Nicht lieferbar

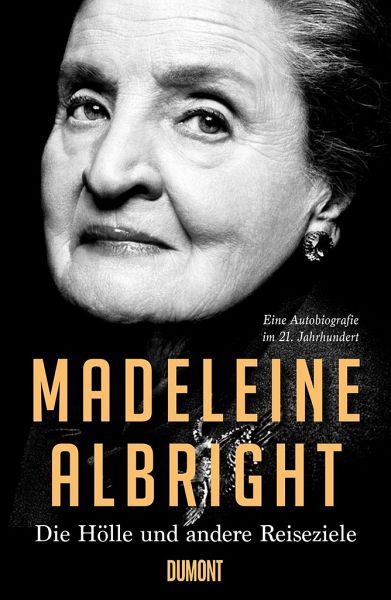

Die Hölle und andere Reiseziele

Eine Autobiografie im 21. Jahrhundert

Übersetzung: Jendricke, Bernhard; Wollermann, Thomas

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Als Madeleine Albrights Amtszeit als Außenministerin der USA 2001 zu Ende ging, sprühte die 63-Jährige vor Ideen. Sie gründete ein politisches Beratungsunternehmen, lehrte an der Universität, unterstützte Hillary Clinton bei den Vorwahlen, schrieb Bücher und hielt viele aufsehenerregende Reden. In "Die Hölle und andere Reiseziele" erzählt sie von ihrer persönlichen Entwicklung, aber auch von den politischen Ereignissen jener Jahre: von den Anschlägen des 11. Septembers, der Rolle der USA in der Golfregion, von der Finanzkrise, den Vereidigungen dreier sehr unterschiedlicher Präside...

Als Madeleine Albrights Amtszeit als Außenministerin der USA 2001 zu Ende ging, sprühte die 63-Jährige vor Ideen. Sie gründete ein politisches Beratungsunternehmen, lehrte an der Universität, unterstützte Hillary Clinton bei den Vorwahlen, schrieb Bücher und hielt viele aufsehenerregende Reden. In "Die Hölle und andere Reiseziele" erzählt sie von ihrer persönlichen Entwicklung, aber auch von den politischen Ereignissen jener Jahre: von den Anschlägen des 11. Septembers, der Rolle der USA in der Golfregion, von der Finanzkrise, den Vereidigungen dreier sehr unterschiedlicher Präsidenten und dem Erstarken antidemokratischer Tendenzen in zahlreichen Ländern, auch in den USA. Ihr Blick zurück liest sich zudem als Geschichte einer Selbstermächtigung: Bis 1982 unterstützte die promovierte Politik- und Rechtswissenschaftlerin und Mutter von drei Töchtern vor allem die Karriere ihres Mannes, des Journalisten Joseph Medill Patterson Albright, und engagierte sich nur im Hintergrund bei denDemokraten. Erst nach der Scheidung startete sie beruflich richtig durch und fand den Mut zur eigenen, manchmal auch unpopulären Stimme.