Nicht lieferbar

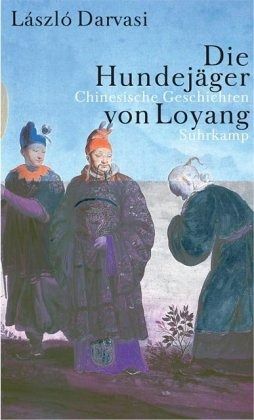

Die Hundejäger von Loyang

Chinesische Geschichten

Übersetzung: Eisterer, Heinrich

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Eines Tages tauchen Hunde in der Stadt auf. Sie bedrohen die Frau des Färbers Wu auf dem Heimweg, erwürgen die Schafe und beißen ein Kind tot. Ihre vom Mondlicht vergrößerten, unheimlichen Schatten huschen des Nachts durch die Straßen, als hätten Dämonen die Stadt besetzt. Im Tempelgarten und auf dem Seidenmarkt kämpfen die Menschen mit den Hunden, doch sie sind wehrlos - die Ordnung ihrer Welt zerfällt. Da hört jemand von den Hundejägern von Loyang, man versucht, sie ausfindig zu machen. Alle Hoffnung, alles Warten richtet sich auf sie, doch niemand verirrt sich in die verwahrlost...

Eines Tages tauchen Hunde in der Stadt auf. Sie bedrohen die Frau des Färbers Wu auf dem Heimweg, erwürgen die Schafe und beißen ein Kind tot. Ihre vom Mondlicht vergrößerten, unheimlichen Schatten huschen des Nachts durch die Straßen, als hätten Dämonen die Stadt besetzt. Im Tempelgarten und auf dem Seidenmarkt kämpfen die Menschen mit den Hunden, doch sie sind wehrlos - die Ordnung ihrer Welt zerfällt. Da hört jemand von den Hundejägern von Loyang, man versucht, sie ausfindig zu machen. Alle Hoffnung, alles Warten richtet sich auf sie, doch niemand verirrt sich in die verwahrloste Stadt.

Die Katastrophen und Wunder, die sich in Darvasis imaginärem China ereignen, irritieren durch ihre seltsame Vertrautheit - nicht nur, weil die Hundejäger Verwandte der Tränengaukler sind, die in Mitteleuropa über Glück und Unglück wachen. Seine Geschichten von Bücherverbrennungen und gigantomanischer Bautätigkeit, von verbannten Blumen und mongolischen Totenwürmern, von Kaisern und Traumhütern sind in jene Vergangenheit entrückt, als der Bau der Chinesischen Mauer noch unvollet war.

Doch nicht in der gleichnishaften Wiederholung des Bekannten, sondern in dessen Verfremdung und Verrätselung entfalten diese Märchen über die Zeiten totalitärer Herrschaft ihren unwiderstehlichen Zauber. Je häufiger man sie liest, desto tiefer gerät man in ein Labyrinth aus Bildern und Gedanken, und in den kürzesten Texten von oft nur wenigen Zeilen entfaltet sich der unverwechselbare Darvasi-Sound am schönsten.

Die Katastrophen und Wunder, die sich in Darvasis imaginärem China ereignen, irritieren durch ihre seltsame Vertrautheit - nicht nur, weil die Hundejäger Verwandte der Tränengaukler sind, die in Mitteleuropa über Glück und Unglück wachen. Seine Geschichten von Bücherverbrennungen und gigantomanischer Bautätigkeit, von verbannten Blumen und mongolischen Totenwürmern, von Kaisern und Traumhütern sind in jene Vergangenheit entrückt, als der Bau der Chinesischen Mauer noch unvollet war.

Doch nicht in der gleichnishaften Wiederholung des Bekannten, sondern in dessen Verfremdung und Verrätselung entfalten diese Märchen über die Zeiten totalitärer Herrschaft ihren unwiderstehlichen Zauber. Je häufiger man sie liest, desto tiefer gerät man in ein Labyrinth aus Bildern und Gedanken, und in den kürzesten Texten von oft nur wenigen Zeilen entfaltet sich der unverwechselbare Darvasi-Sound am schönsten.