Literarisch brillant und packend wie ein Krimi

Der Psychiater Amnon Zichroni besitzt die Fähigkeit, Erinnerungen anderer Menschen nachzuerleben. In Zürich begegnet er dem Geigenbauer Minsky, den er ermuntert, seine Kindheit in einem NS-Vernichtungslager schreibend zu verarbeiten. Das Buch wird ein Erfolg, doch beider Existenz steht auf dem Spiel, als der Journalist Jan Wechsler behauptet, Minskys Text sei reine Fiktion. Zehn Jahre später wird Wechsler, einem zum Judentum konvertierten Ost-Berliner, ein Koffer zugestellt, der ihm bei einer Reise nach Israel verloren gegangen sein soll. Doch er kann sich nicht erinnern, jemals dort gewesen zu sein ...

Der Psychiater Amnon Zichroni besitzt die Fähigkeit, Erinnerungen anderer Menschen nachzuerleben. In Zürich begegnet er dem Geigenbauer Minsky, den er ermuntert, seine Kindheit in einem NS-Vernichtungslager schreibend zu verarbeiten. Das Buch wird ein Erfolg, doch beider Existenz steht auf dem Spiel, als der Journalist Jan Wechsler behauptet, Minskys Text sei reine Fiktion. Zehn Jahre später wird Wechsler, einem zum Judentum konvertierten Ost-Berliner, ein Koffer zugestellt, der ihm bei einer Reise nach Israel verloren gegangen sein soll. Doch er kann sich nicht erinnern, jemals dort gewesen zu sein ...

Erzählen als leichter Denksport und ganz ernste Glaubenssache: Benjamin Steins Roman "Die Leinwand" erzählt die Geschichte einer Verwandlung von zwei Enden her und treibt mit dem Leser ein tolles Spiel.

Von Anja Hirsch

Über Picasso gibt es einen wunderbaren Film. Man sieht ihn beim Malen. Unter seinen Fingern entstehen Vögel, Stiere, Formen. Plötzlich übertüncht er in einer Laune alles und beginnt ein neues Bild, bis er auch dieses färbt, und so weiter. Soll man sich überhaupt mit dem neuen Bild anfreunden, wo es doch sogleich verschwinden wird? Zunächst macht dieses Verfahren unruhig. Sieht man aber längere Zeit die Bilder kommen und gehen, entfaltet der Film eine meditative Wirkung. Man wohnt einem großartigen Schauspiel bei, einer ständigen Verwandlung.

Benjamin Stein treibt mit dem Leser seines raffinierten Identitätsromans "Die Leinwand" ein ähnliches Spiel. Glaubt man sich hier einer Geschichte sicher, beginnt sie sich bereits zu verändern. Die Wahrheit ist dreh- und wendbar wie das Buch, das man von beiden Seiten bis jeweils zur Mitte lesen kann, was diesem Roman schon drucktechnisch gesehen ein irritierendes Aussehen verleiht.

Ein Lockmittel des Verlags? Keineswegs. Benjamin Stein spielt souverän und konzentriert zwei verschiedene Geschichten durch, die sich langsam einander annähern. Man kann sie zunächst sogar unabhängig voneinander genießen, und es ist ganz egal, ob man sich zuerst Jan Wechsler anvertraut oder, das Buch umdrehend, Amnon Zichroni, dem anderen Erzähler. Beide erzählen sie Lebensbeichten, die sich lesen lassen wie klug unterfütterte Krimis. Sie führen auf zwei unterschiedlichen Wegen an ihren jeweiligen Enden zum gleichen heiligen Ort: zur Mikwe, jenem rituellen Tauchbad, das sich im jüdischen Glauben mit Reinheit und Verwandlung verbindet.

Es ist eine historische Mikwe in Israel. Das Wasser ist eiskalt, also rein körperlich schon ein Schock. Es kommt dort aber nicht nur zur Wandlung, sondern zu einer Tat, bei welcher einer der beiden Erzähler offenbar stirbt, jedenfalls plötzlich vom Erdboden verschwunden ist, so dass man seinen vermeintlichen Mörder polizeilich sucht. Für diese böse Rolle bieten sich in beiden Geschichten, in denen Jan Wechsler und Amnon Zichroni schicksalsträchtig aneinandergebunden werden, die Erzähler höchstpersönlich an. Das freilich kann nicht sein, sobald man die beiden Romanteile zur Deckungsgleichheit bringt: Wer mordet, kann nicht zugleich der Ermordete sein. Was aber, wenn es gar nicht um eine Tat geht? Wenn also die Verwandlung, die innere Neuausrichtung die tragende Idee dieser großartigen Romankonstruktion wäre, die ständig neue Charaktere aus gleichen Körpern produziert? Denksportaufgaben, die sich immer weiter verästeln, bis wir in diesem Steinschen Rhizom ganz postmodern verlorenzugehen drohen, aber immer wieder aufgefangen werden. Italo Calvinos Roman "Wenn ein Reisender in einer Winternacht" und ähnliche literarische Irrgärten haben hier einen ernst zu nehmenden Nachfolger.

Benjamin Stein, Jahrgang 1970, studierter Judaist und Hebraist, schrieb übrigens für Computerzeitschriften und berät im Bereich Informationstechnologie. Sein mathematisches Hirn treibt aber auch fiktional ein tolles Spiel. Und wer noch unsicher ist, ob er sich darauf einlassen soll, dem gibt er Wegweiser an die Hand: Amnon Zichronis persönliches Erweckungsbuch etwa ist "Dorian Gray", ein Roman, in dem das Gefühl, bei sich selbst in der Fremde zu sein, weidlich ausgekostet wird; und Jan Wechsler erwähnt einmal Raymond Queneaus "Stilübungen", in dem eine Geschichte in über einhundert Variationen erzählt wird.

Benjamin Stein belässt es zum Glück bei zweien, auch diese - wie ja schon bei Queneau - weit mehr als nur harmlose Stilübungen. Beginnen wir, um neben dem großen Bauplan die kleineren Facetten dieses Werks zu würdigen, mit der übersichtlicheren Variation: mit Amnon Zichroni. Er scheint, zumindest im Gegensatz zu Jan Wechsler, ein geringeres Ich-Problem zu haben. Streng jüdisch erzogen, wuchs er in Israel auf, früh begabt mit der erstaunlichen Fähigkeit, bei Berührung in die Erinnerungen anderer einzutauchen. Sein Weg führt ihn in die Schweiz, nachdem der Rabbi ihn mit "schmutziger englischer Literatur", ebendem "Dorian Gray", erwischt hat. In Zürich übernimmt sein sympathischer Onkel die Erziehung, auch er jüdisch-orthodox.

Ganz nebenbei klärt Benjamin Stein also über jüdisches Leben auf: die Vorbereitungen auf den Schabbes, für den Amnon am richtigen Ort sein muss, um Gebote nicht aus Versehen zu übertreten; das Doppelleben zwischen beiden Welten; die Zweifel, die damit verbunden sind, ebenso wie die Lust der Erkenntnis. Wir betreten, unterstützt von zwei Glossaren in der Buchmitte, eine rätselhafte, anziehende Welt. Hier übermittelt man verschlüsselte Botschaften durch besondere Knüpfung der Fäden am Gebetsschal - so Amnons Vater; hier halten russische Romane vom Wesentlichen ab - oder erteilen wichtige Lehren, wenn man sie nur richtig zu lesen weiß. Amnons Leben ist geprägt von liebevollen Mentoren, die in eine Mitte führen, weit über trockenes Tora-Studium hinaus. Auch so ist Benjamin Steins Konstruktion wohl zu verstehen - als Beschreibung zweier Wege, an deren Kreuzung Vergangenes zum Zwecke der Heilung zertrümmert wird.

Dass dies alles trotz tieferen Sinns so wunderbar leicht zu lesen ist, liegt am erzählerischen Atem, einer Mischung aus üppiger Detailfreude und zügigem Vorantreiben der Handlung, während diese zugleich immer unwahrscheinlicher erscheint. Ein wichtiger Themenkomplex öffnet sich dabei auf Nebenpfaden in der Figur des Geigenbauers Minsky, den Amnon, inzwischen Analytiker in Zürich, dazu ermuntert, schreibend seine traumatische Kindheit in einem NS-Vernichtungslager zu verarbeiten. Nun ist Jan Wechsler, der jüdisch-orthodoxe Erzähler des gegenüberliegenden Romananfangs, just jener Journalist, welcher Minskys Erinnerungen als Fälschung zu entlarven versucht. Eng dem Fall Binjamin Wilkomirski nachgedichtet, der 1998 für Aufsehen sorgte, ist Benjamin Steins Roman getragen von Fragen über die Glaubwürdigkeit der eigenen Erinnerung.

Das wird aber nicht nur diskutiert, sondern greifbar gemacht an Jan Wechsler selbst. Mit diesem Teil zu beginnen stößt einen geradezu haptisch in die Abgründe der eigenen Identität. Jan Wechsler, aufgewachsen in Ostdeutschland wie der Autor selbst und den jüdischen Glauben praktizierend, sieht sich eines schönen Schabbats, an welchem er eigentlich kein Paket annehmen darf, einem Koffer gegenüber. Der Paketbote behauptet, er gehöre Jan Wechsler, der ihn seit einer Israel-Reise als vermisst meldete, was dieser aber strikt verneint, obwohl die Namensgleichheit und die Handschrift am Etikett frappierend sind.

Ein im jüdischen Leben kundiger Nachbar springt hilfreich ein und nimmt das Paket an, und so steht der Koffer nun in der Wohnung Jan Wechslers, was ein übles Nachspiel hat. Frau und Kinder werden ihn verlassen, nachdem es doch immer augenscheinlicher wird, dass er gar nicht im Osten aufgewachsen ist, sondern in der Schweiz wie sein Namensvetter, von dem sich kompromittierende Fotos und Schriften im Koffer befinden: Jan Wechsler hatte besagten Minsky überführt, der jetzt, isoliert von allen, wortkarg in den Bergen sein Dasein fristet. Ist er also doch nicht der, für den er sich jahrelang hielt?

Wie fein Benjamin Stein die beiden Teile komponiert hat, erweist sich hier: Jan Wechsler erzählt ja tatsächlich reziprok, Amnon Zichroni dagegen eher in einer Zielgeraden von der Kindkeit an aufwärts. Nicht auszudenken, welche Linien sich noch ergeben, folgte man sogar dem Angebot, nach jedem Kapitel das Buch zu wenden, um im je anderen Strang weiterzulesen. Steins Bauplan mag mathematischen Potenzierungsgesetzen folgen. Die Vervielfältigung seiner Themen - Fälschung, Identitätsverlust, Neuschreibung - betreibt er jedoch rein poetisch, mit einer genüsslichen Freude am Dunklen, Triebhaften. Und so folgt man den verschlungenen Pfaden dieses Romans über die Leinwand unseres Selbst ausgesprochen gern.

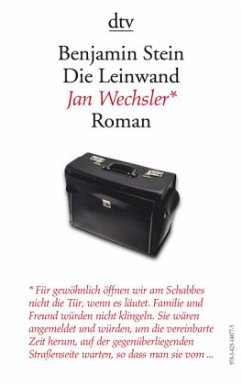

Benjamin Stein: "Die Leinwand". Roman. C. H. Beck Verlag, München 2010. 416 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Mindestens zwei Herzen hört Ulrich Gutmair schlagen in den Figuren, die Benjamin Stein in seinem Buch buchstäblich gegeneinander antreten lässt - der eine erzählt seine Geschichte beginnend vorn im Buch, der andere beginnt am Ende und bewegt sich von dort auf die Mitte zu, wo beide sich treffen. Was kompliziert klingt, ist eigentlich einfach. Gutmair berichtet, wie Stein aus dem Leben moderner orthodoxer Juden erzählt, formal avantgardistisch, so dass sich auch kapitelweise die Richtung wechseln lässt (von vorn nach hinten und zurück), und dabei Autobiografisches verarbeitet sowie die wahre Geschichte des Binjamin Wilkomirski, der sich in den 90ern eine jüdische Identität erfand und öffentlich machte, was sich zu einem Skandal entwickelte. Gutmair recherchiert und stellt fest, dass Steins Roman auf diesem Skandal basiert, Personal inklusive. Was wäre gewesen, wenn ich ein anderes Leben gelebt hätte, das ist eine Frage, welcher der Rezensent in diesem Buch nicht nur einmal begegnet.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH