Die Nächte der Pest

Roman

Übersetzung: Meier, Gerhard

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

30,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

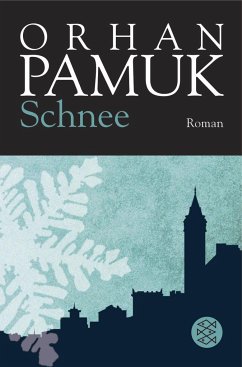

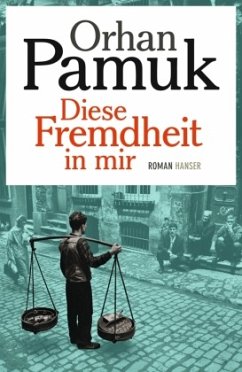

Kann eine alles erschütternde Katastrophe die Menschen einen? Der neue große Roman des Nobelpreisträgers Orhan PamukAls im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht, beschuldigen sich Muslime und Christen gegenseitig. Ob nun die Pilger aus Mekka den Erreger eingeschleppt haben oder die Händler aus Alexandrien, auf der Insel herrschen chaotische Zustände. Als schließlich der Sultan Abdülhamit II. sowie England und Frankreich die Insel mit Kriegsschiffen blockieren lassen, um die weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger auf sich allein gestellt. Orhan Pamuks...

Kann eine alles erschütternde Katastrophe die Menschen einen? Der neue große Roman des Nobelpreisträgers Orhan PamukAls im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht, beschuldigen sich Muslime und Christen gegenseitig. Ob nun die Pilger aus Mekka den Erreger eingeschleppt haben oder die Händler aus Alexandrien, auf der Insel herrschen chaotische Zustände. Als schließlich der Sultan Abdülhamit II. sowie England und Frankreich die Insel mit Kriegsschiffen blockieren lassen, um die weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger auf sich allein gestellt. Orhan Pamuks neues Buch ist einzigartiger Abgesang auf das von Nationalismus und Aberglaube gefährdete Osmanische Reich sowie ein großer historischer Roman, in dem sich Phantasie und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Ost und West raffiniert verbinden.