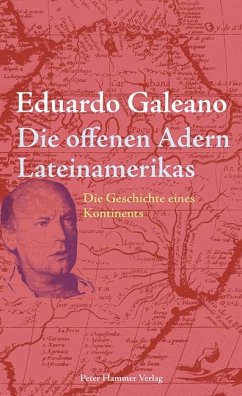

Kann ein Buch das Schicksal Lateinamerikas zwischen Reichtum und Armut erklären und lösen? Eduardo Galeano hat es versucht. Und die ganze Welt hat mitgelesen.

Wir Lateinamerikaner sind arm, weil der Boden, auf dem wir gehen, reich ist." So lautet eine der zentralen Thesen des heute - fünfzig Jahre nach seiner Veröffentlichung - nach wie vor von vielen verehrten, von anderen verachteten und weiterhin leidenschaftlich diskutierten Buches "Die offenen Adern Lateinamerikas" des uruguayischen Schriftstellers Eduardo Galeano.

Kein anderes Werk eines lateinamerikanischen Autors - abgesehen vielleicht von Gabriel García Márquez' Roman "Hundert Jahre Einsamkeit" - scheint das Selbst- und Außenbild Lateinamerikas seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts derart geprägt zu haben. Und das auf der Basis einer Überzeugung, die Galeano bereits zu Beginn des Werkes deutlich formuliert: "Die Unterentwicklung in Lateinamerika ist die Folge der Entwicklung anderer."

"Die offenen Adern" erschien im Kalten Krieg, 1971, und basiert auf mehreren Jahren intensiver Lektüre und Reisen durch Lateinamerika. Galeano wollte eine Geschichte des Kontinents vorlegen, von der sogenannten "Entdeckung Amerikas" durch die Europäer im Jahr 1492 bis in die siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Aber "Die offenen Adern" ist kein traditionelles Geschichtsbuch, vor allem keine derjenigen Chroniken, durch die viele Lateinamerikaner ihre Vergangenheit immer noch kennenlernen - in Galeanos Worten: als "Aufzählung von Helden in Karnevalskostümen". Das Buch ist vielmehr der Versuch zu zeigen, inwiefern seit dem 15. Jahrhundert in Lateinamerika alles, und Galeano betont, "alles: die Schätze der Natur und die Fähigkeiten der Bevölkerung", sich "zuerst in europäisches, nachher in nordamerikanisches Kapital verwandelt" habe - inwiefern also die lateinamerikanische Geschichte eine "Geschichte der Ausplünderung" sei.

Galeano hatte aber auch einen literarischen Anspruch: Er wollte über Wirtschaftspolitik so schreiben "als handele es sich um einen Liebesroman oder ein Abenteuerbuch". Gemessen an dem Erfolg des Buches, ist ihm das gelungen. "Die offenen Adern" besitzt das ganze Pathos der linken Manifeste der siebziger Jahre und liest sich wie eine fesselnde Erzählung über einen Helden (hier ein ganzer Kontinent), der Ungerechtigkeit und düstere Schicksalsschläge zu überwinden hat.

Das Buch wurde schnell zu einem Klassiker der politischen Literatur - und Galeano zu einem der berühmtesten Vertreter der lateinamerikanischen Linken. Ein halbes Jahrhundert später behält das Werk noch viel von seiner Kraft. Über eine Million Mal verkauft, wird es nach wie vor in Studienpläne aufgenommen. Auf Spanisch wird es noch verlegt, auf Englisch gab es mindestens dreißig Auflagen und auf Deutsch zehn. Nachdem 2009 der ehemalige sozialistische Staatschef von Venezuela Hugo Chávez dem US-Präsidenten Barack Obama ein Exemplar geschenkt hatte, stand das Buch tagelang auf der Amazon-Bestseller-Liste. Und wenn es ein Werk gibt, das noch heute auf jedem Bücherstand in einer lateinamerikanischen Straße zu finden ist, dann dieses.

Der Geist der sozialistischen Revolution Fidel Castros im Jahr 1959 in Kuba hat Galeano maßgeblich geprägt. So ist der glückliche Schluss, den er sich für seine Geschichte vorstellt, auch ein revolutionärer. "Die Erniedrigten, die Verdammten haben selbst die Aufgabe in ihrer Hand", schreibt er am Ende des Buches. Damit Lateinamerika "neu geboren werden kann", werde es nötig sein, "seine Herren zu stürzen. Zeiten der Rebellion und des Wandels sind im Anzug."

Stattdessen bildeten sich in mehreren Ländern Südamerikas rechte Militärdiktaturen: 1971 in Bolivien, zwei Jahre später in Chile und Uruguay, 1976 in Argentinien. Paraguay und Brasilien standen schon vorher unter militärischer Kontrolle. All diese Diktaturen wurden finanziell und logistisch von den Vereinigten Staaten unterstützt. Und sie führten die "Operation Condor" durch, bei der die vernetzten Geheimdienste Oppositionelle verfolgten. Dabei wurden in den siebziger und achtziger Jahren etwa 60 000 Menschen getötet, weitere 30 000 sind bis heute verschwunden.

Nachdem sein Buch verboten worden war, verließ Galeano 1973 Montevideo und emigrierte nach Buenos Aires, später nach Barcelona. In Spanien erschien 1984 Galeanos Hauptwerk "Erinnerung an das Feuer": eine weitere literarische Geschichte Lateinamerikas, diesmal erzählt durch Hunderte von Vignetten, darunter kleine Biographien von Sklaven oder Diktatoren, Lyrik-Fragmente oder Zitate aus Berichten von Amnesty International. Nach dem Ende der Diktatur 1985 kehrte Galeano nach Uruguay zurück. Dort schrieb er noch etwa dreißig Bücher: literarisch-historische Werke, Romane und Essays über seine andere Leidenschaft, den Fußball. 2015 starb er in Montevideo.

"Die offenen Adern" ist eines der ersten Werke des lateinamerikanischen Postkolonialismus - verstanden als kritische Studie der Geschichte und Folgen von Kolonialismus. Es nimmt einen Platz ein neben anderen wegweisenden Texten wie Aimé Césaires "Über den Kolonialismus" (1950), Frantz Fanons "Die Verdammten dieser Erde" (1961) oder Edward Saids "Orientalismus" (1978). Césaires These, der Kolonialismus sei in keiner Hinsicht an der Verbesserung des Lebens der Kolonisierten - durch christliche Werte oder sonstige Formen der "Zivilisierung" - oder an einem respektvollen Austausch interessiert, sondern habe sich ausschließlich auf das Ausplündern und Ermorden konzentriert, ist im Grunde Galeanos Leitmotiv.

Diese Erklärung sämtlicher Miseren Lateinamerikas halten manche für allzu vereinfachend. So wurde Galeano die "Annahme einer Opferrolle" vorgeworfen, die jede Schuld auf andere Nationen überträgt. Diese Kritik wurde 1996 im "Handbuch des perfekten lateinamerikanischen Idioten" erweitert, einer bissigen Streitschrift der Publizisten Plinio Apuleyo Mendoza aus Kolumbien, Álvaro Vargas Llosa aus Perú und des Exil-Kubaners Carlos Alberto Montaner. Ihrer Meinung nach übersieht der "lateinamerikanische Idiot", dass die Konflikte des Kontinents an der "vampirartigen Struktur" der Staaten selbst liegen, nicht am Einfluss der Industrienationen. So forderten die Autoren in Lateinamerika eine Verstärkung der freien Marktwirtschaft, die Privatisierung staatlicher Unternehmen und stärkere Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten.

Inwieweit diese Maßnahmen - die seit Jahrzehnten in den meisten lateinamerikanischen Ländern fleißig befolgt werden - den Kontinent stärker machten, ist fragwürdig. Laut den Vereinten Nationen ist Lateinamerika heute die Region der Welt mit der höchsten Einkommensungleichheit. Und doch: wer würde bestreiten, dass die internationale Wirtschaftsordnung wesentlich komplexer ist als in "Die offenen Adern" beschrieben? Galeano selbst sagte ein Jahr vor seinem Tod, er würde sein Buch nicht wieder lesen können. "Diese Prosa der traditionellen Linken" finde er inzwischen langweilig. Außerdem habe "die Linke in Lateinamerika schwerwiegende Fehler begangen".

Und in einem Punkt scheinen Galeanos Kritiker recht zu haben: Viele lateinamerikanische Übel sind hausgemacht. Unter linken autoritären Präsidenten wie Nicolás Maduro oder dem ehemaligen Revolutionskämpfer Daniel Ortega haben Venezuela und Nicaragua Korruptionsindexe, die zu den höchsten weltweit zählen. In Kolumbien wiederum steht der immer noch beliebte rechtskonservative Ex-Präsident Álvaro Uribe wegen Justizbehinderung unter Hausarrest - in seinem Anwesen, das die Fläche einer Kleinstadt hat. In Brasilien fördert der Rechtspopulist Jair Bolsonaro die "wirtschaftliche Entwicklung" - also die Brandrodung und Abholzung - des Amazonas-Regenwaldes. In Chile, für viele ein Vorzeigestaat, haben Frauen aus armen Vierteln eine um achtzehn Jahre geringere Lebenserwartung als jene aus wohlhabenden Gegenden. Und so könnte man die Liste fortführen. Die Frage bleibt allerdings, inwiefern die koloniale Geschichte die tiefgreifenden, strukturellen Probleme des Kontinents zumindest mitbedingt.

Ausgerechnet über die Vereinigten Staaten liest man in Ayad Akhtars neuem Roman "Homeland Elegien", das Land sei bis heute eine Kolonie, "nämlich etwas, das noch immer definiert sei durch seine Plünderung. Das Vaterland, in dessen Namen - und zu dessen Nutzen - dieses Rauben andauere, sei kein physisches mehr, sondern ein geistiges: das amerikanische Ich." Dafür, dass etwas Ähnliches für Lateinamerika gelten könnte, scheint einiges zu sprechen: die streng hierarchische Klassenstruktur vieler Länder, die selbstausbeuterische Struktur der Staaten und nach wie vor die Bereitschaft der Politik, sich den wirtschaftlichen und politischen Anweisungen der Vereinigten Staaten, Europas und zunehmend Russlands und Chinas zu unterwerfen.

Denn sosehr Lateinamerika sein Schicksal selbst lenken mag, ist doch seine koloniale Stellung - wenn auch verkompliziert und internalisiert - nicht überwunden. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der britische Reporter Andy Robinson das Buch "Oro, petróleo y aguacates: Las nuevas venas abiertas de América Latina" ("Gold, Erdöl, Avocados: Die neuen offenen Adern Lateinamerikas"). Er zeigt darin, in welchem Ausmaß die Kämpfe um Land und Rohstoffe - bei denen Regierungen, lokale Mafias und multinationale Unternehmen agieren - die jüngsten Staatsstreiche, Bürgeraufstände und die Umweltkrise in Lateinamerika erklären. Außer denjenigen, die der Titel des Buches erwähnt, geht es dabei um Produkte wie Eisen, Quinoa, Rindfleisch oder Soja.

Wer steckt den Löwenanteil der Geschäfte mit diesen Konsumgütern ein? Diese Frage stellte Galeano vor fünfzig Jahren. Robinsons neues Buch antwortet: Konzerne mit Sitz in New York, Zürich oder Shenzhen. Die Adern bleiben weiter offen.

HERNÁN D. CARO

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main