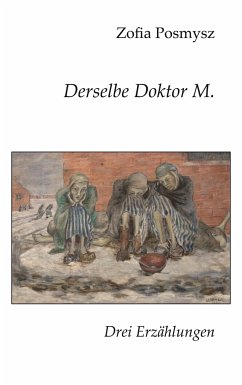

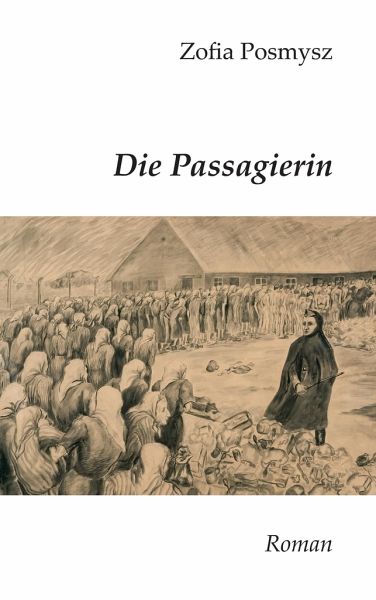

Die Passagierin

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Auf einer Schiffpassage kommt es zu der überraschenden Begegnung der ehemaligen KZ-Aufseherin Lisa mit ihrem "bevorzugten" Häftling. Die Erzählerin nimmt die Perspektive der ehemaligen Aufseherin ein, die im Zustand der inneren Blockade nicht die Chance der persönlichen Konfrontation nutzt und sich stattdessen in ihre Erinnerungen an Auschwitz zurückzieht, sich möglichst rechtfertigend - nicht zuletzt deshalb, weil ihr Mann Walter über ihre Vergangenheit bisher nichts wusste. Parallel dazu bestürmt diesen der mitreisende Amerikaner Bradley mit seinen Fragen über die Deutschen, ihre Ps...

Auf einer Schiffpassage kommt es zu der überraschenden Begegnung der ehemaligen KZ-Aufseherin Lisa mit ihrem "bevorzugten" Häftling. Die Erzählerin nimmt die Perspektive der ehemaligen Aufseherin ein, die im Zustand der inneren Blockade nicht die Chance der persönlichen Konfrontation nutzt und sich stattdessen in ihre Erinnerungen an Auschwitz zurückzieht, sich möglichst rechtfertigend - nicht zuletzt deshalb, weil ihr Mann Walter über ihre Vergangenheit bisher nichts wusste. Parallel dazu bestürmt diesen der mitreisende Amerikaner Bradley mit seinen Fragen über die Deutschen, ihre Psyche und Rolle in der Welt. Marta, der ehemalige Häftling kommt nicht zu Wort, nur anhand einiger Signale wird deutlich, dass auch sie die andere erkannte, die Konfrontation herausfordert, letztlich aber ebenfalls unter der Wiederbegegnung leidet - bis sie das Schiff verlässt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.