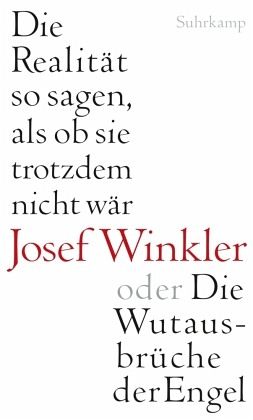

Die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wär oder Die Wutausbrüche der Engel

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Nachdem Josef Winkler am 1. November 2008 in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis entgegengenommen hatte, hielt er zum Dank eine Rede, aus der dieses Buch entstand. Es gibt Antwort auf einige Fragen: Josef Winkler, wer ist das? Wo kommt er her? Was hat ihn geprägt? Wie ist er zum Schriftsteller geworden? Warum schämt er sich seit kurzem nicht mehr, wenn er nicht jeden Tag an Selbstmord denkt?Josef Winkler, der in einem kleinen katholischen Kärntner Dorf auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, in dem es - außer den alten, abgegriffenen schwarzen Gebetbüchern, auf denen reliefartig, also mit de...

Nachdem Josef Winkler am 1. November 2008 in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis entgegengenommen hatte, hielt er zum Dank eine Rede, aus der dieses Buch entstand. Es gibt Antwort auf einige Fragen: Josef Winkler, wer ist das? Wo kommt er her? Was hat ihn geprägt? Wie ist er zum Schriftsteller geworden? Warum schämt er sich seit kurzem nicht mehr, wenn er nicht jeden Tag an Selbstmord denkt?Josef Winkler, der in einem kleinen katholischen Kärntner Dorf auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, in dem es - außer den alten, abgegriffenen schwarzen Gebetbüchern, auf denen reliefartig, also mit den Fingerkuppen berühr- und erfahrbar, ein goldenes, sich tief in den Kinderseelen verankerndes Kreuz eingraviert war - keine Bücher gab, nicht einmal die Bibel, erzählt von seiner frühen Sehnsucht nach Sprache und Bildern. Mit gestohlenem Geld kaufte er sich die Bücher von Camus, Hemingway, Sartre, Peter Weiss und Jean Genet. Er las diese Bücher, als ob er sie selber geschrieben hätte, und sagte sich, kaum hatte er den Ministrantenmantel abgelegt: »Eines Tages werde ich ein Buch schreiben!«Aus- und abschweifend entwirft Winkler ein Selbstporträt - auf dem auch zwei seiner Schutzheiligen, der Maler Chaim Soutine und der Schriftsteller und Dieb Jean Genet, Platz finden.