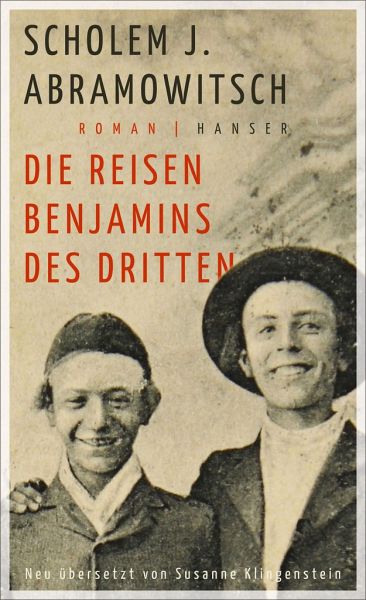

Die Reisen Benjamins des Dritten

Roman

Herausgegeben: Klingenstein, Susanne;Übersetzung: Klingenstein, Susanne

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

32,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein großer Klassiker, eine herrliche Satire, ein jüdischer Don Quijote. Das berühmteste Werk von Scholem J. Abramowitsch in einer kommentierten Neuübersetzung Benjamin lebt in einem ukrainischen Nest. Er hasst die Enge seines Dorfes und seiner Ehe, liebt alte Reiseberichte und träumt von einer eigenen triumphalen Reise auf den Spuren Alexanders des Großen, von der er berühmt und als Erlöser der russischen Juden zurückkehren wird. Er überredet seinen Freund Senderl, mit ihm auszubüxen, und zusammen reisen sie wie Don Quichote und Sancho Pansa, von Missgeschicken verfolgt, durch die j...

Ein großer Klassiker, eine herrliche Satire, ein jüdischer Don Quijote. Das berühmteste Werk von Scholem J. Abramowitsch in einer kommentierten Neuübersetzung Benjamin lebt in einem ukrainischen Nest. Er hasst die Enge seines Dorfes und seiner Ehe, liebt alte Reiseberichte und träumt von einer eigenen triumphalen Reise auf den Spuren Alexanders des Großen, von der er berühmt und als Erlöser der russischen Juden zurückkehren wird. Er überredet seinen Freund Senderl, mit ihm auszubüxen, und zusammen reisen sie wie Don Quichote und Sancho Pansa, von Missgeschicken verfolgt, durch die jüdische Provinz. Als der witzige Roman 1878 in Wilna erschien, erkannten jiddische Leser sofort, dass es sich hier um eine riskante politische Satire handelte. Das elegante Nachwort von Susanne Klingenstein skizziert das historische und literarische Umfeld und zeigt, warum Abramowitsch zu den großen Autoren europäischer Literatur gehört.