Die Sandwirtschaft

Anmerkungen zu Schrift und Zeit. Leipziger Poetikvorlesung

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

18,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

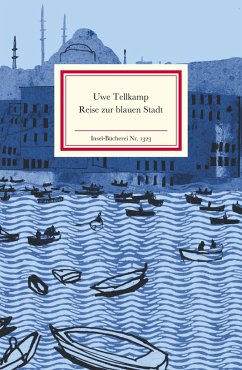

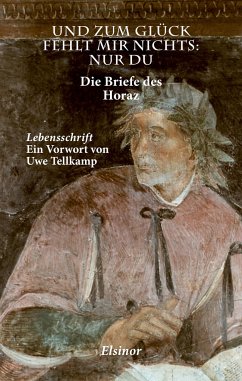

Gedichte - in Sinne von kurzen, nur handtellergroßen Sprachstücken - und Kurzgeschichten lägen ihm nicht, hat Uwe Tellkamp gesagt, die zeigten nur einen Weltausschnitt statt der Totalen, auf die es ankomme. Ihn interessiere das Epische, »das Weltumgreifende, der Roman als Kapsel, als Botanisiertrommel der vergangenen Zeit«. Nach dem Erscheinen seines monumentalen Romans Der Turm mutmaßten die Feuilletons über die literarischen Gewährsleute Tellkamps, man brachte Gottfried Keller, Thomas Mann und Heimito von Doderer ins Spiel. In seiner Leipziger Poetikvorlesung 2008 gibt er nun selbst ...

Gedichte - in Sinne von kurzen, nur handtellergroßen Sprachstücken - und Kurzgeschichten lägen ihm nicht, hat Uwe Tellkamp gesagt, die zeigten nur einen Weltausschnitt statt der Totalen, auf die es ankomme. Ihn interessiere das Epische, »das Weltumgreifende, der Roman als Kapsel, als Botanisiertrommel der vergangenen Zeit«. Nach dem Erscheinen seines monumentalen Romans Der Turm mutmaßten die Feuilletons über die literarischen Gewährsleute Tellkamps, man brachte Gottfried Keller, Thomas Mann und Heimito von Doderer ins Spiel. In seiner Leipziger Poetikvorlesung 2008 gibt er nun selbst ausführlich Auskunft über sein poetologisches Programm.