Sommer 1983. Als der zwanzigjährige Nick Guest eine Dachkammer bei den Feddens im reichen Londoner Stadtteil Notting Hill bezieht, taucht er in eine ihm bis dahin völlig fremde Welt ein. Nicks Entwicklung vom kleinbürgerlichen Provinzler zum dandyhaften Kosmopoliten ist gleichzeitig ein großartiges Sittengemälde der Thatcher-Ära, für das Hollinghurst mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde.

Englands Schriftsteller weinen Blair keine Träne nach

Abschiedsszenen einer enttäuschten Liebe: Im Film, auf der Bühne und vor allem im Roman war Tony Blair während seiner Amtszeit präsenter als irgendein anderer britischer Premierminister zuvor.

LONDON, 10. Mai

Der britische Schriftsteller Blake Morrison hat Tony Blair zum ersten Mal im März 1992 erlebt, als der aufstrebende Abgeordnete mit dem damaligen Labour-Parteiführer Neil Kinnock im Wahlkampf auftrat. Abgesehen davon, dass er wie ein junger Tory gewirkt habe, hinterließ Blair bei dem Beobachter keinen besonderen Eindruck. Als dieser unlängst in seinen alten Notizbüchern nachschlug, in der Hoffnung, eine profunde Bemerkung gemacht oder einen "messianischen Impuls" bei Blair gewittert zu haben, war Morrison enttäuscht. Inmitten langer Beschreibungen von Kinnocks rhetorischem Talent fand er lediglich ein Wort zu Blair: "kümmerlich".

Unterdessen hält er Blair für kriegerischer als die seinerzeit als Bellona empfundene Margaret Thatcher. Zeitgleich mit dem Ende der Ära des Premierministers, der die britische Nachkriegsgeschichte stärker geprägt hat als all seine Vorgänger mit Ausnahme der Eisernen Lady, hat Blake Morrison einen Roman über die Blair-Jahre vorgelegt. "South of the River" (Südlich des Flusses) beginnt mit jenem oftmals beschworenen "Anbruch eines neuen Zeitalters" in den frühen Morgenstunden des 2. Mai 1997, als der neue Premierminister die geradezu euphorische Stimmung der Menge kostete, die kaum fassen konnte, dass achtzehn Jahre der Tories mit Labours Wahlsieg zu Ende gegangen waren. "Phantastische Nacht", bemerkt Nat, Teilzeitdozent und erfolgloser Dramatiker nach einer Wahlparty, "die richtige Partei ist endlich reingekommen." Sein weniger begeisterter Gesprächspartner wendet ein: "Nur indem sie sich die falsche Partei zum Vorbild genommen hat. Ich wünschte, ich wüsste, woran Blair glaubt. Bei Foot und Kinnock wussten wir wenigstens, woran wir waren."

Dieser kurze Austausch in Morrisons Roman berührt den Kern der Auseinandersetzung britischer Autoren mit dem Regiment des scheidenden Premierministers. Davon zeugen zahlreiche in der Gegenwart angesiedelte Romane, auch jene, die nicht offenkundig politisch sind, wie Zoe Hellers unlängst verfilmter Bestseller "Notes on a Scandal" (Tagebuch eines Skandals). Hier macht die verlotterte Nordlondoner Gesamtschule, in der sich das Psychodrama um die Affäre einer Lehrerin mit einem Schüler abspielt, bildhaft, wie wenig die mit dem Schlagwort "Bildung, Bildung, Bildung" angetretene Regierung zur Beseitigung der Misere im Erziehungswesen bewirkt hat.

Die Literatur der Blair-Jahre liest sich denn auch wie eine Chronik enttäuschter Hoffnungen. Während der Thatcher-Ära galt es in den linksliberalen Kreisen, denen sich die meisten Schriftsteller zuordnen, als abgemacht, dass man alles verteufelte, wofür die polarisierende Figur dieser Premierministerin stand. Ein Intellektueller verglich sie mit dem Typhus, und Salman Rushdie karikierte sie in seinen "Satanischen Versen" als "Mrs Torture", Frau Folter. Das Bild hat sich nachhaltig eingeprägt. Selbst Ian McEwan sagte unlängst, es sei "schrecklich" gewesen, unter Thatcher zu leben, als habe sie einer Diktatur vorgestanden. In seinem Roman "Information" (1995), der den Neid des literarisch gewandten, aber erfolglosen Romanciers für den Erfolgsautor eines Schundromans darstellt, liefert Martin Amis eine treffende Beschreibung der Grundgesinnung seiner Mitschriftsteller: "Natürlich war Gwyn Labour, Gwyn war schließlich ein Schriftsteller in England am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Mensch wie er konnte nichts anderes sein. Richard war Labour, selbstverständlich. In seinen Kreisen verkehrend und das lesend, was er las, schien ihm, dass jeder in England Labour war außer der Regierung."

Nach der langen Zeit politischer Entfremdung glaubten die Schriftsteller, in Tony Blair endlich wieder eine Figur gefunden zu haben, mit der sie sich identifizieren konnten. Während der Thatcher-Jahre hatten sie sich mitunter fast als Samizdat stilisiert. Ende der achtziger Jahre scheuten sich einige der namhaftesten unter ihnen nicht, in Gegenwart von russischen und osteuropäischen Autoren, deren Werke in ihren eigenen Ländern damals noch verboten waren, über die Unfreiheit in Thatchers Britannien zu klagen. Mit dem Sonnenaufgang des 2. Mai 1997 sollte alles anders werden. Die Ernüchterung, die eintrat, als die großen Verheißungen nicht in Erfüllung gingen und sich Blair zudem in den Irak-Krieg verstrickte, erklärt, weshalb sich so viele Autoren auf die ein oder andere Weise mit der politischen Gegenwart beschäftigt haben.

Tony Blair ist im Film, auf der Bühne und im Roman fast noch präsenter, als es Margaret Thatcher war. Im Fernsehen stellen sich Satiriker sein Leben nach dem Ausscheiden aus dem Amt vor, auf der Bühne kommt er als Kriegsverbrecher vor Gericht, und der ehemalige Reuters-Korrespondent John Morrison phantasiert in der im Stil eines altmodischen Abenteuerromans für Jungs verfassten Farce "Anthony Blair - Captain of School" über ein Internat (sprich Westminster), wo es der Held zum Schulleiter bringt. Ian McEwan verarbeitet in "Saturday", seiner Roman-Parabel über das Dilemma des Irak-Kriegs, seine komische Begegnung mit dem Premierminister, der ihn bei der Eröffnung von Tate Modern mit einem Maler verwechselt; und Jonathan Coe schildert in "The Closed Circle" (Klassentreffen) anhand der Figur eines ehrgeizigen Labour-Abgeordneten die Träume, die durch Blairs Irak-Abenteuer endgültig zerschlagen werden. "Mir gefällt seine Politik nicht, das ist alles", erklärt ein Journalist vom Schlage Alt-Labour in Coes Roman. "Und ich finde, er hat sich erlaubt, unaufrichtig zu werden wegen dieser . . . bizarren Situation, in die wir uns jetzt in unserem Land begeben haben." Auf die Frage, was er damit meine, erklärt er: "Ich meine, wenn die Öffentlichkeit je zu Ohren bekäme, was er wirklich denkt - also, dann würden sie verstehen. Die meisten glauben ja noch immer, dass sie eine linke Partei gewählt haben. Aber tatsächlich haben sie bloß weitere fünf Jahre des Thatcherismus gewählt. Zehn Jahre, fünfzehn sogar."

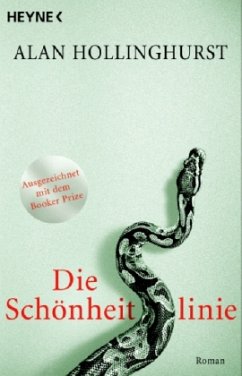

Schon die Fülle der Titel verrät, wie dringlich es den Autoren ist, sich einen Vers zu machen aus den Ungereimtheiten der Zeit. Die meisten sind zu ungeduldig, um mit der literarischen Verarbeitung so lange zu warten, wie es Alan Hollinghurst tat, bevor er mit "Die Schönheitslinie" (2005) sein eindringliches Porträt der Thatcher-Jahre verfasste. In seiner gestrigen Abschiedsrede sagte Blair, er habe den "Schutt der Vergangenheit" wegfegen wollen. Wehmütig gestand er, womöglich zu große Erwartungen geweckt zu haben. Darin liegt seine Tragödie. Von vielen Schriftstellern wird sie besonders schmerzlich empfunden, weil Blair, wie Robert Harris neulich bemerkte, "zu meiner Generation gehörte. Das war unser Wurf, wenn man so will. Ich möchte nicht sagen, dass wir es verpatzt haben, aber vielleicht haben wir den Erwartungen jener rosigen Morgendämmerung des 2. Mai 1997 nicht entsprochen."

GINA THOMAS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main