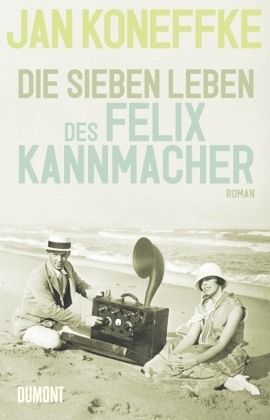

"Ein Schriftsteller, der sich auf das Handwerk des Erzählens, in all seinen Facetten und Kniffen, blendend versteht. Nicht nur, wenn es schauerromantisch und hochpoetisch zugeht, sondern auch in denjenigen Partien, die eher spitzbübisch, urkomisch, todtraurig ausfallen. Die Stimmungspalette in diesem Roman ist nämlich enorm. Die Anteilnahme des Lesers erst recht. Jan Koneffke erzählt tempogeladen, dialogsicher, [...] wie im Film. [...] Nach 510 durch Welten und Zeiten bewegte, wandernde, stürzende, tappende, taumelnde und rasende Seiten, gelesen in einem Rutsch, legt der geneigte Leser das wunderbare Buch beglückt zur Seite." DIE WELT "Frisch fabulierend, abenteuerliche Figuren über sieben Jahrzehnte verfolgend, und das immer am Puls der

jeweiligen Gegenwart, mit minutiös ausgeführten rumänischem Lokalkolorit. Alles in einer Sprache, die in Wortwahl und Satzbau nicht selbstverständlicher und heutiger wirken könnte." WIENER ZEITUNG "Koneffkes Roman ... gelingt etwas, was man eigentlich nicht für möglich hält - eine Schelmengeschichte aus den Zeiten der linken und rechten Diktaturen zu erzählen, aber gleichzeitig die Tragödien dieser Jahre präsent zu halten. Felix Kannmachers Geschichte steht geradezu exemplarisch für die absurden Seitenwege und Kehrtwendungen der europäischen Geschichte". FALTER "Eine Sprache, von der man dachte, die könne es gar nicht mehr geben. So melodiös, so stilsicher, so reich an Einfällen." DAS MAGAZIN "Ein großes und großartiges Buch!" NEUES DEUTSCHLAND "Mit rarer Leichtigkeit hat Jan Koneffke ein deutsch-rumänisches Geschichtsbuch geschrieben. [...] In einem sehr eigenen Ton, farbig, mit Hang zur Groteske, manchmal opulent, immer plastisch und immer leicht. [...] In dieser Fülle historischen Stoffs [...] ist aus dem 51-jährigen Jan Koneffke ein großer Erzähler geworden. Die vielen Geschichten in der Geschichte meistert er mit schelmischer Gelassenheit." Literaturbeilage der ZEIT "Wortgewaltige poetische Verdichtungskraft." FAZ "Koneffke tradiert eine osteuropäische Erzählkultur (...). Er strickt ein vertracktes Erzählmuster aus Politik und Liebe, Korruption und Verrat." ZÜRCHER TAGESANZEIGER "Die Gabe zum berstenden Erzählen in orientalischer Opulenz und balkanischer Komik, die muss Jan Koneffke sich aus seinen Träumen mitgebracht haben. [...] Alles ist literarische Erfindung, aber eine der glaubwürdigsten, schrecklichsten und wundervollsten." FRANKFURTER RUNDSCHAU "Ein Fest der erzählerischen Fantasie (...). Eine grandios fabulierte Geschichte eingebettet in ein penibel recherchiertes historisches Panorama, das durch seine ungewöhnliche Perspektive fesselt. (...) Es ist eines jener Bücher, deren letzte Kapitel man besonders langsam liest, weil man den Abschied von dieser Geschichte hinauszögern möchte." DARMSTÄDTER ECHO "Eine furios erzählte Geschichte und bewegende Parabel über die Behauptung des Humanen in inhumaner Zeit. KÖLNER STADTANZEIGER "Koneffke schafft eindringliche Stimmungen, große Spannungsbögen in einem plastischen Gesellschaftspanorama ... Ein packender Roman." DER STANDARD "Ein geborener Erzähler erzählt von Liebe Verrat und Tod. (...) Koneffkes Stärke ist die Anschaulichkeit seiner Prosa, die Bildhaftigkeit, die sich mit den Personen und Schauplätzen wie von selbst einzustellen scheint. (...) Es gibt Szenen voller irrwitziger Komik und voller Grausamkeit (...), so gut erzählt, dass beim Lesen ein unwiderstehlicher Sog entsteht." FAS "Das bislang eindrucksvollste Werk eines hochbegabten Autors verdient breiteste Empfehlung." EKZ BIBLIOTHEKSSERVICE "Vor dem Hintergrund der wechselvollen rumänischen Geschichte in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erzählt Jan Koneffke ein fantastisches Lügenmärchen - und eine Liebesgeschichte, die bis in die Gegenwart reicht. [...] Ein anspruchsvolles und unterhaltsames Buch vorgelegt, das angesichts der Kriegswirren, die den Hintergrund eines Großteils der Geschichte ausmachen, nicht immer für gute Laune sorgt, aber dennoch höchst amüsant und wunderbar zu lesen ist. Figurenzeichnung, Sprache, Atmosphäre - alles stimmt, und keine der über 500 Seiten ist zu viel." SIEBENBÜRGER ZEITUNG "Was an diesem Roman besonders hervorsticht, ist die Sprache des Autors. [...] Facettenreich und anrührend, romantisch und schaurig, komisch und traurig reiht sich Abenteuer an Abenteuer, aber nie aus distanzierter Sicht. [...] Ein weiteres Beispiel des guten Händchens des DuMont Verlags für bemerkenswerte, herausragende Literatur." KUL - KULTURLEBEN "Was für eine Kraft, was für eine Fabulierkunst.[...] eine märchenhaft erzählte, gleichermaßen herzerwärmende als auch immer wieder schockierende Geschichte der Zeit vor, während und nach dem 2. Weltkrieg.[...] Ein richtig klasse Buch: unbedingt lesen." WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN "Feine Literatur eines famosen Erzählers [...] Der Autor schafft Stimmungen, die den Leser regelrecht in die Geschichte saugen." BERGSTRÄSSER ANZEIGER