Als Lars Gustafsson noch in Texas lebte, las er in der Zeitung von einer Bibliotheksangestellten, die eines Sonntags beim Autowaschen entführt, vergewaltigt und getötet worden war. Es drängte ihn, dieser Frau eine Stimme zu geben, nicht in einem Kriminalroman, sondern in einer Folge von Gedichten. Entstanden ist daraus eine lange Verserzählung, in der das amerikanische Mädchen Sonntag für Sonntag aus ihrem Leben erzählt und Gustafsson ihr seine Gedanken leiht, alltägliche und philosophische, poetische und kritische.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Totenklage als Liebesdienst: Der schwedische Altmeister Lars Gustafsson hat sich mit seiner neuen Verserzählung über ein Tabu hinweggesetzt, ohne Tabubruch zu begehen.

Der Respekt, der Lars Gustafssons Verserzählung seit dem Erscheinen der schwedischen Ausgabe vor zwei Jahren entgegengebracht worden ist, hat ein moralisches Bedenken nicht ganz überdecken können: Darf die Dichtung im Namen einer Toten sprechen? Denn die junge Frau, auf deren Leben und Sterben der Titel verweist, ist keine fiktive Gestalt. Im texanischen Austin ist sie im Jahr 1999 entführt, vergewaltigt und ermordet worden; durch eine Kurzmeldung in den Medien erfuhr Gustafsson von ihr. "So brutal und so ohne Resonanz verschwand dieses Mädchen aus der Welt", erklärt er im Nachwort, "daß ich ihr auf irgendeine Art eine Stimme geben mußte." Dann aber fügt Gustafsson hinzu: "Diese Stimme ist, wie alles andere in meiner Erzählung, frei erfunden." Diese Mitteilung umfasst ein gleichermaßen moralisches wie künstlerisches Bekenntnis. Das Gedicht vereinnahmt das Opfer nicht, sondern - mit Paul Celans Wendung - spricht sich ihm zu. So bleibt die Stimme, die hier an zehn Sonntagen ein halblautes Selbstgespräch führt, nicht nur namenlos; sie bleibt auch erkennbar als die tastende Fiktion eines Fremden. Hier schreibt kein lyrischer Capote, sondern ein seiner Imagination folgender Dichter.

Auf den ersten Blick scheint die Erzählung von der Kindheit an bis in die Katastrophe des letzten Tages zu führen. Doch zunehmend wird die chronologische Folge der zehn Kapitel unterlaufen durch ein Netz von Reminiszenzen und Reprisen. Bilder eines in unbestimmte Distanz gerückten, manchmal fassbaren und dann wieder entgleitenden Geschehens tauchen auf aus der Flut, bis der letzte Abschnitt endlich ankommt "in den silberhellen Wassern des Schlafs". Der gleichmäßige, manchmal stockende und wieder einsetzende Gang der prosaischen Verspaare, die sich im schwedischen Original erst allmählich von einem jambischen Grundmaß emanzipieren: er bildet die vollendete Mimikry eines Prozesses, in dem die Erinnerung an das vergangene Leben allmählich übergeht in eine schaurige Erkenntnis der Gegenwart.

Von der Arbeit als Bibliothekarin erzählt diese ruhige Stimme, von Kindheitsszenen und dem beunruhigenden Erwachen des Körpers, von flüchtigen Liebesgeschichten. Und von der makabren Kinderlust an Katastrophenberichten, inmitten der lakonisch notierten Alltagsanblicke zwischen Bibliotheksaufsicht und Gesundheitstee. Von welchen Katastrophen aber ist da eigentlich die Rede; welche Einsicht zeichnet sich da widerstrebend ab? Wenn die junge Bibliothekarin die Reihen der Bücher wie einen geheimnisvollen Wald wahrnimmt - was hat es dann mit dem Waldbrand auf sich, dessen Herannahen sie halluzinatorisch zu spüren meint?

Auch mit den Schatten ist es nicht ganz geheuer, die von allen Seiten aufzutauchen scheinen, jeder für sich genommen, bloß ein nebensächliches Detail. Nicht anders die Nachrichten von Höhlensystemen, die sich, wie man erfährt, unter der Oberfläche der Stadt erstrecken und in deren lichtlosen Wassern bleiche und blicklose Fische schwimmen. Wo verläuft hier die Grenze zwischen geologischen Kuriositäten und Visionen der Unterwelt? Immer brüchiger scheint der Boden, der die Erzählerin von den albtraumhaften Abgründen trennt; immer wieder verstummt die Erzählerin darum und wechselt das Thema, als sei da eine Kraft am Werk, "die uns daran hindern will, / uns selbst zu sehen". Drei Anläufe, drei Sonntage braucht es, ehe die Ereignisse des "letzten Winters" erzählt sind, in deren Verlauf das Gewöhnliche schließlich vollends hinübergleitet in Totenbeschwörung, Traum und Magie. Kaum bedürfte es da noch der Assoziation, die irgendwann in einem banalen Wegbegleiter den Jenseitsboten Hermes erahnt.

Schon früh ist unter den Blitzlichtbildern der Erinnerung unverhofft dasjenige eines Mädchens aufgetaucht, das eines Sonntags beim Autowaschen überfallen, vergewaltigt und ermordet wird. Zwei Wochen später kehrt es wieder, diesmal als Nachricht aus der Nachbarschaft. Erst in den letzten Versen steht dann die lapidare Feststellung: "Ich war das Mädchen, das von jenem Ort / entführt und getötet wurde, / als ich sonntags das Auto waschen wollte. / Und mehr habe ich nicht zu erzählen." Wer aufmerksam zugehört hat, konnte das sanfte Rauschen der Hadesfluten schon früh wahrnehmen. "Von Licht zu Licht. Und sie werden schwächer", lautet der erste Vers. Es ist, so zeigt sich beim Wiederlesen, das in der Ferne verblassende Leben selbst, das hier beschworen wird in einer erlöschenden Sprache. Denn "bald werden die Toten vergessen, / dass es sie je gegeben hat!".

Gegen dieses Vergessen sind Gustafssons Verse geschrieben. In der Präzision ihrer von Verena Reichel makellos übersetzten Bildfügungen zeichnen sich Muster einer Grenzerfahrung ab, wie dieser Schriftsteller sie in seinen Gedichten und Romanen immer von neuem erkundet hat. Gustafsson hat ein frappierendes Gespür für jene Augenblicke, in denen alltägliche Erfahrungen übergehen in eine eigentümlich luzide Mystik. Und er misstraut den eigenen Sinngebungsversuchen. Aus dem Anblick der Ameisenstraßen zum Beispiel, als die das neugierige Mädchen die Kette fremder Schriftzeichen im Bücherwald der Bibliothek wahrnimmt, ergibt sich wie von selbst die Ahnung einer unendlichen Zeichenkette, deren Anfang verloren und deren Ende nicht in Sicht ist. Wenn wir bei anderer Gelegenheit das kleine Mädchen den Körper einer Ameise zerteilen und sortieren sehen, "um die Ordnung in der Welt zu stärken", dann wird das kindliche Vorhaben zum unaufdringlich poetologischen Bild der zergliedernden und doch vergebens auf die Ganzheit eines Lebens zielenden Erzählung selbst.

In solchen Szenen werden die Bedenken, die gegen Gustafssons Gedicht vorgebracht worden sind, in ihm selbst reflektiert. So ist das Buch, von dem diese Erzählerin am Ende träumt und das ihr gelebtes wie ihr ungelebtes Leben enthalten soll, nicht einfach identisch mit dem Buch, das wir hier lesen. Das kommt dem geträumten allenfalls nahe, umkreist es in Phantasien und Fiktion: "So könnte es gewesen sein." Gustafssons Epitaph für eine Unbekannte ist ein Liebesdienst im Konjunktiv. Und gerade in dieser nüchternen Brechung wird er ein großes, anrührendes Gedicht.

HEINRICH DETERING

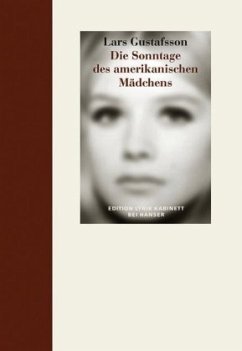

Lars Gustafsson: "Die Sonntage des amerikanischen Mädchens". Eine Verserzählung. Aus dem Schwedischen übersetzt von Verena Reichel. Hanser Verlag, München 2008. 94 S., geb., 14,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Beeindruckt präsentiert Rezensent Andreas Breitenstein diese "elegische" Verserzählung, in der er Grundlegendes eisig klar beantwortet findet. Zum Beispiel die Frage, wie es sein werde, wenn es vorbei ist und woran wir uns dann noch erinnern könnten. Bei der Geschichte sei es Gustafsson weder um Drama noch um Gemütserforschung oder Extremfall-Psychoanalyse gegangen. Breitenstein wohnt hier eher einem "intimen Zwiegespräch über die Grenzen des Todes" bei. Die Tatsache, dass Gustafsson der Toten seine eigene Reflexionen und Phantasien, Erleuchtungen und Verdunkelungen anträgt, hat offenbar auch einige Kritik provoziert, die der Rezensent jedoch nicht teilt. Denn die Art, wie dieser Autor hier die Stimme seiner Protagonistin sich an drei Sonntagen aus dem Off erheben lasse und die poetisch verschlungene Dichte, mit der hier ein Leben gleichzeitig rekonstruiert und ausgelöscht werde, sind für Breitenstein von derart großartiger Unheimlichkeit, dass er sie dem Gegenstand für völlig angemessen hält. Auch Verena Reichels Übersetzung bekommt Bestnoten.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Das lyrische Psychogramm einer jungen Frau mit ihren Sehnsüchten, Ängsten und Wiedersprüchlichkeiten. (...) Spannend zu lesen." Dorothea von Törne, Die Welt, 15.03.08 "Lars Gustafssons texanisches Amerika grenzte immer schon an höhere Himmel. Mit seinem Epitaph hat er das Tor dahin weiter aufgestoßen. Schwer ist es, hier kein Licht zu erkennen." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 28./29.06.08