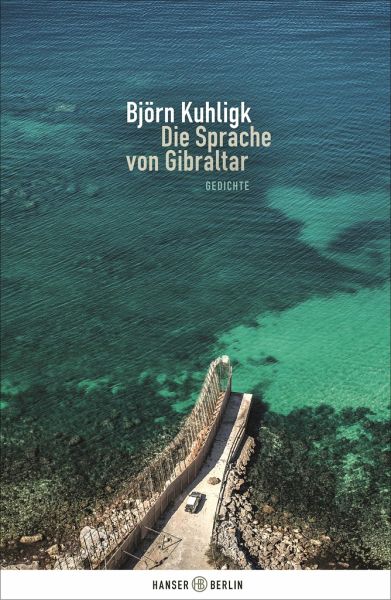

Die Sprache von Gibraltar

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

16,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Björn Kuhligks lyrische Stimme war noch nie so klar wie in diesem Band. In seinem Zentrum steht das Langgedicht, das dem Buch seinen Namen gibt. 2014, als es noch leichtfiel, all die Menschen auf der Flucht als Problem der Mittelmeeranrainer zu verdrängen, ließen Björn Kuhligk die Berichte vom berüchtigten Grenzzaun von Melilla nicht mehr los. Er reiste dorthin, um sich ein Bild zu machen und eine Sprache für das zu finden, was er sehen würde. Mit diesem Band meldet sich ein politischer Mensch zu Wort und zeigt, was ein Gedicht vermag: Es greift uns an, weil es Bilder in uns erzeugt, di...

Björn Kuhligks lyrische Stimme war noch nie so klar wie in diesem Band. In seinem Zentrum steht das Langgedicht, das dem Buch seinen Namen gibt. 2014, als es noch leichtfiel, all die Menschen auf der Flucht als Problem der Mittelmeeranrainer zu verdrängen, ließen Björn Kuhligk die Berichte vom berüchtigten Grenzzaun von Melilla nicht mehr los. Er reiste dorthin, um sich ein Bild zu machen und eine Sprache für das zu finden, was er sehen würde. Mit diesem Band meldet sich ein politischer Mensch zu Wort und zeigt, was ein Gedicht vermag: Es greift uns an, weil es Bilder in uns erzeugt, die wir nicht wegwischen können, es trifft mit seinem rauen Ton ins Mark und duldet doch keine bloß emotionale Reaktion.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.