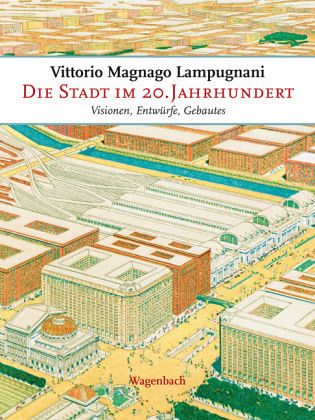

Die Stadt im 20. Jahrhundert, in 2 Bdn.

Visionen, Entwürfe, Gebautes

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

148,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Warum hat eine Stadt zu ihrer speziellen räumlichen, physischen und ästhetischenForm gefunden? Lampugnani beantwortet diese Frage, indem er auseuropäischer Perspektive Städte in der ganzen Welt betrachtet. Sein Buch basiertauf der Beobachtung, dass sich der Städtebau seit Jahrzehnten aufspaltetin die Architektur einerseits und die Stadtplanung andererseits. Befasst sichdie Architektur mit dem Entwurf einzelner Bauwerke, so konzentriert sich dieStadtplanungauf die Ausweisung von Nutzflächen und die Erfüllung von funktionalen,vor allem verkehrstechnischen Anforderungen, ohne räumliche od...

Warum hat eine Stadt zu ihrer speziellen räumlichen, physischen und ästhetischenForm gefunden? Lampugnani beantwortet diese Frage, indem er auseuropäischer Perspektive Städte in der ganzen Welt betrachtet. Sein Buch basiertauf der Beobachtung, dass sich der Städtebau seit Jahrzehnten aufspaltetin die Architektur einerseits und die Stadtplanung andererseits. Befasst sichdie Architektur mit dem Entwurf einzelner Bauwerke, so konzentriert sich dieStadtplanungauf die Ausweisung von Nutzflächen und die Erfüllung von funktionalen,vor allem verkehrstechnischen Anforderungen, ohne räumliche odergar ästhetische Vorstellungen zu entwickeln. Diese Spaltung zwischen Poesieund Zahlen - wie Lampugnani es formuliert - muss rückgängig gemacht werden,auch das zeigt er mit diesem Buch.Ein Kompendium aus zahlreichen Einzelstudien, die sich zu einem noch niedagewesenen Gesamtbild der Stadt des 20. Jahrhunderts fügen.Über 640 meist großformatige und farbige Abbildungen - Stadtpläne, Entwürfe,Zeichnungen, Architekturphotographien, Luftaufnahmen - bereiten einüberraschendes visuelles Vergnügen und ermöglichen einen neuen Blick aufdie Städte Europas und der Welt.