Ein Vater und sein Sohn wandern durch ein verbranntes Amerika. Nichts bewegt sich in der zerstörten Landschaft, nur die Asche im Wind. Es ist eiskalt, der Schnee grau. Ihr Ziel ist die Küste, obwohl sie nicht wissen, was sie dort erwartet. Sie haben nichts als einen Revolver mit zwei Schuss Munition, ihre Kleider am Leib, eine Einkaufskarre mit der nötigsten Habe - und einander.

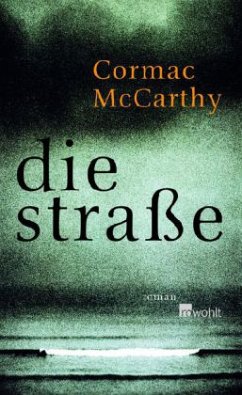

'Die Straße' ist die bewegende Geschichte einer Reise, die keine Hoffnung lässt, nur die verzweifelte Liebe des Vaters zu seinem kränkelnden Sohn. Von der US-amerikanischen Kritik als 'Meisterwerk' (Booklist) und als 'das dem Alten Testament am nächsten kommende Buch der Literaturgeschichte' (Publishers Weekly) apostrophiert, ist dies der Höhepunkt von McCarthys außergewöhnlichem literarischem Werk. Es ist ein Roman über die letzten Dinge, über das Schlimmste und Beste, zu dem die Menschheit fähig ist: ultimative Zerstörung, verzweifeltes Durchhaltevermögen und, nicht zuletzt, die Zärtlichkeit und Zuneigung, die Menschen im Angesicht der Vernichtung Kraft zum Überleben geben.

'Die Straße' ist die bewegende Geschichte einer Reise, die keine Hoffnung lässt, nur die verzweifelte Liebe des Vaters zu seinem kränkelnden Sohn. Von der US-amerikanischen Kritik als 'Meisterwerk' (Booklist) und als 'das dem Alten Testament am nächsten kommende Buch der Literaturgeschichte' (Publishers Weekly) apostrophiert, ist dies der Höhepunkt von McCarthys außergewöhnlichem literarischem Werk. Es ist ein Roman über die letzten Dinge, über das Schlimmste und Beste, zu dem die Menschheit fähig ist: ultimative Zerstörung, verzweifeltes Durchhaltevermögen und, nicht zuletzt, die Zärtlichkeit und Zuneigung, die Menschen im Angesicht der Vernichtung Kraft zum Überleben geben.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Alex Rühle gibt sich als langjähriger Cormac-McCarthy-Bewunderer zu erkennen, findet es aber dann doch ärgerlich, dass der amerikanische Autor ausgerechnet für "Die Straße" nun den Pulitzer-Preis erhalten hat, wo er doch schon so viel Besseres geschrieben habe. Immerhin erweist sich der Autor auch bei der völlig verwüsteten, verkohlten Landschaft, durch die ein Vater und sein Sohn nach einem nicht näher beschriebenen Krieg irren, noch als virtuoser Beschwörer der - in diesem Fall zerstörten - Natur, so der Rezensent bewundernd. Allerdings findet er den alles durchziehenden Ernst und die stets auf existentiellem Niveau schwingenden Dialoge auf die Dauer ziemlich anstrengend. Im Roman geht es stets ums nackte Überleben und um die Frage, angesichts der Katastrophe noch moralisch integer zu bleiben, meint Rühle, der einen kleinen Scherz hin und wieder zu schätzen gewusst hätte. Die Versatzstücke aus dem Horrorgenre kratzen zudem am Niveau des Romans, und am Ende hat der Rezensent gar den Eindruck, bei einem Hollywoodschinken a la "Conan, der Barbar" gelandet zu sein.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

In seinem großen Roman "Die Straße" fragt Cormac McCarthy, was der Mensch sei in einer entmenschlichten Welt

Wer diesen Roman liest, versteht, was Kleist meinte mit den "abgeschnittenen Augenlidern".

Wir werden untergehen, sagen jetzt wieder viele. Der amerikanische Schriftsteller T. C. Boyle hat es gerade in einem Essay in der "Zeit" gesagt. Das Ende der Natur stehe bevor und damit unseres, es gebe keine Hoffnung mehr, weshalb Boyle den Schriftsteller von heute (und den Philosophen, den Automobilarbeiter, Umweltschützer, Komponisten und jeden, der über den nächsten Ausschlag im Aktienmarkt hinausdenkt) vor ein Rätsel gestellt sieht: "Wenn schon die Existenzialisten der fünfziger und sechziger Jahre der Meinung waren, es sei lächerlich, Sinn in einer Existenz zu sehen, die sich auf nichts gründet und mit dem Tod endet, was" - fragt Boyle - "ist dann erst mit uns? Warum Zähne putzen oder zur Schule gehen, warum Kinder großziehen, Miete zahlen, überhaupt einen Finger rühren, wenn alles bedeutungslos und nur der Tod gewiss ist?"

T. C. Boyle wüsste, warum er sich die Zähne putzen muss, würde es mit aller Wahrscheinlichkeit sogar sehr gerne tun, gar nicht erst fragen, hätte er den neuen Roman von Cormac McCarthy gelesen: "Die Straße". Dieser Roman ist eine Endzeitvision, für die McCarthy in der vergangenen Woche den Pulitzer-Preis bekommen hat. Die Welt droht nicht unterzugehen in diesem Roman, sie ist bereits untergegangen, am Ende, ausgebrannt, düster, ohne jede Farbe; ein einziger, ressourcenloser Müllhaufen, überzogen mit einem Schleier aus graudreckiger Asche, ein totes, ausgeplündertes Land, auf dem bloß noch vereinzelt Subjekte herumkriechen, kannibalistische Horden, die sich gegenseitig grillen, weil sonst nichts Essbares mehr da ist, keine Tiere, nichts, nur zwei letzte Menschen: ein Mann und sein etwa zehn Jahre alter Sohn. Auf einer Straße gehen sie Richtung Süden. Sie hoffen, dass es dort wärmer sein könnte und heller. Sie versuchen, mit den letzten Überresten, die sie in leerstehenden Häusern finden, zu überleben, verständigen sich in knappen Dialogen: "Ich habe ein paar komische Träume gehabt. - Wovon denn? - Das will ich dir nicht sagen. - Das ist schon okay. Ich möchte, dass du dir die Zähne putzt. - Mit richtiger Zahnpasta. - Ja. - Okay."

Wenn alles verloren ist, erscheint jede noch so kleine menschliche Handlung kostbar und sinnvoll. Denn darum geht es bei McCarthy: um den Versuch, in einer entmenschlichten, lebensfeindlichen Umwelt in irgendeiner Weise noch Mensch zu bleiben.

In den letzten Jahren waren Visionen der Apokalypse vor allem eine Angelegenheit des Science-Fiction-Genres. McCarthys Roman ist aber keine Science-Fiction. "Die Straße" erinnert, vor allem dort, wo gesprochen wird, eher an Samuel Beckett, an die "Steinöde" aus "Krapp's last tape" etwa. Denn wie Beckett ist McCarthy ein großer Sprachverknapper. Er entfernt alles Nebensächliche, Zufällige, um zum Wesentlichen vorzudringen. Und zwischen diesen Dialogen zeichnet er Bilder des toten Lands, die von einer solchen poetischen Kraft sind, dass sie einen tatsächlich treffen wie der Schlag. Man kann gar nicht anders, als sich mit McCarthy hineinzubegeben in das absolute Dunkel, man ist mit dem Mann und dem Sohn dort, wo es nicht mehr wärmer und auch nicht mehr heller wird. Auch nicht im Süden. Die Finsternis wird zum Sog.

Dabei bleibt im Verborgenen, wie genau alles angefangen hat. Nur einmal gibt es in der Erinnerung des Mannes einen Hinweis: "Die Uhren blieben um 1 Uhr 17 stehen. Eine lange Lichtklinge, gefolgt von einer Reihe leiser Erschütterungen. Er stand auf und trat ans Fenster. Was ist das?, fragte sie. Er gab keine Antwort. Er ging ins Bad und betätigte den Lichtschalter, aber der Strom war bereits ausgefallen." Sie sind, als der Welt die Sicherungen durchbrannten, noch zu dritt. Die Mutter begeht kurz darauf Selbstmord, weil sie es nicht ertragen kann, zu einer "wandelnden Toten in einem Horrorfilm" zu werden. Und der Sohn wird gewissermaßen in den Untergang hineingeboren. Er hat die alte Welt nie gesehen, kennt den Geschmack von Coca-Cola nicht und hat nur davon gehört, dass das Meer blau ist: "ein Geschöpf", so heißt es im Roman, "perfekt darauf hinentwickelt, seinen eigenen Untergang zu erleben". Mit einer zerfledderten Straßenkarte der Ölgesellschaft in der Tasche bewegen sich der Mann und der Junge - lange nach dem Ende der Ölgesellschaften - also die Straße entlang. Kein Tag weist über sich hinaus. Die entmenschlichte Umgebung erlaubt nur noch archaische Unterscheidungen. Was zählt, ist Gut oder Böse: "Ich wünschte, wir könnten hierbleiben", sagt der Junge, als sie einen Atombunker entdecken, sich für kurze Zeit in Sicherheit wähnen, sich waschen und etwas essen können. "Ich weiß", antwortet der Vater. - "Wir könnten doch aufpassen." - "Wir passen auf." - "Und wenn ein paar Gute kämen?" - "Also, ich glaube nicht, dass wir auf der Straße unbedingt irgendwelche Guten treffen." - "Wir sind doch auch auf der Straße." - "Ich weiß."

Bei Cormac McCarthy folgt ein poetisches Schreckensbild auf das andere. Der Roman gleicht einem Panorama des Grauens. Und plötzlich versteht man, was Heinrich von Kleist mit den "abgeschnittenen Augenlidern" gemeint hat in seinen "Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft". Da steht Kleist vor Caspar David Friedrichs "Mönch am Meer", auf dem winzig klein ein Kapuzinermönch von hinten zu sehen ist - "der einzige Lebensfunke im weiten Reich des Todes" -, und er hat das Gefühl, selbst zu diesem Mönch zu werden: "Das Bild liegt, mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen, wie die Apokalypse da, und da es, in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit nichts als den Rahmen zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider abgeschnitten wären."

Schrecken und Grauen sorgen beim bildbetrachtenden Kleist nicht für erhabene Gefühle, weil das Erhabene voraussetzt, dass der Betrachter Distanz hat und sich in Sicherheit wähnt. Diese Distanz aber ist mit den Augenlidern, die das Blickfeld begrenzen und die Augen schützen, entrissen. Und sie ist es auch bei McCarthy. Beim Lesen der "Straße" bleibt einem die Zuschauerrolle verwehrt. Man selbst wird mit Vater und Sohn zum letzten Menschen, empfindet keine Lust am Schrecken, nur blankes Entsetzen: "Sie traten auf die kleine Lichtung, der Junge an seine Hand geklammert. Bis auf das schwarze Ding, das über der Glut auf einem Spieß steckte, hatten die Leute alles mitgenommen. Er stand da und schaute prüfend in die Runde, als der Junge sich zu ihm umdrehte und das Gesicht an seinem Körper vergrub. Mit raschem Blick versuchte er festzustellen, was passiert war. Was ist denn?, fragte er. Was ist denn? Der Junge schüttelte den Kopf. O Papa, sagte er. Der Mann sah genauer hin. Was der Junge gesehen hatte, war der verkohlte Leib eines Kleinkindes, ohne Kopf, ausgeweidet und auf dem Spieß langsam schwärzer werdend. Er bückte sich, nahm den Jungen auf den Arm und lief, während er ihn fest an sich drückte, in Richtung Straße los. Es tut mir leid, flüsterte er. Es tut mir leid."

Cormac McCarthy verliert sich in seinem Roman nicht in wehmütig-nostalgischen Schilderungen, wie schön es doch war, damals, als die Welt noch in Ordnung schien. Das unterläuft ihm nicht. Seine kunstvolle Konstruktion beruht vielmehr darauf, genau das auszublenden. Der Mann erinnert sich zwar gelegentlich. Doch ist diese Erinnerung beiläufig und das Vergangene nie ein Lichtblick. Und genau darin liegt die ungeheure Kraft seines Romans: McCarthy begibt sich kompromisslos in die absolute Finsternis hinein, an einen Punkt, an dem es schlimmer nicht mehr geht, in eine Sphäre der völligen Entmenschlichung - und was in dieser Sphäre an letzten Resten der Menschlichkeit noch vorhanden ist, vor allem die messianische Figur des Sohnes, scheint auf diese Weise in seiner vollkommenen Größe auf. Wie das kurze Licht einer aus einer Leuchtpistole abgeschossenen Patrone funkelt der Mensch hier noch einmal hell und schön. Und so trauert man beim Lesen mit den letzten Überlebenden und sehnt sich mit dem Sohn ganz einfach nach irgendwelchen Leuten: "Irgendwo anders könnten doch noch Leute am Leben sein. - Wo denn? - Ich weiß nicht. Irgendwo. - Du meinst, außer auf der Erde? - Ja. - Das glaube ich nicht. Woanders könnten sie nicht leben. - Nicht einmal, wenn sie irgendwie dorthin kämen? - Nein. - Der Junge wandte den Blick ab. - Was ist denn?, fragte der Mann. Der Junge schüttelte den Kopf. - Ich weiß nicht, was wir hier machen, sagte er. Der Mann setzte zu einer Antwort an. Doch er blieb stumm. Nach einer Weile sagte er: Es gibt noch Leute, und wir werden sie finden. Du wirst schon sehen." Es wird noch Leute geben am Ende des Romans. Sie stehen morgens auf, weil sie versuchen, das zu bleiben, was nur sie sein können: Menschen. Was das bedeutet, hat schon sehr lange niemand so begreiflich gemacht wie der zurückgezogen lebende Mann aus El Paso, Cormac McCarthy.

JULIA ENCKE

Cormac McCarthy: "Die Straße". Roman. Aus dem Englischen von Nikolaus Sting. Rowohlt-Verlag. 256 Seiten, 19,90 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die Zärtlichkeit, die angesichts der unwiderruflichen Zerstörungen ihre ganze Kraft entfaltet, erhebt McCarthys neuen Roman bisweilen in himmlische Höhen ... Ein soghaft faszinierendes Werk! Der Spiegel