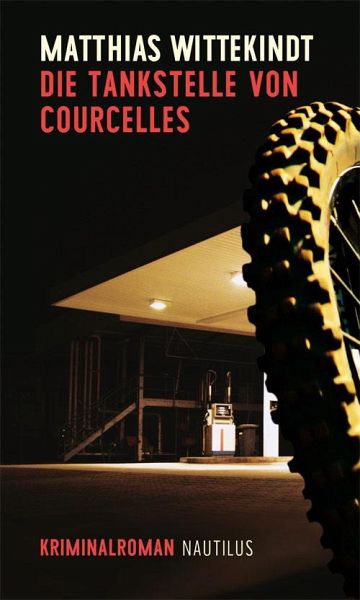

Die Tankstelle von Courcelles

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

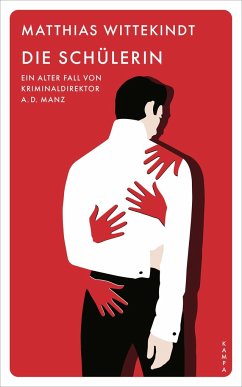

Ohayons erster Fall - Matthias Wittekindts neuer Kriminalroman ist das Prequel zu seinen hochgelobten Fleurville-Krimis. Die Vogesen in den 1970er Jahren: grün, friedlich, ein wenig am Rand von allem. Hier wächst abgeschieden eine Gruppe von Kindern zu Jugendlichen heran, die mehr oder weniger subtile Rangkämpfe ausfechten.Als Lou, die nachts an der Tankstelle jobbt, Zeugin eines Verbrechens wird, ändert sich alles: ein erschossener Fahrer neben seinem Auto, ein verwaister Lieferwagen, aus dem Spender gerissene Papiertücher, als hätte jemand dort etwas gesucht - was ist passiert?Der jung...

Ohayons erster Fall - Matthias Wittekindts neuer Kriminalroman ist das Prequel zu seinen hochgelobten Fleurville-Krimis. Die Vogesen in den 1970er Jahren: grün, friedlich, ein wenig am Rand von allem. Hier wächst abgeschieden eine Gruppe von Kindern zu Jugendlichen heran, die mehr oder weniger subtile Rangkämpfe ausfechten.Als Lou, die nachts an der Tankstelle jobbt, Zeugin eines Verbrechens wird, ändert sich alles: ein erschossener Fahrer neben seinem Auto, ein verwaister Lieferwagen, aus dem Spender gerissene Papiertücher, als hätte jemand dort etwas gesucht - was ist passiert?Der junge, schlanke und vollkommen unerfahrene Ohayon versucht, hinter die Selbstdarstellungen der Jugendlichen zu schauen. War Lou wirklich nur Zeugin? Oder hat sie die Gunst der Stunde zu einer Tat genutzt, deren Folgen sie nicht absehen konnte?In seiner unnachahmlichen Erzählweise umkreist Wittekindt seine Figuren, rückt immer näher an sie heran, zeigt sie von allen Seiten. Ob Freund, Lehrer oder Ermittler - allmählich scheint niemand mehr ohne Schuld zu sein.»Die Tankstelle von Courcelles« ist ein Kriminal- und Entwicklungsroman, in dem ein Verbrechen ein ganzes Leben, bis in die Kindheit zurück, in neuem Licht erscheinen lässt.