Nicht lieferbar

Die Unsterblichen

Krankheit, Körper, Kapitalismus

Übersetzung: Seel, Daniela

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Eine Woche vor ihrem 41. Geburtstag wird der preisgekrönten Dichterin Anne Boyer ein hoch aggressiver Brustkrebs diagnostiziert. Für die alleinerziehende Mutter, die sich von Scheck zu Scheck hangelt, ist diese katastrophale Erkrankung ein Anstoß, Sterblichkeit und die Geschlechterpolitiken von Krankheit neu zu denken. Boyer beginnt, sich schreibend mit dem Krebs und dem gesellschaftlichen Umgang damit auseinanderzusetzen.»Die Unsterblichen« ist zugleich erschütternder Bericht einer Überlebenden sowie eine groß angelegte Untersuchung von Krankheit im 21. Jahrhundert. Anne Boyer zieht a...

Eine Woche vor ihrem 41. Geburtstag wird der preisgekrönten Dichterin Anne Boyer ein hoch aggressiver Brustkrebs diagnostiziert. Für die alleinerziehende Mutter, die sich von Scheck zu Scheck hangelt, ist diese katastrophale Erkrankung ein Anstoß, Sterblichkeit und die Geschlechterpolitiken von Krankheit neu zu denken. Boyer beginnt, sich schreibend mit dem Krebs und dem gesellschaftlichen Umgang damit auseinanderzusetzen.

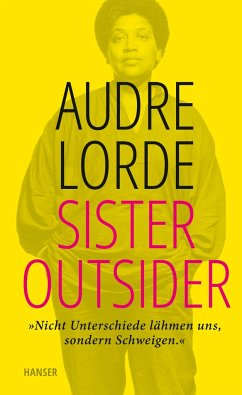

»Die Unsterblichen« ist zugleich erschütternder Bericht einer Überlebenden sowie eine groß angelegte Untersuchung von Krankheit im 21. Jahrhundert. Anne Boyer zieht antike Traumtagebücher zurate, analysiert die Kapitalisierung heutiger Gesundheitsversorgung, beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien rund um Krebs, mit Schmerz und wie man über ihn sprechen kann, aber auch mit selbsternannten Doloristen, die den Schmerz befürworten, mit Krebsfetischisten und den Lügen großer Unternehmen; sie unterzieht John Donne einer erneuten Lektüre, erfährt, dass ihr Chemotherapie-Medikament vor über hundert Jahren als Senfgas in Produktion ging, und findet schließlich Antworten in der Literatur anderer Autorinnen, die über ihre Erkrankungen und den nahenden Tod geschrieben haben: Kathy Acker, Audre Lorde, Susan Sontag, Virginia Woolf.

Alle Genregrenzen weit hinter sich lassend, hat Anne Boyer ein zutiefst berührendes und poetisches Buch über Krankheit im gegenwärtigen Kapitalismus geschrieben.

»Die Unsterblichen« ist zugleich erschütternder Bericht einer Überlebenden sowie eine groß angelegte Untersuchung von Krankheit im 21. Jahrhundert. Anne Boyer zieht antike Traumtagebücher zurate, analysiert die Kapitalisierung heutiger Gesundheitsversorgung, beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien rund um Krebs, mit Schmerz und wie man über ihn sprechen kann, aber auch mit selbsternannten Doloristen, die den Schmerz befürworten, mit Krebsfetischisten und den Lügen großer Unternehmen; sie unterzieht John Donne einer erneuten Lektüre, erfährt, dass ihr Chemotherapie-Medikament vor über hundert Jahren als Senfgas in Produktion ging, und findet schließlich Antworten in der Literatur anderer Autorinnen, die über ihre Erkrankungen und den nahenden Tod geschrieben haben: Kathy Acker, Audre Lorde, Susan Sontag, Virginia Woolf.

Alle Genregrenzen weit hinter sich lassend, hat Anne Boyer ein zutiefst berührendes und poetisches Buch über Krankheit im gegenwärtigen Kapitalismus geschrieben.