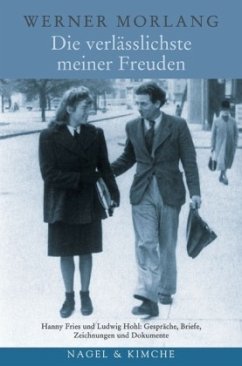

Wer könnte authentischer, anschaulicher über Hohls Lebens- und Arbeitsweise berichten als die bekannte Malerin und femme de lettres Hanny Fries, die Hohl 1940 kennen lernte und die in der Folge seine Gefährtin wurde? Die junge Künstlerin und der eigenbrötlerische Dichter und Denker haben unter materiell dürftigen Umständen ihr jeweiliges Metier betrieben. Um so mehr gereichten sie sich - nach einem Zitat von Émile Verhaeren - zur "verlässlichsten Freude". In den Gesprächen, die Werner Morlang mit Hanny Fries führte, erweist sich der Bohémien Hohl unversehens als pflichtbewusster, mit diversen hausfraulichen Tugenden gesegneter, bisweilen liebenswürdiger Zeitgenosse, der seinen intellektuellen Eigensinn ebenso zweckmäßig wie originell im Alltag anwandte.

Werner Morlang spürt Ludwig Hohl und Hanny Fries nach

Das Leben des Schweizer Schriftstellers Ludwig Hohl gehört ganz dem vergangenen Jahrhundert an - er wurde morgen vor hundert Jahren, am 9. April 1904, geboren, und er starb 1980 im Alter von 76 Jahren. Manche Legenden hinsichtlich seiner Skurrilitäten haben sich stets um ihn gerankt. Seine strikte Weigerung, den schweizerdeutschen Dialekt seiner Kindheit zu sprechen, und seine jahrelange Existenz in einer Genfer Kellerwohnung, wo er seine Manuskripte auf einer Wäscheleine drapierte, haben das Bild dieses harschen Außenseiters des helvetischen Literaturbetriebs lange bestimmt. Aber im Grunde war er ein unerbittlicher Moralist, der mit seiner Umwelt hart ins Gericht ging.

Freilich steckt hinter dieser Erscheinung des unbestechlichen Richters eine gehörige Portion Selbstinszenierung. Erst allmählich wird es möglich, hinter der jahrzehntelang aufrechterhaltenen schroffen Fassade persönlichere Züge wahrzunehmen und in unterschiedlichen Dokumenten den privaten Ludwig Hohl zu entdecken, der manch anrührende menschliche Züge erhält. Das vor wenigen Jahren veröffentlichte Jugendtagebuch Hohls spiegelt die inneren Kämpfe des jungen Mannes, der die Welt des elterlichen Pfarrhauses verachtete und in gefährlichen Bergtouren Selbstbestätigung suchte. Auf andere Art suchend blieb Hohl in seinem Verhältnis zu Frauen, er hat sich fünfmal verheiratet.

Nun hat sich der in Zürich lebende Germanist Werner Morlang darangemacht, in einer umfangreichen Dokumentation die Verbindung zwischen Ludwig Hohl und seiner zweiten Frau, der dreizehn Jahre jüngeren Malerin Hanny Fries, vorzustellen, die dem Schriftsteller 1940 in Genf begegnete und ihn sechs Jahre später heiratete. Die Ehe wurde zwar bereits im nächsten Jahr geschieden, an dem guten Einvernehmen zwischen den beiden Künstlern, die beide schnell neue Partner fanden, hat das aber wenig geändert.

Das Kernstück des Buches bilden die umfangreichen Gespräche, die der Herausgeber in den Jahren 2000 und 2001 mit Hanny Fries führte, die als Malerin, Illustratorin und Zeichnerin seit vielen Jahren einen bedeutenden Platz im kulturellen Leben der Schweiz einnimmt. Ihre Selbständigkeit zeigte sich schon früh, als die Tochter einer Zürcher Künstlerfamilie - Vater und Großvater waren ebenfalls Maler, die Mutter schrieb literarische Texte - 1938 ein Studium an der Genfer Kunsthochschule begann, das sie zwei Jahre später erfolgreich abschloß.

Die sich allmählich entwickelnde Verbindung zu Hohl beruhte von Beginn an auf der wechselseitigen Anerkennung zweier selbständiger Künstler, die im Alltag Freiheit für ihre jeweiligen Arbeiten suchten und doch zugleich die gegenseitige Nähe als berauschendes Glück erlebten. In Fries' Berichten entsteht das geradezu idyllische Bild einer Genfer Boheme, die von andauernder Geldnot, von ausgiebigen Cafébesuchen, endlosen Gesprächen über Literatur und Kunst und vielen freundschaftlichen Begegnungen geprägt wurde. Die politische Wirklichkeit jener Jahre wird von der Chronistin nur vage gestreift; die Not der Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland erreichte offenbar kaum die Westschweizer Künstlerkneipen.

Um so ausführlicher ist von dem immer komplizierter werdenden Alltag in der gemeinsamen Wohnung die Rede, von Hohls reichlichem Alkohol- und Tablettenkonsum, seiner Niedergeschlagenheit im Kampf gegen die Verlage und von seiner Gewissenhaftigkeit, wenn Schulden in den Läden der Nachbarschaft beglichen werden mußten. So entsteht aus vielen Facetten das Werktagsgesicht eines Autors, den wir in der Reinlichkeit seiner Haushaltsführung, der Liebe zu seiner Katze und der Qual eines Krankenhausaufenthaltes beobachten können. Diese Banalität des Alltäglichen bildet ein nüchternes Gegengewicht zu dem Pathos, mit dem sich Hohl zeit seines Lebens zu inszenieren versuchte.

Besondere Bedeutung hatte für Hohl das schwarze Telefon, das mitten über dem gemeinsamen Bett an der Wand hing und das er gern als "schreiendes Tier" bezeichnete. Es war zugleich das wichtigste Instrument, mit dem er seine Partnerin energisch nach Genf zurückrufen konnte, wenn sie sich länger, als es ihm lieb war, bei ihren Eltern in Zürich aufhielt. Für Fries waren es vor allem diese Eingriffe in ihre Bewegungsfreiheit und Reiselust, die sie auf ein schnelles Ende ihrer Ehe drängen ließen.

Aus Hohls Briefen an Hanny Fries spricht immer wieder der heftige Wunsch, sie in seiner unmittelbaren Nähe zu haben. Werner Morlang hat eine Auswahl dieser Briefe abgedruckt und kommentiert, die vor allem Hohls Lust am Sprachspiel verdeutlichen. Gern wechselte er abrupt zwischen dem Deutschen und dem Französischen und schrieb einzelne Passagen seiner Briefe in griechischen Lettern. Für Hanny Fries fand er zärtliche Kosenamen und bezeichnete sie oft als seine "Furry Bee", seine Pelzbiene - eine Formulierung, die er bei der bewunderten Katherine Mansfield gefunden hatte.

Als Künstlerin hatte die selbstbewußte Hanny Fries freilich nie etwas bienenhaft Sammelndes. Die rund 25 Zeichnungen, die sie im Lauf der Jahrzehnte von Ludwig Hohl angefertigt hat - sie finden sich im Mittelteil des Buches -, sind beeindruckende Alltagsstudien. Sie zeigen den Schriftsteller am Schreibtisch mit der unvermeidlichen Zigarette im Mundwinkel, porträtieren ihn bei der morgendlichen Rasur oder beim Hanteltraining. Die Skizzen, die den alten Mann auf seinem Krankenlager und schließlich auf dem Totenbett zeigen, spiegeln die Achtung, die Hanny Fries Ludwig Hohl trotz aller persönlichen Differenzen stets entgegengebracht hat.

SABINE DOERING

Werner Morlang: "Die verläßlichste meiner Freuden". Hanny Fries und Ludwig Hohl. Gespräche, Briefe, Zeichnungen und Dokumente. Verlag Nagel & Kimche, München und Wien 2003. 391 S., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Für Rezensentin Sabine Doering bietet diese Dokumentation der Verbindung von Ludwig Hohl zu seiner zweiten Frau Hanny Fries aus Briefen, Gesprächen, Zeichnungen und Herausgeberkommentaren eine weitere Möglichkeit, hinter der jahrzehntelang aufrechterhaltenen schroffen Fassade "dieses harschen Außenseiters des helvetischen Literaturbetriebs" den privaten Ludwig Hohl zu entdecken. Das Kernstück des Buches bilden den Informationen der Rezensentin zufolge die umfangreichen Gespräche, die der Herausgeber in den Jahren 2000 und 2001 mit der Künstlerin Hanny Fries führte. Aus vielen Facetten sieht Sabine Doering darin das Werktagsgesicht eines Autors hervortreten, das für sie ein nüchternes Gegengewicht zu dem Pathos bildet, mit dem sich Hohl zeit seines Lebens zu inszenieren versucht habe. Zu diesem Bild tragen auch die im Band versammelten Fries-Zeichnungen von Ludwig Hohl bei, die Doering als "beeindruckende Alltagsstudien" beschreibt. Auch entsteht in Fries' Berichten für sie das geradezu idyllische Bild einer Genfer Boheme in den Vierziger Jahren. Hohls Briefen an Hanny Fries können der Rezensentin vor allem Hohls Lust am Sprachspiel verdeutlichen.

© Perlentaucher Medien GmbH"

© Perlentaucher Medien GmbH"