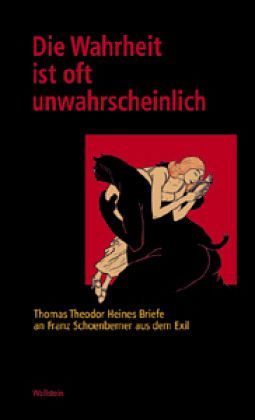

Die Wahrheit ist oft unwahrscheinlich

Thomas Theodor Heines Briefe an Franz Schoenberner aus dem Exil

Herausgegeben: Raff, Thomas

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

32,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein ungewöhnliches Zeugnis von Lebensbejahung und Lebensmut aus dem deutschsprachigen Exil nach 1933.Wo immer bis heute der Name Th. Th. Heines (1867-1948) fällt, wird sein künstlerischer Anteil an der von ihm und dem Verleger Albert Langen 1896 gegründeten satirischen Wochenschrift »Simplicissimus« in Erinnerung gebracht. Nach der Machtübernahme hatte sich die nationalsozialistische Führung unverzüglich gegen Heine gerichtet, ihn verfemt und verfolgt. Noch im April 1933 verließ Heine München und gelangte zunächst in die Tschechoslowakei, wo er bis 1938 lebte und arbeitete, dann fl...

Ein ungewöhnliches Zeugnis von Lebensbejahung und Lebensmut aus dem deutschsprachigen Exil nach 1933.Wo immer bis heute der Name Th. Th. Heines (1867-1948) fällt, wird sein künstlerischer Anteil an der von ihm und dem Verleger Albert Langen 1896 gegründeten satirischen Wochenschrift »Simplicissimus« in Erinnerung gebracht. Nach der Machtübernahme hatte sich die nationalsozialistische Führung unverzüglich gegen Heine gerichtet, ihn verfemt und verfolgt. Noch im April 1933 verließ Heine München und gelangte zunächst in die Tschechoslowakei, wo er bis 1938 lebte und arbeitete, dann floh er weiter nach Oslo. Während der deutschen Besetzung Norwegens erneut verfolgt und durch die SS verhört, floh Heine in einem organisierten Flüchtlingstransport nach Schweden. Über seine bislang so gut wie nicht erforschten Exiljahre unterrichten Heines vollständig erhaltenen 125 Briefe und Karten an Franz Schoenberner (1892-1970). Schoenberner war der letzte Redakteur des »Simplicissimus« vor HitlersMachtübernahme. Als radikaler Liberaler und deutlicher Gegner des Nationalsozialismus war er bereits im März 1933 über die Schweiz nach Frankreich geflohen, von wo er 1942 die Erlaubnis zur Ausreise in die USA erhielt. Wie schon in seiner Autobiographie erweist sich der Karikaturist Heine in seinen Briefen als amüsanter Erzähler, was auffallend mit den bedrückenden Bedingungen des Exils kontrastiert. In ihrer Lebensbejahung und mit ihrem Lebensmut bilden seine Briefe ein ungewöhnliches Zeugnis des deutschsprachigen Exils nach 1933.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.