Nicht lieferbar

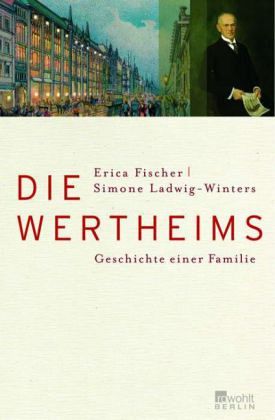

Die Wertheims

Geschichte einer Familie

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

1851 eröffnen die Brüder Abraham und Theodor Wertheim in Stralsund ihr erstes "Manufactur- und Modewarengeschäft" - der rasante Aufstieg der jüdischen Kaufmannsfamilie beginnt. Abrahams Sohn Georg wagt 1884 den Sprung nach Berlin, und innerhalb weniger Jahre wird das Warenhaus Wertheim zum größten und prachtvollsten Europas. Trotz fortwährender antisemitischer Anfeindungen kann der Patriarch Georg Wertheim das Unternehmen erfolgreich durch den Ersten Weltkrieg und die zwanziger Jahre führen. Erst die Nationalsozialisten besiegeln dessen Schicksal: Wertheim wird schrittweise "arisiert" ...

1851 eröffnen die Brüder Abraham und Theodor Wertheim in Stralsund ihr erstes "Manufactur- und Modewarengeschäft" - der rasante Aufstieg der jüdischen Kaufmannsfamilie beginnt. Abrahams Sohn Georg wagt 1884 den Sprung nach Berlin, und innerhalb weniger Jahre wird das Warenhaus Wertheim zum größten und prachtvollsten Europas. Trotz fortwährender antisemitischer Anfeindungen kann der Patriarch Georg Wertheim das Unternehmen erfolgreich durch den Ersten Weltkrieg und die zwanziger Jahre führen. Erst die Nationalsozialisten besiegeln dessen Schicksal: Wertheim wird schrittweise "arisiert" und 1938 für "deutsch" erklärt.

Erica Fischer und Simone Ladwig-Winters zeichnen das spannende Porträt einer außergewöhnlichen Unternehmerfamilie: farbig erzählt und reich bebildert.

Erica Fischer und Simone Ladwig-Winters zeichnen das spannende Porträt einer außergewöhnlichen Unternehmerfamilie: farbig erzählt und reich bebildert.