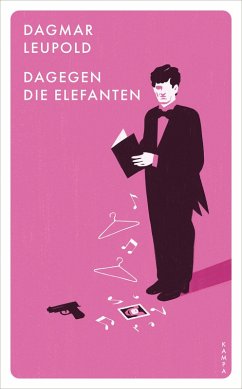

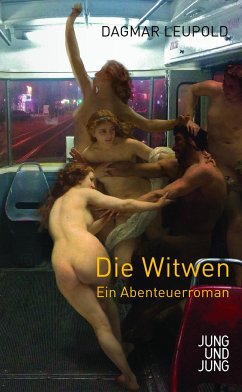

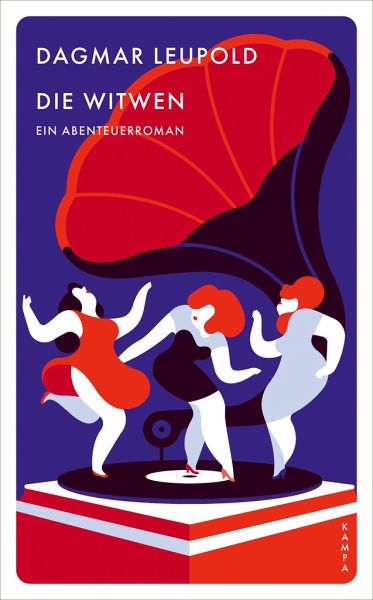

Die Witwen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Witwe ist keine der vier Frauen, von denen hier erzählt wird. Dazu wären sie vielleicht auch noch zu jung. Aber zu Witwen fehlen ihnen vor allem die Männer. Nur die eine, Penny, war verheiratet. Ist verheiratet? Der Mann ist verschwunden, und so lebt sie mit Sohn und Schwiegereltern abgelegen am Moselstrand zwischen Weinbergen. Nicht allein, ihre drei Freundinnen (Beatrice,Dodo und Laura) sind ihr von Berlin in die Provinz gefolgt. Die vier haben sich gut eingerichtet, jede für sich, im Leben, im Warten. Aber worauf? Also beschließen sie eines Tages, große Fahrt zu machen, aufzubrechen. ...

Witwe ist keine der vier Frauen, von denen hier erzählt wird. Dazu wären sie vielleicht auch noch zu jung. Aber zu Witwen fehlen ihnen vor allem die Männer. Nur die eine, Penny, war verheiratet. Ist verheiratet? Der Mann ist verschwunden, und so lebt sie mit Sohn und Schwiegereltern abgelegen am Moselstrand zwischen Weinbergen. Nicht allein, ihre drei Freundinnen (Beatrice,Dodo und Laura) sind ihr von Berlin in die Provinz gefolgt. Die vier haben sich gut eingerichtet, jede für sich, im Leben, im Warten. Aber worauf? Also beschließen sie eines Tages, große Fahrt zu machen, aufzubrechen. Sie mieten sich einen Wagen und suchen per Anzeige jemanden, der sie fährt. Wohin? An die Quelle, an den Ursprung, zurück. Dass sie unterwegs dahin eine Panne haben, wird zu unserem Glück. Und zum Glück ihres Chauffeurs, der auch etwas vermisst, nur nicht das, was er zurückgelassen hat: Zierfische mit den Namen von Philosophen. Die vier beginnen zu erzählen, ihm, den anderen, sich selbst, und sie erzählen wie im Rausch: herzzerreißend, vergnüglich und vergnügt, doch ungeschminkt ehrlich und schonungslos.

buecher-magazin.deEinfühlsam und lebensklug, mit Verve und Ironie geht Dagmar Leupold ans Werk in ihrem Abenteuerroman "Die Witwen". Der Titel täuscht. Zumindest was den Familienstand der vier Heldinnen betrifft. Ihre Männer sind nicht verblichen, aber entschwunden. Unterwegs, in der Zweisamkeit, sind sich die Frauen selbst abhandengekommen. Freundinnen seit Berliner Schultagen, finden sie einander an der Mosel wieder, im stillen Steinbronn. Jede hat ihr Auskommen, doch Pragmatik ist kein Schutzwall gegen sinnliches Verlangen. Gegen jene Urgewalt, vergleichbar dem Schlammgeruch des Flusses. Und so bricht das Quartett auf, buchstäblich gegen den Strom. Im Fiat Ulysse, chauffiert von einem kauzigen Privatgelehrten, reist man zu den Mosel-Quellen in den Vogesen. Ad Fontes! Transnational ist die Route, wach und empfindsam der Trupp. Man sinniert über Grenzen und Kriege, über die Zeit und den Zeitgeist, über verratene Ideale - oder über semantische Feinheiten: Der Franzose sagt Gastzimmer, der Deutsche Fremdenzimmer. "Sprache schafft Fakten", - und Leupold das Kunststück, diesen Themenrucksack in die Schwerelosigkeit zu hieven wie einen Ballon. Aus luftiger Höhe wird dann klar: Irreversibel wie der Lauf der Moselwasser sind auch die Lebensläufe.

buecher-magazin.deEinfühlsam und lebensklug, mit Verve und Ironie geht Dagmar Leupold ans Werk in ihrem Abenteuerroman "Die Witwen". Der Titel täuscht. Zumindest was den Familienstand der vier Heldinnen betrifft. Ihre Männer sind nicht verblichen, aber entschwunden. Unterwegs, in der Zweisamkeit, sind sich die Frauen selbst abhandengekommen. Freundinnen seit Berliner Schultagen, finden sie einander an der Mosel wieder, im stillen Steinbronn. Jede hat ihr Auskommen, doch Pragmatik ist kein Schutzwall gegen sinnliches Verlangen. Gegen jene Urgewalt, vergleichbar dem Schlammgeruch des Flusses. Und so bricht das Quartett auf, buchstäblich gegen den Strom. Im Fiat Ulysse, chauffiert von einem kauzigen Privatgelehrten, reist man zu den Mosel-Quellen in den Vogesen. Ad Fontes! Transnational ist die Route, wach und empfindsam der Trupp. Man sinniert über Grenzen und Kriege, über die Zeit und den Zeitgeist, über verratene Ideale - oder über semantische Feinheiten: Der Franzose sagt Gastzimmer, der Deutsche Fremdenzimmer. "Sprache schafft Fakten", - und Leupold das Kunststück, diesen Themenrucksack in die Schwerelosigkeit zu hieven wie einen Ballon. Aus luftiger Höhe wird dann klar: Irreversibel wie der Lauf der Moselwasser sind auch die Lebensläufe.