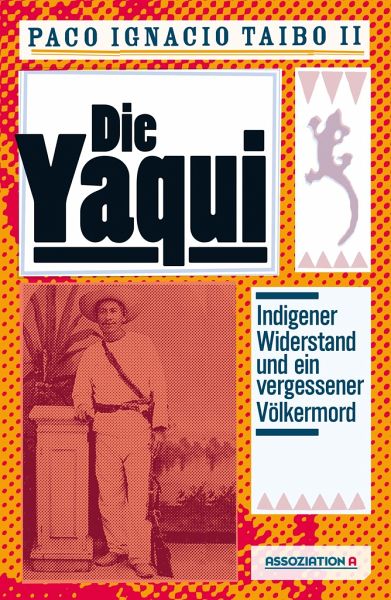

Die Yaqui

Zur Geschichte einer indigenen Guerilla in Mexiko

Übersetzung: Löhrer, Andreas

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Paco Ignacio Taibo II beschreibt den längsten Widerstand einer indigenen Guerilla in der Geschichte Mexikos und erinnert an einen vergessenen Genozid. Seine engagierte Recherche löste in Mexiko eine Historikerdebatte über die verschwiegenen Grundlagen der modernen mexikanischen Geschichte aus.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.