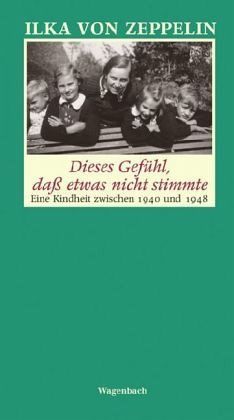

Ilka von Zeppelin

Gebundenes Buch

Dieses Gefühl, daß etwas nicht stimmte

Eine Kindheit zwischen 1940 und 1948

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Erlebnisse der Jahre 1940 bis 1948: der Krieg in Berlin und der scheinbare Friede in einem kleinen fränkischen Dorf, gesehen mit den Augen eines Kindes.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ilka von Zeppelin, geboren 1936 in Berlin, kam im Sommer 1943 nach Mittelfranken und lebte von 1948 bis 1950 bei Quäkern in Irland. Sie studierte Psychologie in Freiburg und arbeitete nach der Promotion am Psychologischen Institut der Universität Zürich in der Klinischen Psychologie und als Lehrbeauftrage der Universität. Als Psychoanalytikerin führt sie eine eigene Praxis und ist Co-Autorin verschiedener Bücher, u. a. Cognitive-Affective Processes (1991) und Der geträumte Traum (1996). Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkelkinder.

Produktdetails

- Quartbuch

- Verlag: Wagenbach

- Seitenzahl: 152

- Deutsch

- Abmessung: 17mm x 129mm x 220mm

- Gewicht: 266g

- ISBN-13: 9783803131997

- ISBN-10: 3803131995

- Artikelnr.: 14179303

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Ilka von Zeppelins Bericht über ihre Kriegs- und Nachkriegskindheit ist Verena Auffermann sehr beeindruckt. Mehr als 60 Jahre hat Zeppelin, die 1940 vier Jahre alt war, mit der Niederschrift gewartet, die sie nun ausschließlich aus der Perspektive des Kindes und aus dessen Erfahrungshorizont heraus beschreibt, teilt die Rezensentin mit. Die Erzählperspektive ist durchaus ein Risiko, meint die Rezensentin, findet aber, dass es der Autorin sehr gut gelungen ist, "angenehm direkt" und ohne auf "Niedlichkeiten" zu verfallen, die dramatischen Erlebnisse dieser Kindheit zu beschreiben. Dabei vermeide Zeppelin auch jede "Sentimentalität", wobei die "nüchterne Intensität" der Sprache das Erschütternde der Ereignisse noch "verstärken" würde, so die Rezensentin eingenommen. Sie nennt diesen Bericht "beeindruckend gelungen".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für