Dinge, an die wir nicht glauben

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

15,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

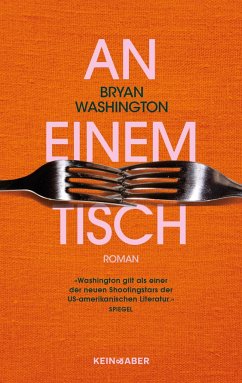

In Bens und Mikes hitzigen Streitereien fliegen schon mal Handys durch die Gegend. Ihre Konflikte löst das junge Paar mit Sex. Ben, ein schwarzer Kindergärtner, und Mike, ein Koch mit japanischen Wurzeln, leben seit vier Jahren zusammen in Houston. So richtig glauben beide nicht mehr an ihre Liebe. Als Mikes schroffe Mutter Mitsuko aus Japan zu Besuch kommt, reist er überstürzt ab, um seinen todkranken Vater zu pflegen, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ben bleibt zurück mit einer fremden Frau, die erst mal wortlos die Küche umräumt. Aber mit der Zeit merken Ben und Mitsuko, da...

In Bens und Mikes hitzigen Streitereien fliegen schon mal Handys durch die Gegend. Ihre Konflikte löst das junge Paar mit Sex. Ben, ein schwarzer Kindergärtner, und Mike, ein Koch mit japanischen Wurzeln, leben seit vier Jahren zusammen in Houston. So richtig glauben beide nicht mehr an ihre Liebe. Als Mikes schroffe Mutter Mitsuko aus Japan zu Besuch kommt, reist er überstürzt ab, um seinen todkranken Vater zu pflegen, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ben bleibt zurück mit einer fremden Frau, die erst mal wortlos die Küche umräumt. Aber mit der Zeit merken Ben und Mitsuko, dass sie Mike durch den jeweils anderen neu kennenlernen. Seine Abwesenheit wird zum verbindenden Glied. Doch dann kehrt Mike zurück, und das fragile Gebilde gerät ins Wanken.»Zwei Männer in Amerika heute, ein Paar, getrennt durch Hautfarbe, Geschichte, Herkunft. Wie geht das? Wenn Bryan Washington es erzählt, ist es zum Lachen und zum Heulen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung»Die Zwischentöne machen hier die Musik in diesem so sanften wie komplexen Roman.« Buchkultur((unten abbilden: Cover vom neuen HC; Bubble: Neues Hardcover S. 28))