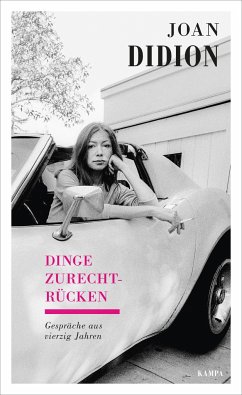

Dieser Band versammelt die besten Gespräche der »Schriftstellerin und Ikone« (The New Yorker) aus vier Jahrzehnten. Joan Didion erzählt von ihrer Kindheit in Sacramento, ihrer Studienzeit in Berkeley, den Jahren in New York und Los Angeles. Sie denkt nach über ihre Ehe mit dem Schriftsteller John Gregory Dunne, seinen unerwarteten Tod und den ihrer Tochter Quintana, nur zwei Jahre später - Schicksalsschläge, die sie in ihren Erinnerungsbüchern »Das Jahr magischen Denkens« und »Blaue Stunden« verarbeitete, die schon jetzt als Meilensteine des Genres gelten.Aber natürlich geht es in diesen Gesprächen auch um Literatur, um das Schreiben von Romanen, das dem nicht-fiktionaler Texte so gar nicht gleicht, um das Schreiben als Akt der Notwehr, um Politik und Engagement, Sonnenuntergänge an der kalifornischen Küste, lange Spaziergänge durch New York und vieles mehr. Ein reiches Leben ist hier zu besichtigen und das Werk einer Frau, deren Stil wegweisend war, so wie ihr Erscheinungsbild: Noch im Alter von über achtzig Jahren wirkte Didion in einer Anzeige der Modemarke Céline als Testimonial. »Didion still glitters«, schrieb die New York Times.

Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.

Rechnungen

Retourenschein anfordern

Bestellstatus

Storno