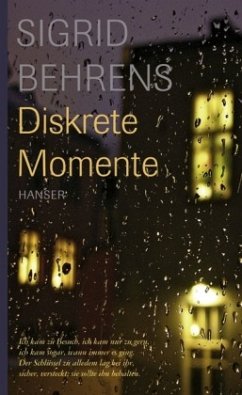

Nacht in der Großstadt. Ein Häuserblock, manche Fenster erleuchtet, manche dunkel wie die sie umgebende Nacht. Wer lebt in diesem Haus? Wer sind die Menschen, die jetzt schlafen? Sigrid Behrens erzählt in diesem virtuosen Buch Lebens- und Liebesgeschichten: von Karl, der an seine verlorene Liebe denkt, von Helene, die schlaflos neben ihrem Mann liegt und ihr Leben an sich vorbeiziehen lässt, von dem Kind in seinem Bett mit all seinen Träumen und Ängsten. Die Geschichten bieten einen tiefen Blick in die Lebenläufe von Menschen, die nur scheinbar beziehungslos voneinander existieren?

Alltagsdramen: Sigrid Behrens lockt uns in ihre düstere Villa

Diskrete Momente sind ein Begriff aus der Psychophysik gerichteter Aufmerksamkeit. Sigrid Behrens wurde also wohl nicht ganz umsonst von Karl Corino vergangenes Jahr zum Preislesen nach Klagenfurt eingeladen. Ähnlich wie Musil, der Ingenieur für Genauigkeit und Seele, konstruiert die einunddreißigjährige Deutschfranzösin andere Zustände, Menschen ohne Eigenschaften und Mondstrahlen bei Tage, wobei der Akzent auf "konstruieren" liegt. "Ich baue ein Haus", heißt es gleich im ersten Satz. "Ich stelle es vor mein Fenster, damit ich es genau anschauen kann." Immer wieder betont die namenlose Erzählerin ("Was einen Namen hat, verunsichert nicht mehr") die Gemachtheit des Erzählten, die Willkür ihrer Vorstellung und mischt sich mit skeptischen Fragen, Zwischenrufen und Kommentaren in die Monologe ihrer Figuren ein.

Behrens macht das meistens diskret und kunstvoll, manchmal auch nur künstlich und lyrisch verquast. Aber immer bleiben ihre Erzählungen Konstrukte eines "papiernen Kopfes", nächtliche Hirngespinste, die sich, gut modern, dauernd selbst ins Wort fallen: "Erzählen, als gäb es eine Handlung. Als hätte ich etwas erlebt." Was für James Stewart in Hitchcocks "Fenster zum Hof" die Kamera, ist für die Erzählerin ihr allsehendes Auge, mit dem sie Menschen heranzoomt, die nachts in einem anonymen Wohnblock seltsame Dinge tun, nicht gerade Morde, eher kleine, triste Alltagsdramen: Edith übermalt den Bildschirm ihres Fernsehers, um ihr Spiegelbild nicht mehr sehen zu müssen; Robert, der langweilige Systemadministrator, speichert seinen Tagesablauf minutiös auf seinem Computer: ausgelagerte Erinnerung an "nichtige, belanglose Tage"; der alte Adam spricht mit seinem Kanarienvogel, weil seine Frau tot ist; Dora aus Budapest trauert besseren Zeiten und der Heimat nach; der kleine Philipp kann auch schon nicht einschlafen; Helene ist als Einzige nicht allein, aber der Mann in ihrem Bett ist ihr längst fremd geworden.

Sieben Monaden in einem engen Zeitfenster: lauter einsame Menschen, schlaf-, ort-, bindungslos, "unsäglich verloren" und buchstäblich aus Raum und Zeit gefallen. Die literarische Observation beginnt nämlich in einer Herbstnacht zwischen zwei und drei Uhr, just in der geschenkten Stunde zwischen Sommer- und Winterzeit. Kein Wunder also, dass alle ein bisschen "neben der Spur, außer der Zeit" sind. Hin und wieder wird auch ein Wecker aus dem Fenster geworfen. Es gibt viele solcher bedeutsamen Winke. Auch in der besten der sieben Geschichten - eigentlich sind es nur lose verknüpfte Bilder, mäandernde Bewusstseinsströme, kollektive Selbstgespräche, deren Zusammenhang sich erst im Nachhinein erschließt - gibt es eine Kneipe zur "Zweiten Heimat" und die Bar "Terminus" in Paris. Zwischen beiden pendelte Karl. Einst war er ein hoffnungsvoller Jurastudent, dann Schlafwagenschaffner; jetzt ist er nur noch Schalterbeamter, alt und mürrisch geworden im ewigen Trott: "Überschaubar dieses Pflaster, eingegipst die müden Augen, auf ewig verbunden der taube Sinn." Als seine französische Geliebte ihn eines Tages nicht mehr in der Bar erwartete, wusste Karl, was seine Stunde geschlagen hatte: Einsamkeit bis ans Ende aller Tage und nachts auf dem Balkon der verpassten Chance nachtrauern. Alles ziemlich hoffnungslos, aber "dieses einzige Hiersein in Frage zu stellen, das hieße: mich. Das wäre ein bisschen viel."

Ein bisschen viel Trostlosigkeit, "tonlose Stumpfheit", Lähmung, Enge und Trübsal konstruiert auch Behrens, auch wenn sie immer wieder kleine Gesten des Widerstands einbaut und am Ende sogar eine Tür ins Freie öffnet. Sie machte sich als Theaterautorin einen Namen, und das merkt man ihrem Prosadebüt auch an: Wie in einem Stück von Handke oder Jelinek werden vage Figuren mit Punktstrahlern ausgeleuchtet, Kulissen auf offener Bühne aufgebaut, Auftritte und Monologe konzipiert, ehe alles wieder ins Dunkel zurücksinkt, jede Szene nur ein "Auszug aus dem großen Ganzen, dem randlosen Körper dieser Stadt". Kontinuität darf man bei so viel diskreten Momenten und kursiven Regieanweisungen natürlich nicht erwarten, Witz, Spannung oder Empathie noch weniger. Sieben melancholische Singles mit brüchigen Stimmen und Biographien, die poetisch diskontinuierlich und weit weg in ihren Zweizimmerwohnungen monologisieren, machen Behrens' imaginäres Haus jedenfalls nicht gerade zur Villa Kunterbunt.

MARTIN HALTER

Sigrid Behrens: "Diskrete Momente". Hanser Verlag, München 2007. 157 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Bei Sigrid Behrens spielt Jürgen Berger gern Mäuschen, genauer "Kovoyeur". Wenn die Prosadebütantin ihren Erzählraum "wie einen Weihnachtskalender" öffnet, um einen Reigen verlorener Seelen und "melancholischer Nachtfalter" zu initiieren, findet Berger das auf Anhieb meisterlich. Auftretende Konturenunschärfen der Nachtwesen scheinen ihm ausreichend ausbalanciert durch andere, "handfeste Figuren". So kann das ruhig weiter gehen, findet Berger, gern auch mit erweitertem "Stimmungspanorama" in kommenden Prosastücken.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"In der dezenten Schilderung melancholischer Stimmungslagen ist Sigrid Behrens schon jetzt Meisterin. Bleibt abzuwarten, inwiefern sie in künftigen Prosatexten ihr Stimmungspanorama erweitert." Jürgen Berger, Die Tageszeitung, 22.03.07