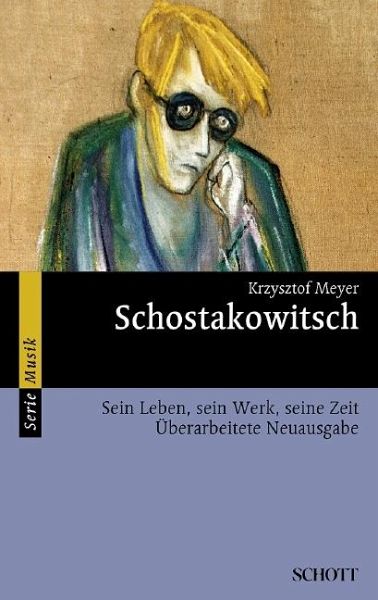

Dmitri Schostakowitsch

Sein Leben, sein Werk, seine Zeit

Übersetzer: Kozlowski, Nina

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Mehr als jedes andere kompositorische Lebenswerk der Musikgeschichte wurzelt Schostakowitschs Schaffen im politischen Umfeld seiner Epoche. Fast jedes seiner größeren Werke antwortet auf Ereignisse in seinem Land - von der Oktoberrevolution bis zum 2. Weltkrieg. Der programmatische Gehalt der Werke Schostakowitschs war allerdings bislang nicht vollständig erhellt, trotz zahlreicher Kommentare des Komponisten selbst und seiner Freunde. Vieles blieb unklar - auch in seinem Leben und seinem Verhältnis zum sowjetischen Regime, das ihn zweimal heftig angriff und in tiefe Krisen stürzte.Der Aut...

Mehr als jedes andere kompositorische Lebenswerk der Musikgeschichte wurzelt Schostakowitschs Schaffen im politischen Umfeld seiner Epoche. Fast jedes seiner größeren Werke antwortet auf Ereignisse in seinem Land - von der Oktoberrevolution bis zum 2. Weltkrieg. Der programmatische Gehalt der Werke Schostakowitschs war allerdings bislang nicht vollständig erhellt, trotz zahlreicher Kommentare des Komponisten selbst und seiner Freunde. Vieles blieb unklar - auch in seinem Leben und seinem Verhältnis zum sowjetischen Regime, das ihn zweimal heftig angriff und in tiefe Krisen stürzte.

Der Autor, ein Freund des Komponisten und intimer Kenner seines Werkes, hat das Verdienst, eine erste und umfassende Synthese der widersprüchlichen Informationen zu geben, die uns überliefert sind. Die andere, entscheidende Leistung dieser Biographie ist, das Leben und Schaffen Schostakowitschs in einen Zusammenhang mit den musikalischen Strömungen seiner Epoche zu stellen.

Der Autor, ein Freund des Komponisten und intimer Kenner seines Werkes, hat das Verdienst, eine erste und umfassende Synthese der widersprüchlichen Informationen zu geben, die uns überliefert sind. Die andere, entscheidende Leistung dieser Biographie ist, das Leben und Schaffen Schostakowitschs in einen Zusammenhang mit den musikalischen Strömungen seiner Epoche zu stellen.