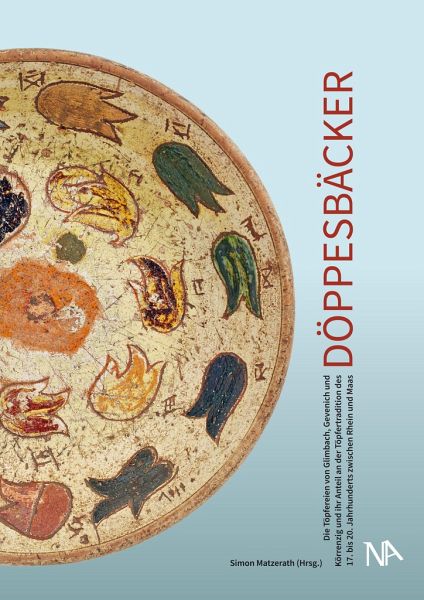

Döppesbäcker

Die Töpfereien von Glimbach, Gevenich und Körrenzig und ihr Anteil an der Töpfertradition des 17. bis 20. Jahrhunderts zwischen Rhein und Maas

Herausgegeben: Matzerath, Simon

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

39,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die neuzeitlichen Töpferzentren zwischen Rhein und Maas stehen erst am Anfang einer systematischen Untersuchung. Weitgehend unbekannt waren bislang die in Mundart Döppesbäcker genannten Töpfer im Mittleren Rurtal (Kreis Düren). Das aus den benachbarten Ortschaften Glimbach, Gevenich und Körrenzig bestehende Töpferzentrum produzierte über Jahrhunderte unter anderem bleiglasierte und bemalte Irdenwaren. Mehr als 80 namentlich genannte Töpfer und einzelneTöpferinnen konnten für die drei Ortschaften für das 17. bis 20. Jahrhundert ermittelt werden. Tausende Fragmente und über 100 Gef�...

Die neuzeitlichen Töpferzentren zwischen Rhein und Maas stehen erst am Anfang einer systematischen Untersuchung. Weitgehend unbekannt waren bislang die in Mundart Döppesbäcker genannten Töpfer im Mittleren Rurtal (Kreis Düren). Das aus den benachbarten Ortschaften Glimbach, Gevenich und Körrenzig bestehende Töpferzentrum produzierte über Jahrhunderte unter anderem bleiglasierte und bemalte Irdenwaren. Mehr als 80 namentlich genannte Töpfer und einzelneTöpferinnen konnten für die drei Ortschaften für das 17. bis 20. Jahrhundert ermittelt werden. Tausende Fragmente und über 100 Gefäße wurden begutachtet, beschrieben, datiert und in ihrer Funktion eingeordnet. Ihre Herstellungstechnik wurde in einem praktischen Versuch nachvollzogen und dokumentiert. Im Rahmen eines interdisziplinären Projektes gelang es, die Perspektive nicht nur auf die Töpfertradition am Niederrhein und darüber hinaus auszuweiten, sondern auch dasPotenzial einer breiten methodischen Herangehensweise aufzuzeigen. So konnte erstmals ein Überblick über die Geologie und Geochemie der Töpfertone in der Niederrheinischen Bucht gewonnen werden. Möglichkeiten und Grenzen, mit Hilfe von Spurenelementmustern der Keramik kulturgeschichtliche Interpretationen abzuleiten und Tonlagerstätten zuzuordnen, wurden über eine vergleichende Röntgenfluoreszenz- und Neutronenaktivierungsanalyse ausgetestet und verifiziert.Reihen:Führer und Schriften des LVR-Freilichtmuseums Kommern, Rheinisches Landesmuseum für Volkskunde, Band: 76Jülicher Forschungen, Band: 15

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.