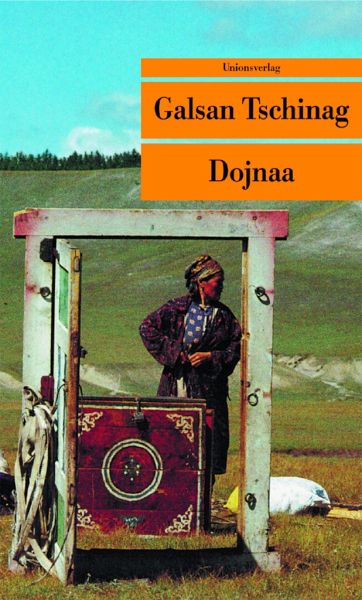

Dojnaa

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Schon in der Hochzeitsnacht wird den beiden klar, dass diese Ehe ein Missverständnis ist: Die starke Dojnaa und der schmächtige Waise Doormak passen nicht zusammen, aber den anderen abzulehnen, dazu waren sie beide zu schüchtern. Dojnaa gibt sich alle Mühe, Doormak zu lieben, und als der ihr unterlegene Doormak beginnt, Bestätigung bei anderen Frauen und bei seinen Trinkkumpanen zu suchen, bleiben ihr immerhin die Kinder. Erst wie er eines Tages ganz wegbleibt, vermisst ihn Dojnaa - zu ihrem eigenen Erstaunen: Alles scheint ihr besser als das Alleinsein. Doch ganz unerwartet erwacht in ihr die alte Jagdleidenschaft wieder. Sie entdeckt ihre Unabhängigkeit und stellt fest, dass es nicht unbedingt die Ehe braucht, um Liebe und Glück zu finden. Dojnaas Geschichte, auf den ersten Blick fern und fremd, überwindet alle Grenzen und wird zur eindringlichen und heutigen Erzählung über die Sehnsucht nach Liebe und Erfüllung. "Eine fesselnde, eindringliche Geschichte über die Menschheitsthemen von Liebe und Sehnsucht, Verletzung und Heilung." Petra Faryn, Lesart ">Dojnaa< steht >Dshamilja<, der schönsten Liebesgeschichte der Welt, in nichts nach." Sabine Berking, Frankfurter Allgemeine Zeitung "Ein Autor, der mit einem Werk von archaischer Wucht und feiner Psychologie fasziniert." Kölner Stadt-Anzeiger "Zur gleichen Zeit, wie die bekannt geglaubte Muttersprache dem deutschen Leser neue Züge offenbart, wird die fremde Welt der tuwinischen Nomaden ganz vertraut. Um das zu erreichen, erlaubt sich Tschinags Körper-Sprache keine Verklemmtheiten." Mareile Ahrndt, Financial Times Deutschland