Ein Landarzt erfährt die kleinen und großen Dramen des Lebens, denn zu ihm gehen sie alle: die Schwangere, die abtreiben lassen will, der Rentner, der sich jeden Monat wiegen läßt, weil's die Kasse zahlt, Annies Mutter, weil ihre Tochter nicht mehr ißt, und Annie, weil sie ihre Mutter nicht mehr erträgt. Bruno Sachs, der Mann mit der Brille und dem Helfersyndrom, ist einer, der noch zuhören kann, denn: das Leben schreibt die besten Geschichten.

Martin Winckler horcht auf die Abrechnung des Bruno Sachs

Dieses Buch hätte unter den rund dreihundert neuen französischen Romanen des vorletzten Winters im kurzen Saisonglanz erstrahlen und dann wie die meisten anderen von den Verkaufstischen verschwinden können. Der kleine Pariser Verlag P.O.L., der mit seinem reinen Literaturprogramm für ein solides Qualitätsniveau steht und manchmal auch Erfolge wie Marie Darieussecqs "Schweinereien" herausbringt, peilte ein Echo mittlerer Größe an. Die Rezensionen kamen zaghaft und rühmten die einfühlsame Darstellung menschlicher Leidensfähigkeit. Ein zunächst kleines Publikum reagierte mit wachem Interesse und Durchhaltevermögen über die fast sechshundert Seiten hinweg. Dann kam die Sache aber ganz anders.

Praktisch an der Kritik vorbei wurde der Titel allmählich als Geheimtipp unter den Lesern gehandelt. Die Laien-Jury des vom Rundfunksender France Inter vergebenen Romanpreises kürte das Werk zum Sieger des Jahres. Die Verkaufszahlen stiegen auf über dreihunderttausend Exemplare, Taschen- und Buchclubausgaben kamen hinzu, gefolgt von der Verfilmung durch den Regisseur Michel Deville, dessen Werk in Venedig ausgezeichnet wurde.

Der Roman des praktizierenden Allgemeinarztes und Schriftstellers Martin Winckler, der vor zehn Jahren mit einem Erstlingsroman und dann kaum mehr in Erscheinung getreten war, traf offenbar ins Zentrum der Erwartung eines Lesepublikums, das keine Theorie, keine Experimente, keine spektakulären Abenteuer und auch keine existenzielle Schwarzmalerei aus den gesellschaftlichen Randzonen mehr haben will, sondern aus dem Leben gegriffene Geschichten der Normalität, anregend erzählt und fern aller kommerziellen Genres. Wincklers Roman handelt vom Alltag eines Allgemeinarztes, der sich im Spiegel der tapfer, komisch, ungehalten oder gleichgültig leidenden Blicke aus dem Wartezimmer seiner Praxis aufzehrt. Das Geschehen wird knapp, sachlich, beinah lakonisch erzählt: Das Buch ist das radikale Gegenstück zu dem von der Kritik gemachten und gefeierten Erfolg von Michel Houellebecqs flamboyantem "Elementarteilchen"-Roman, mit dem es fast gleichzeitig erschien.

Die Zentralfigur, der Landarzt Bruno Sachs, ist eine narrativ abgedichtete Erscheinung, undurchdringlich für jede Gefühlsschilderung und erzählerische Introspektion. Alles, was wir über ihn wissen, erfahren wir allmählich über die gut hundert Kurzkapitel hinweg durch die anderen Figuren: Patienten, Mitarbeiter, Freunde, Familienangehörige, die in einer Art vielstimmigem innerem Monolog im permanenten Präsens und in direkter Du-Form schildern, was gerade passiert - du klopfst mit dem rechten Zeigefingerknöchel auf deine auf meinem Bauch ruhende Hand, du überreichst mir das Rezept, du sagst nichts mehr.

Diese verkehrte Erzählperspektive, in der alle anderen Figuren "ich" sagen, nur die Zentralfigur nicht, entspricht dem Grundkonzept dieses Romans. Doktor Sachs steht nicht als positive Handlungsfigur im Mittelpunkt, sondern als Negativschablone: eine Hohlform, in der ein paar Dutzend heitere und traurige Leidensgeschichten zusammenfließen, Gestalt annehmen und zu einer synthetisch sublimierten Gesamtkrankheit gerinnen - jene "maladie de Sachs" des französischen Originaltitels, die in der deutschen Titelübersetzung leider verloren ging.

Durch ein filmisch geprägtes Darstellungsverfahren ist der Arzt zu Beginn nur umrisshaft in seinen Verrichtungen wahrnehmbar als abhorchende, ausfragende, abtastende Instanz. Erst über die diversen Beobachtungen und Reaktionen der ihn umgebenden Personen erhält er allmählich Gestalt. Dieses Verfahren hat seine Tücken und wirkt manchmal unlogisch, wenn etwa kleine unbewusste Alltagsgesten in der Ich-Form - "ich tippe mir mit dem Zeigefinger an die Stirn" - plötzlich unglaubwürdig bewusst erscheinen. Es bringt uns aber der Titelfigur näher. Der Arzt ist offenbar noch jüngeren Alters, ledig, eher wortkarg: ein Einzelgänger. Er macht einen sympathischen, ja vorbildlichen Eindruck, schaut während der Sprechstunde nie auf die Uhr, speist die Patienten nicht mit Arzneimitteln ab und lässt sich auf keine despektierlichen Späße unter Kollegen ein. Mitunter zeichnen sich tiefere Charakteranlagen ab wie etwa Zerstreutheit, wenn der Doktor seine Schlüssel verlegt, Arztkoffer und Aktenmappe verwechselt oder sich beim Rasieren verletzt. Über dieses Blut, das früh morgens floss und unter dem Heftpflaster verkrustet, erfolgt gleichsam die erzählerische Kontamination mit der Vielzahl der übrigen Figuren, in deren Adern das eigentliche Leben pulsiert und die im Kaleidoskop von Wartesaal und Sprechzimmer mit ihren pathetischen und skurrilen Leiden das wahre Sujet dieses auf wunderbar spröde Art menschenfreundlichen Romans abgeben.

Von dem sein Los hartnäckig ignorierenden Krebskranken im besten Mannesalter über die in den ungünstigsten Momenten von Schluckauf geplagte Sekretärin bis zu der jungen Frau, die nach der Abtreibung aus diffusem Sühnezwang ihre Schmerzen verleugnet, oder jener Frau, die sich vor dem Artztermin drückt und höchst kunstvoll immer zum unpassenden Zeitpunkt in die Sprechstunde kommt, öffnet sich das Panorama. Und es weitet sich, bis es die paradigmatische Wartesaalsituation ausgefüllt hat, die zwischen Promiskuität und Intimität schillert. In der Stille des Wartens entfalten sich die inneren Monologe unter dem Rascheln der zerstreut gewendeten Buchseiten und den hin und her huschenden Blicken umso üppiger. Die Relaisstellen, an denen sich diese aufgesplitterte Erzählperspektive zu einem Ganzen fügt, bestehen aus den vielen topografischen Requisiten der kleinen Arztpraxiswelt - der Wasserfleck an der Decke, der bei der Augenuntersuchung unterschiedlich wahrgenommen wird, das Telefon, das permanent klingelt, oder die Tür, die in den Ohren der Assistentin anders ins Schloss fällt als in den Ohren einer Patientin.

Je länger die Wehklagen an der Geduld des Doktors - "Was kann ich für Sie tun?" oder "Wie fühlen wir uns denn heute?" - nagen, desto deutlicher kommt darunter die Daseinssubstanz des Arztes zum Vorschein. Der Doktor beginnt zu schreiben, schlimmer noch: er hat schon immer geschrieben - Beobachtungen, Reflexionen, Traktate, kleine Lebensgeschichten. Das höflich zurückhaltende Zuhören schlägt im Schreiben in spontane Reaktionen um. Bruno Sachs gewinnt eine eigene Ich-Form im Text, die Arzt-Rolle bröckelt ab und es beibt das eigene Leben. Was in der Selbstverstümmelung beim Rasieren sich ankündigte und sich in Zornausbrüchen über zu schnelle klinische Abfertigung oder über eine Zwangsinternierung eines Patienten im Krankenhaus bestätigte, steigert sich in den Papieren des Doktor Sachs zur Abrechnung mit sich selbst und der Welt.

"Wir sind alle Nazi-Ärzte", hatte er einmal in seiner Jugend auf einem Flugblatt geschrieben, "denn wir sondern aus, sondern ab, stecken in Quarantäne, lügen die Leute an und machen uns nach dem Exitus, wenn alle anderen weinen, ans Sezieren." Das Bild vom vorbildlichen Arzt und Helfer, das im Sprechzimmer des Bruno Sachs erhalten wird, wird auf dem Papier wieder dementiert und mit dem Dreck des Lebens beschmiert. Ein Arschloch habe einmal herausgefunden, heißt es in einer Notiz, dass die Ärzte stärker als andere deprimiert sind, mehr saufen, mehr Drogen nehmen, ihr Geld verspielen, ihre Kinder im Stich lassen und sich, wenn es nicht mehr weitergeht, umbringen.

Daraus lässt sich leicht die Fallhöhe dieses Romans vom Idealismus des Helfenwollens zum Zynismus der Resignation ermessen, dem Bruno Sachs sich allerdings nicht überlässt. Er stiehlt sich, den Schreibstift in der Hand, mit seinem neu errungenen Privatleben aus der Praxis, wo Leidens- und Helfersubjekt verschmelzen. Als Praktikant musste er den zu früh geborenen Säugling im Brutkasten mit Schläuchen und Injektionsnadeln quälen, als Notarzt konnte er die Schmerzen des Sterbenden lindern und zog ihm das Hemd über den Kopf, bevor er steif war. Alles dazwischen ist nur zwischenmenschlich lernbar.

Ein kleines privates Lebensglück findet Doktor Sachs just mit der Frau, der er ein Kind abgetrieben hat. Sie liest seine Manuskripte gegen. Blut ist ein Lebens- und Todessaft. Mit dieser Tinte ist das Buch geschrieben, im Rhythmus aus finsterer Hoffnung und forscher Verzweiflung. So ist es auch übersetzt. Das genaue Mischungsverhältnis ist Sache des Lesers und nicht rezeptpflichtig.

JOSEPH HANIMANN.

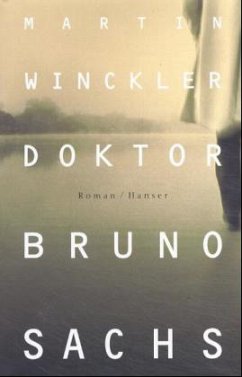

Martin Winckler: "Doktor Bruno Sachs". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Eugen Helmlé. Carl Hanser Verlag, München 2000. 576 S., geb., 49,80 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Einen Arztroman besonderer Güte hat uns da der 1955 in Algier geborene französische Schriftsteller Martin Winckler geliefert, findet Peter Urban-Halle und verrät uns, daß dieser Name das Pseudonym von Marc Zaffran ist und auf Zaffran/ Wincklers großes literarisches Vorbild Georges Perec zurückgeht. Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein Landarzt namens Sachs, der abwechselnd aus der Sicht seiner Patienten und Freunde beschrieben wird. "Man kann das Buch für eine ausufernde Schwarte halten", meint Urban-Halle, aber wer das tut, der liege falsch. Der Spaß komme mit dem Lesen und Zusammenfügen der vielen kleinen Geschichten, die wie Teile eines Puzzles erst als ganzes einen Sinn ergeben.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Ein wunderbares Buch." Peter Urban-Halle, Die Zeit, 23.03.00 "Ein ebenso lebens- wie leidensvoller Roman." Hanns Grössel, Süddeutsche Zeitung, 22.03.2000 "Die Sammelwut oder -leidenschaft prägt auch das äthische Konzept des in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Romans." Martin Krumbholz, Neue Züricher Zeitung, 25.07.2000