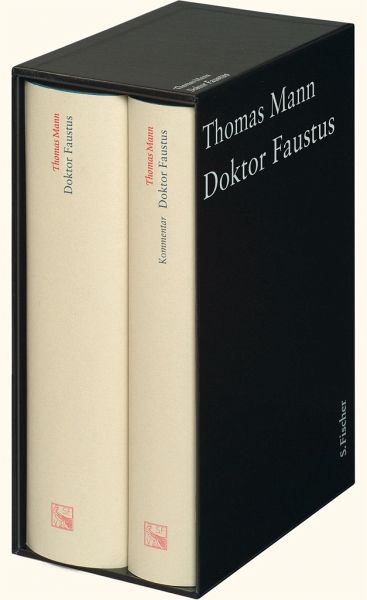

Doktor Faustus. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe

Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde Text. Textband / Kommentarband

Herausgegeben: Detering, Heinrich; Heftrich, Eckhard; Kurzke, Hermann

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

199,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Auf der Grundlage des Faust-Stoffes hat Thomas Mann in seinem 1947 erschienenen Musiker-Roman eine Parabel für die Verstrickung des Künstlertums in die politische Katastrophe des Nationalsozialismus geschaffen.

Kein anderer Roman dieses Autors ist dermaßen kontrovers und erhitzt diskutiert worden - noch Jahrzehnte nach seinem Erscheinen. Ruprecht Wimmer verdanken wir den konzisen Abriss dieser komplizierten Wirkungsgeschichte, einen Apparat mit textkritischen Hinweisen und zahlreichen Sachinformationen sowie den Abdruck sämtlicher durch Selbstzensur geopferten Passagen.

Kein anderer Roman dieses Autors ist dermaßen kontrovers und erhitzt diskutiert worden - noch Jahrzehnte nach seinem Erscheinen. Ruprecht Wimmer verdanken wir den konzisen Abriss dieser komplizierten Wirkungsgeschichte, einen Apparat mit textkritischen Hinweisen und zahlreichen Sachinformationen sowie den Abdruck sämtlicher durch Selbstzensur geopferten Passagen.