Nicht lieferbar

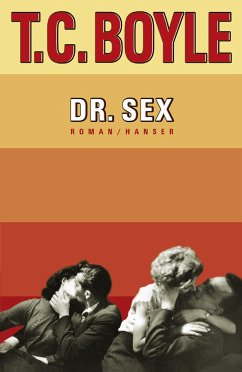

Dr. Sex

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Boyles geniales Porträt des Mannes, der im prüden Amerika des Jahres 1939 die sexuelle Revolution auslöste.»Hör mal, ich wollte dich fragen, ob du dich vielleicht mit mir verloben möchtest... Du weißt schon, für diesen Kurs.«Es ist das Jahr 1939, und auf dem Campus der Universität Indiana ist eine Revolution ausgebrochen. Alfred Kinsey, ursprünglich Zoologe, beschäftigt sich mit dem Sexualverhalten von Männern und Frauen - und das rein empirisch. Unter dem harmlos klingenden Titel »Ehe und Familie« gibt er Aufklärungskurse, die durch die Präsentation von drastischen Dias Furor...

Boyles geniales Porträt des Mannes, der im prüden Amerika des Jahres 1939 die sexuelle Revolution auslöste.

»Hör mal, ich wollte dich fragen, ob du dich vielleicht mit mir verloben möchtest... Du weißt schon, für diesen Kurs.«

Es ist das Jahr 1939, und auf dem Campus der Universität Indiana ist eine Revolution ausgebrochen. Alfred Kinsey, ursprünglich Zoologe, beschäftigt sich mit dem Sexualverhalten von Männern und Frauen - und das rein empirisch. Unter dem harmlos klingenden Titel »Ehe und Familie« gibt er Aufklärungskurse, die durch die Präsentation von drastischen Dias Furore machen.

John Milk, ein junger, ehrgeiziger, aber in sexuellen Dingen völlig unbedarfter Student, lernt Kinsey persönlich kennen und wird dessen erster Mitarbeiter. Kinseys Projekt ist gewaltig: Er will so viele Personen wie möglich zu ihren sexuellen Erfahrungen, Vorlieben und Gewohnheiten befragen und gleichzeitig Angaben zu deren sozialem Hintergrund und physischer Konstitution sammeln, um der Sexualforschung eine Basis zu geben. John Milk ist von diesem Mann fasziniert und wird einer seiner treuesten Anhänger und uneingeschränktesten Verfechter. Und doch gerät er in einen Zwiespalt, denn da gibt es eine junge Frau, die er liebt und mit der er leben will ...

T. C. Boyle erzählt die Geschichte eines ebenso genialen wie fanatischen Helden, für den die sexuelle Aufklärung das höchste aller Ziele ist, und zeichnet ein Porträt der prüden, bigotten Gesellschaft des Amerika der vierziger und fünfziger Jahre.

»Hör mal, ich wollte dich fragen, ob du dich vielleicht mit mir verloben möchtest... Du weißt schon, für diesen Kurs.«

Es ist das Jahr 1939, und auf dem Campus der Universität Indiana ist eine Revolution ausgebrochen. Alfred Kinsey, ursprünglich Zoologe, beschäftigt sich mit dem Sexualverhalten von Männern und Frauen - und das rein empirisch. Unter dem harmlos klingenden Titel »Ehe und Familie« gibt er Aufklärungskurse, die durch die Präsentation von drastischen Dias Furore machen.

John Milk, ein junger, ehrgeiziger, aber in sexuellen Dingen völlig unbedarfter Student, lernt Kinsey persönlich kennen und wird dessen erster Mitarbeiter. Kinseys Projekt ist gewaltig: Er will so viele Personen wie möglich zu ihren sexuellen Erfahrungen, Vorlieben und Gewohnheiten befragen und gleichzeitig Angaben zu deren sozialem Hintergrund und physischer Konstitution sammeln, um der Sexualforschung eine Basis zu geben. John Milk ist von diesem Mann fasziniert und wird einer seiner treuesten Anhänger und uneingeschränktesten Verfechter. Und doch gerät er in einen Zwiespalt, denn da gibt es eine junge Frau, die er liebt und mit der er leben will ...

T. C. Boyle erzählt die Geschichte eines ebenso genialen wie fanatischen Helden, für den die sexuelle Aufklärung das höchste aller Ziele ist, und zeichnet ein Porträt der prüden, bigotten Gesellschaft des Amerika der vierziger und fünfziger Jahre.