Was vom Helfen übrig bleibt

Asta ist nach 22 Jahren im Dienst internationaler Hilfsorganisationen am Münchner Flughafen gestrandet. Von den Kollegen weggemobbt aus der Krankenstation in Nicaragua, wo sie zuletzt tätig war, steht sie neben einer Drehtür und raucht.

Sie wollte eigentlich gar nicht zurück. Aber weil sich ihre Fehlleistungen häuften, bekam sie ein One-Way-Ticket geschenkt. Und nun weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Einigermaßen wohl fühlt sie sich nur, wenn sie gebraucht wird. Und wer könnte sie, die ausgemusterte Krankenschwester, jetzt noch brauchen? Während Asta über sich nachdenkt, beobachtet sie ihre Umgebung - und meint, Menschen wiederzuerkennen, denen sie im Laufe ihres Lebens begegnet ist: den Koch der nordkoreanischen Botschaft, der eines Abends mit geschwollener Wange in einem Berliner Hauseingang hockte, ihre Kollegin Tamara, die ein glühender Fan von Tamara »Tania« Bunke war, ihren Exfreund Kurt, mit dem sie turbulente Wochen in einer tunesischen Ferienanlage verbrachte, und viele andere mehr. Mit jeder Zigarette taucht Asta tiefer in ihre Vergangenheit ein - und mit jeder Episode variiert die Erzählerin ein höchst aktuelles und existenzielles Thema: das Helfen und seine Risiken.

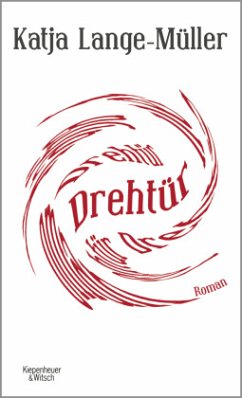

Katja Lange-Müller liefert mit diesem Roman einen weiteren Beweis ihrer großartigen Erzählkunst.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Asta ist nach 22 Jahren im Dienst internationaler Hilfsorganisationen am Münchner Flughafen gestrandet. Von den Kollegen weggemobbt aus der Krankenstation in Nicaragua, wo sie zuletzt tätig war, steht sie neben einer Drehtür und raucht.

Sie wollte eigentlich gar nicht zurück. Aber weil sich ihre Fehlleistungen häuften, bekam sie ein One-Way-Ticket geschenkt. Und nun weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Einigermaßen wohl fühlt sie sich nur, wenn sie gebraucht wird. Und wer könnte sie, die ausgemusterte Krankenschwester, jetzt noch brauchen? Während Asta über sich nachdenkt, beobachtet sie ihre Umgebung - und meint, Menschen wiederzuerkennen, denen sie im Laufe ihres Lebens begegnet ist: den Koch der nordkoreanischen Botschaft, der eines Abends mit geschwollener Wange in einem Berliner Hauseingang hockte, ihre Kollegin Tamara, die ein glühender Fan von Tamara »Tania« Bunke war, ihren Exfreund Kurt, mit dem sie turbulente Wochen in einer tunesischen Ferienanlage verbrachte, und viele andere mehr. Mit jeder Zigarette taucht Asta tiefer in ihre Vergangenheit ein - und mit jeder Episode variiert die Erzählerin ein höchst aktuelles und existenzielles Thema: das Helfen und seine Risiken.

Katja Lange-Müller liefert mit diesem Roman einen weiteren Beweis ihrer großartigen Erzählkunst.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Roman Bucheli hat selten kundiger vom Sterben erzählt bekommen als in Katja Lange-Müllers neuem Roman. Unspektakulär scheinen ihm zwar die Lebensbilder, die die sterbende Protagonistin, eine Krankenschwester, im Text rekapituliert, doch wie die Autorin erst episodisch, dann zunehmend das Anekdotische verdichtend mit trockenem Humor von diesem Dasein erzählt, findet Bucheli schließlich geschickt gemacht und im Effekt stimmig. Das Leben ist ein nie vollendetes Stückwerk, lernt er, Erfüllung kann es dennoch bieten.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Kaleidoskop kleiner Geschichten um einen Flughafeneingang: Katja Lange-Müllers Roman "Drehtür"

Tamara Bunke wollte die Revolution und das Abenteuer. Sie machte eine Schießausbildung in der DDR und stellte einen Antrag auf Entlassung aus der deutschen Staatsbürgerschaft. Weil ihre Familie in den dreißiger Jahren vor den Nationalsozialisten nach Argentinien geflohen und Tamara Bunke 1937 in Buenos Aires geboren worden war, hielt sie sich für hinreichend kampfgeeignet. In einem spektakulären Fluchtmanöver verließ sie im Corps des kubanischen Staatsballetts von Prag aus Europa und schloss sich als einzige weibliche Uniformträgerin Che Guevaras Guerrillatruppe in Bolivien an. 1967 kam sie bei einer Durchquerung des Río Grande ums Leben. In der DDR wurden daraufhin rund 200 Schulen und Kindergärten nach Tamara Bunke, Kampfname "Tania", benannt. Katja Lange-Müller, geschätzt für ihre Berliner Milieustudien der achtziger Jahre, hat einen Roman geschrieben, der alle Ingredienzien des bewegten Lebens der Autorin zwischen DDR-Dissidenz, zahlreichen beruflichen Neuanfängen und privaten Abenteuern enthält. Tamara Bunke ist eine Figur von vielen, die in diesem verkappten Erzählungsband einen kurzen und prägnanten Auftritt hat.

Dreh- und Angelpunkt ist eine Flughafendrehtür, durch die einige Erzählanlässe hindurchmarschieren. Auf Observation befindet sich die ehemalige Krankenschwester Asta Arnold. Wie der Leser erfährt, ist sie nach langjähriger Tätigkeit im Dienst einer internationalen Hilfsorganisation nach Hause geschickt worden. Sie habe ihre Arbeit nurmehr schluderig, ja fahrlässig erledigt, sei daraufhin gemobbt worden. Nun steht sie in München am Drehkreuz und beobachtet die Passanten, meint einige von ihnen wiederzuerkennen. Um den Transitbereich zwischen Wahrheit und Halluzination zu markieren, muss eine erzähltechnische Nebelmaschine angeworfen werden. Asta Arnold raucht Kette, dass einem blümerant wird. Zumal die Erzählerin offensichtlich länger nichts getrunken hat und ihrer Dehydrierung entgegengeht.

In dieser Stasis aus Rauch und Erinnerung befindet sich also die Hauptfigur eines Romans, der über die erratische Erinnerungsmaschine (Namen sind Schall und: Rauch!) der Erzählerin in Gang kommt. Katja Lange-Müller gelangt von einer Begebenheit aus dem Leben der geschassten Krankenschwester zur nächsten. Über sie selbst, ihr Schicksal, ihr Leben, ihren Niedergang erfahren wir nichts, und mit jeder weiteren Episode bekommt man den Eindruck, die Autorin habe die Figur des Romans "Drehtür" selbst als Drehtür angelegt: Alles Mögliche, darunter die irre Lebensgeschichte der Tamara Bunke, geht durch sie hindurch, ohne dass die Drehtür selbst davon aus den Angeln gehoben würde.

Der Reiz dieses schmalen Buchs sind somit eher die einzelnen Geschichten. Beispielsweise die abenteuerliche Lesereise der Gelegenheitsschriftstellerin Tamara Schröder (Stichwortgeberin für Tamara Bunke), die von einer indischen Frauenrechtlerin nach Kalkutta gelockt wird und dort mit der rührseligen Geschichte einer Flickschneiderin auf eine Gruppe schwer misshandelter Frauen trifft. Hier gelingt der Autorin eine bitterböse und wunderbar ambivalente Erzählung über die Abgründe der Entwicklungshilfe. Auch die schielende Ordensschwester Stella rührt einen aus verschiedenen Gründen zu Tränen: Als Fleißarbeit in einem Altenstift sammelt sie die Gebisse der schlummernden Senioren ein, um sie zu reinigen, dabei besitzerunspezifisch alles mit allem mischend. Auch gütige Ordensschwestern kennen bei solchen Torheiten keine Gnade und strafen die arme Stella mit eisigem Schweigemobbing.

Der Verlag schreibt, der Roman "Drehtür" verhandle das Thema Helfen und seine Risiken. Mit ein bisschen gutem Willen kann man das so sehen. Allerdings ist das Ganze eher schwach motiviert, denn einen inneren Zusammenhang oder eine dialektische Spannung will sich auch mit Helfersyndrom zwischen den Erzählungen nicht entfalten. So bleiben ein paar verplauderte Geschichtchen mit Sinn für menschliche Abgründe und gute Pointen. Eine temperamentvolle Nachbarin könnte sie einem auf dem Treppenabsatz zugeworfen haben. Tamara Bunke würde sie vielleicht dem Comandante am Lagerfeuer erzählt haben.

KATHARINA TEUTSCH

Katja Lange-Müller: "Drehtür". Roman.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016. 224 S., geb., 19,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

»Facettenreich schildert Lange-Müller in ihren Erzählungen die vielen Formen und Beweggründe des Helfens. Mal melancholisch-depressiv, dann wieder mit viel Humor, immer sehr einfühlsam und direkt.« Christiane Bracht Süddeutsche Zeitung 20171008