Nicht lieferbar

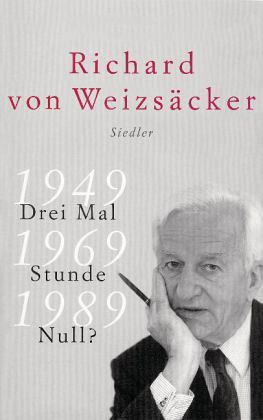

Drei Mal Stunde Null? 1949, 1969, 1989

Deutschlands europäische Zukunft

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

1949 entstanden aus dem Deutschen Reich zwei Republiken. Der tiefste Einschnitt in unserer Geschichte führte uns hart an eine Stunde Null. Für vier Jahrzehnte war die Teilung Deutschlands und Europas besiegelt. Der Autor schildert aus eigenen Begegnungen die führenden Persönlichkeiten. Eingehend untersucht er Kontinuitäten und neue Anfänge im politischen Personal, in der Verfassung und in den Institutionen von Staat und Gesellschaft und setzt sich mit dem Vorwurf des restaurativen Charakters auseinander.Mit 1969, dem ersten Jahr eines sozialdemokratischen Kanzlers, verbindet der Autor di...

1949 entstanden aus dem Deutschen Reich zwei Republiken. Der tiefste Einschnitt in unserer Geschichte führte uns hart an eine Stunde Null. Für vier Jahrzehnte war die Teilung Deutschlands und Europas besiegelt. Der Autor schildert aus eigenen Begegnungen die führenden Persönlichkeiten. Eingehend untersucht er Kontinuitäten und neue Anfänge im politischen Personal, in der Verfassung und in den Institutionen von Staat und Gesellschaft und setzt sich mit dem Vorwurf des restaurativen Charakters auseinander.Mit 1969, dem ersten Jahr eines sozialdemokratischen Kanzlers, verbindet der Autor die Frage nach einem Neubeginn im Inneren. Die neue Ostpolitik war eine zweite tiefe Zäsur der Nachkriegsgeschichte. Es ging um Entspannung zwischen Ost und West unter deutscher Anleitung. Richard von Weizsäcker gehörte zur verschwindenden Minderheit seiner Partei, der damaligen Opposition, die diesen Kurs nachhaltig unterstützte. Sein Herzensanliegen war von jeher die Aussöhnung mit Polen. 1989 kamder Kalte Krieg zu seinem Ende. Als erstes Staatsoberhaupt des geeinten Deutschland hat Richard von Weizsäcker diesen fundamentalen Neubeginn mitgestaltet. Erneut analysiert der Autor Kontinuität und neuen Anfang, Erfolge, Gefahren und Versäumnisse des Einigungsprozesses. Wo es ihm erforderlich schien, hat er Differenzen mit der damaligen Regierung unter Helmut Kohl nicht gescheut. Er bewertet die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die Arbeit der Institutionen unserer Verfassung, die Dominanz der politischen Parteien und die Leistungen und Fehlleistungen im Machtkampf der demokratischen Politiker. Das Ziel ist die Vollendung ganz Europas ohne das bisher alleinige Präfix »West«. So gibt er Antworten auf die dreifache Frage nach der Stunde Null und nach den Kontinuitäten in der geistigen und politischen deutschen Geschichte unserer Zeit.