Produktdetails

- Verlag: Steidl

- Seitenzahl: 79

- Erscheinungstermin: März 2007

- Deutsch

- Abmessung: 310mm x 245mm x 13mm

- Gewicht: 700g

- ISBN-13: 9783865214218

- ISBN-10: 3865214215

- Artikelnr.: 20947897

- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

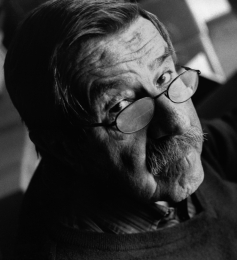

Das Treffen in Behlendorf: Günter Grass verarbeitet sein SS-Geständnis / Von Edo Reents

Günter Grass war Angehöriger der Waffen-SS. Was aus diesem Geständnis im vergangenen August folgte, ist bekannt. Der nun vorliegende Band mit Gedichten - man selber würde zögern, sie so zu nennen; eine knappe editorische Notiz weist sie als solche aus - ist ganz offensichtlich als Reaktion darauf entstanden, "im Sommer und Herbst 2006". Viel ist darin vom Wald die Rede, Grass malt dazu Bäume in allen Variationen und pfeift sich gewissermaßen sein Liedchen. Er hätte genauso gut "Hänschen klein" singen können, wie er es damals, im Wald, als der Russe kam, vor Angst getan haben will.

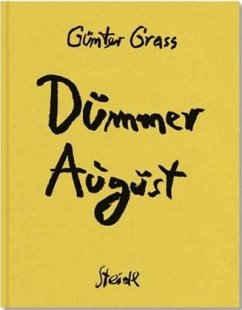

Am bestechendsten ist noch der Titel: "Dummer August". Das kann man entweder so verstehen, dass Grass sich hier selber anklagt; er war dumm genug, das bis dahin gut gehütete Geheimnis preiszugeben. Oder, auf den Monat bezogen, so: Dumm gelaufen, dieser August, der ja ganz anders geplant war. Dümmer nie als im August? Die Titelzeichnung zeigt ihn zirkusreif, auf dem Kopf ein spitzer Hut - womöglich gefertigt aus dem Zeitungsexemplar, mit dem alles anfing? Wieso musste dieser dumme August auch ausgerechnet im August beichten! Der Feind aller Verlogenheit, dem noch in dem in Behlendorf bei Lübeck geführten Interview das Unspießige des Nationalsozialismus gefiel ("Die damals propagierte Gesellschaft war durch eine Art von Spießigkeit geprägt, die es nicht einmal bei den Nazis gegeben hatte"), hätte wissen müssen, was bei einer Beichte dieses Kalibers herauskommt: "Schon komme ich mir komisch vor, gestellt vors Schnellgericht der Gerechten." Nur dem SS-Veteranen erschließt sich die Pointe: Schnellgerichte waren eine Spezialität der SS, insbesondere in jenen letzten Kriegsmonaten, in denen Grass ihr angehörte.

Beim Weiterlesen wird deutlich, dass Grass diese Gedichte ja nicht geschrieben hat, um über seine Erfahrungen bei der SS zu berichten. Bei allen Gedächtnislücken, die er ins Feld führt - eines hat er nicht vergessen: dass es in der Waffen-SS üblich war, jedem Angehörigen die Kennung seiner Blutgruppe in den Arm zu tätowieren. Bei ihm unterblieb das: "Das soll nun nachgeholt werden; die Helden von heute bestehen darauf." Verwechselt er seine Kritiker von heute mit seinen Vorgesetzten bei der SS? Das Bild ist auch sonst schief: Waren denn die, die ihn damals hätten tätowieren sollen, Helden? "Aber ich halte nicht hin; bin schon gezeichnet für jeden, der lesen will." Er braucht auch gar nicht hinzuhalten, für die Kennzeichnung hat er mit seinem (offenbar nun doch unfreiwilligen?) Geständnis schon selbst gesorgt.

Wie kam es überhaupt dazu? Grass, bald achtzig, gibt sich harmlos und geriet einfach, "weil leicht zu verführen, ins Erzählen". Leider stimmt nicht alles, was er erzählt. Im Interview hatte er noch gesagt: "Mein Schweigen über all die Jahre zählt zu den Gründen, warum ich dieses Buch geschrieben habe." Später ließ er keine Gelegenheit aus, die SS-Sache zur Kleinigkeit herunterzureden, die sein Erinnerungsbuch nicht überschatten dürfe. Im Gedicht "Was bleibt" - eine Anspielung auf Christa Wolf, der Grass seinen Gedichtband gewidmet hat - liest sich das nun so: "Dann aber schnitt ein Jemand, geschickt im Gewerbe der Niedertracht, einen Satz aus dem weitläufigen Gefüge und stellte ihn aufs Podest, gezimmert aus Lügen." Wo gehört die sechzig Jahre lang verschwiegene Nachricht "Ich war in der Waffen-SS" hin, wenn nicht aufs Podest?

Wie Gespräche mit Grassens Generationsgenossen ergaben, können sich die meisten unter ihnen noch genau an Einzelheiten der letzten Kriegsmonate erinnern - Erich Loest, Walter Kempowski und andere. Nur für Grass ist das alles nicht mehr erinnerlich und datierbar. Die Zwiebelmetapher, die ihm bei seiner Verschleierungstaktik behilflich sein sollte, dürfte nun aber ausgedient haben angesichts so erwartbarer wie plumper Gedichte wie "Am Pranger". Dem Leser tränen ja die Augen! Nur der Autor hat klare Sicht: "Seht, nun steht er gehäutet da, rufen jetzt viele, die nicht die Zwiebel zur Hand nehmen wollen, weil sie befürchten, etwas, nein, schlimmer, nichts zu finden, das sie kenntlich werden ließe." Wer sich so viel darauf zugutehält, sich selbst zu häuten, muss sich nicht wundern, wenn seine Blöße allgemein ins Auge fällt.

Statt froh zu sein, dass selbst seine Kritiker ihm die SS-Mitgliedschaft als solche ja nachgesehen haben und nur das lange Beschweigen bemängelten, gab er von Anfang an den Begriffsstutzigen, der jeden Kommentar als hysterisches Scharfrichtertum las. Diese wehleidige Selbstgerechtigkeit atmet den Geist von Leuten wie Frank Thiess, der sich nach 1945 herausreden wollte. An Metaphern wie "Zecken", die den autoritär-herablassenden Charakter verraten, mangelt es dabei nicht.

Was hat Grass, der alles besser wusste, eigentlich erwartet? Er hatte, wie es im Zwiebelbuch heißt, "Ausreden genug. Und doch habe ich mich über Jahrzehnte hinweg geweigert, mir das Wort und den Doppelbuchstaben einzugestehen." Dieser Satz ändert nichts daran, dass er mit seiner Selbsterforschung in all den Jahren nicht weit gekommen ist. Anders ist es nicht zu erklären, dass er, der meinte, sich nur für andere schämen zu müssen, bis heute einen großen Bogen macht um das angeblich "vernutzte Wort Scham", als wäre dies eine rein sprachkritische Angelegenheit. Grass verwechselt Ursache mit Wirkung: "Neben allem, was mich kenntlich macht, hängt mir nun Makel an, deutlich genug für Leute mit makellos weisendem Finger." Es gibt, und Grass weiß das auch, diese Makellosen nicht; er aber will nicht begreifen, dass ihm dieser Makel nicht erst seit dem Geständnis anhängt, sondern schon seit seinem Eintritt in die SS.

Er ist "verletzt, jadoch, verletzt". Grass merkt einfach nicht, dass es, wenn schon von Gefühlen die Rede sein soll - er hatte ja sechzig Jahre Zeit, mit den seinen ins Reine zu kommen -, auch um die Empfindungen derer geht, denen schon die Bezeichnung "SS" Todesangst einjagt, beispielsweise dem polnisch-jüdischstämmigen Schriftsteller Louis Begley, der sich in dieser Zeitung entsprechend zu Wort gemeldet hat. Es ist nicht zu begreifen, dass Günter Grass dies in Zeiten, die nach einer Entschuldigung für alles und jedes verlangen, so völlig aus den Augen verlieren konnte und bis heute kein Wort des Bedauerns über die Lippen gebracht hat für den Schrecken, den die SS-Erinnerung bei manchem Überlebenden ausgelöst haben muss. So sind denn auch die Gedichte weniger ein Angriff auf die Presse als vielmehr auf Menschen wie Louis Begley - ein Angriff, der auf Grund dieses Mangels an Einfühlung geradezu erschütternd ist.

Aber das alles scheint für Grass, der über die "literaturkundigen Kommentatoren" und die "Schnellschreiber" höhnt, ohnehin nur eine literarische Angelegenheit zu sein, für die er bloß die richtige Form habe finden müssen. Dabei hätte ein einfaches "Ich auch", als Antwort auf Franz Schönhubers "Ich war dabei", vollkommen genügt. Grass zieht andere Vergleiche vor und raunt im "Zeitvergleich" von den Karlsbader Beschlüssen, die Metternich nach dem Mord an August von Kotzebue 1819 durchgesetzt hatte und die auf eine erhebliche Beschneidung der Universitäts- sowie der eben erst gewonnenen Pressefreiheit hinausliefen. An den Universitäten ermöglichten sie die Absetzung unliebsamer Geister "ohne gerichtlichen Spruch", also im Schnellgerichtsverfahren; in der Presse wurde praktisch für das gesamte Buch- und Zeitschriftenwesen eine Vor- und Nachzensur eingeführt.

Was meint Grass also mit der Bemerkung, diese Beschlüsse seien "auf medial neuesten Stand gebracht"? Die Klage über angebliche Auswüchse der Pressefreiheit gehört zum Standardrepertoire des öffentlich Bloßgestellten, der natürlich nicht zugeben darf, dass er eine Beschneidung dieser Freiheiten je nach Berichtslage für wünschenswert hielte. So ist die Anspielung auf die Karlsbader Beschlüsse doppelt ungereimt, wenn in ihr zum einen die Pressefreiheit anklingt, zum andern aber auch so etwas wie Gesinnungsterror. Grass weiß offenbar nicht, was er überhaupt sagen will, und zieht sich auf jene zornige Autorität zurück, welche Metternichs Gegner zugunsten der Meinungsfreiheit hatten bekämpfen wollen.

Medial auf den neuesten Stand gebracht also: Zu medialen Standards gehört es, dass man dem Interviewten das Interview zur Genehmigung vorlegt. Grass hatte seines genehmigt, er hatte das Recht auf Vor- und Nachzensur und wittert, populistisch den mundtot Gemachten spielend, trotzdem hinter jeder Kritik die Demagogie: "Deshalb sage ich es jetzt schon, wo - in Frankfurt am Main - das Niederträchtige als das Mächtige Hochgewinn zieht und trocknen Kot wirbelt, verzichte sonst aber - bei aller Not - auf überlieferte Reime."

Nicht nur in der Goethestadt wird man es kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass Grass hier das Gegenteil dessen bemüht, was aus ihm spricht - "Wanderers Gemütsruhe". Im gleichnamigen Goethe-Gedicht heißt es: "Übers Niederträchtige / Niemand sich beklage; / Es ist das Mächtige, / Was man dir auch sage. // In dem Schlechten waltet es / Sich zu Hochgewinne, / Und mit Rechtem schaltet es / Ganz nach seinem Sinne." Grass hat keinen Divan, auf dem er es sich's bequem machen könnte; aber auch aus anderen Gründen ist der Goethe-Vergleich abwegig.

Lassen wir's gut sein, Grass ist doch nicht mehr beizukommen: "So mach ich mich stark / gegen den Andrang kommender Tage. / Mag doch das gleichgesinnte Pack / mir seine Ekelpakete / druckfrisch frei Haus liefern; / ich verweigere die Annahme." Grass hätte seines auch besser für sich behalten. "Makel verpflichtet", meint er. Er weiß bloß nicht, wozu.

Günter Grass: "Dummer August". Gedichte, Lithographien, Zeichnungen. Steidl Verlag, Göttingen 2007. 80 S., geb., 25 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

In "Dummer August" macht Günter Grass all seinem Frust Luft, der sich nach seinem Geständnis, Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein, und den darauffolgenden entsetzten Reaktionen bei ihm angestaut hat. Arno Widmann ist sichtlich irritiert über die Vorwürfe, die Grass hier erhebt, und stellt klar, dass niemand, und schon gar nicht "aus dem Gewerbe der Niedertracht" ihn "aufs Podest, gezimmert aus Lügen" gestellt hat. Günter Grass sei ganz allein in der Waffen-SS gewesen, habe ganz allein erst darüber geschwiegen und sich schließlich entschlossen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Schlimm genug, stöhnt Arno Widmann daher, dass Grass, der Täter, ein Opfer sein will. Noch schlimmer ist für den Rezensenten aber, dass Grass dies in solch ungeheuer schlechten Gedichten tut. Wenn er doch wenigsten all seiner "Aggression, seiner Wut und seinem Hass" freien Lauf gelassen hätte! Doch statt dessen bremst er sich selbst im Sinne der politischen Korrektheit. So zeigt sich hier, seufzt Widmann, allein das kraftlose "Selbstmitleid einer beleidigten Leberwurst".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH