Töten, ohne Hand anzulegen: Nach Motiven eines authentischen Falles erzählt Michael Kumpfmüller von einer ungeheuerlichen Tat.

In der Hitze des Hochsommers, als selbst die Grünflächen in ihrer Wohnsiedlung versteppen, versucht eine junge Frau, aus ihrem Leben zu fliehen. Sie packt einen Rucksack und macht sich davon. Zurück bleiben ihre beiden kleinen Kinder und ein paar Päckchen Saft. Die Frau will nicht lange fortbleiben, und obwohl sie nicht weit kommt, findet sie nicht mehr zurück.

In seinem zweiten Roman lässt sich Michael Kumpfmüller auf ein Thema ein, vor dem sich die Gesellschaft mit Abscheu und Dämonisierung schützt: eine Mutter, die tötet. Die Frage nach dem Naheliegenden leitet die Erzählung: Was, um alles in der Welt, treibt diese Frau, während in ihrer Wohnung das Entsetzliche geschieht? Mit kühlem, niemals anklagendem Blick begleitet Michael Kumpfmüller seine Figur dreizehn schwere Tage lang. In einer klaren, protokollartigen Sprache beschreibt er ihre ziellosen Wege, ihre ruppigen Liebschaften und ihre Einkaufstouren, die sie auch in Spielwarenabteilungen zu den Kuscheltieren führen. Und wie an unsichtbaren Fäden zieht es sie immer wieder in die Nähe ihrer Wohnung. Tag für Tag setzt sie neu an, doch sie ist zu schwach, um heimzukehren. Schichtweise wird ihr mörderisches Versagen freigelegt, und wir ahnen voller Unbehagen, dass es mit Schwäche und Angst viel mehr zu tun hat als mit seelischen Defekten. Michael Kumpfmüller beweist mit diesem Buch, wozu die Literatur im besten Fall im Stande ist - Erkenntnis zu schaffen abseits von schieren Fakten und Psychologie.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

In der Hitze des Hochsommers, als selbst die Grünflächen in ihrer Wohnsiedlung versteppen, versucht eine junge Frau, aus ihrem Leben zu fliehen. Sie packt einen Rucksack und macht sich davon. Zurück bleiben ihre beiden kleinen Kinder und ein paar Päckchen Saft. Die Frau will nicht lange fortbleiben, und obwohl sie nicht weit kommt, findet sie nicht mehr zurück.

In seinem zweiten Roman lässt sich Michael Kumpfmüller auf ein Thema ein, vor dem sich die Gesellschaft mit Abscheu und Dämonisierung schützt: eine Mutter, die tötet. Die Frage nach dem Naheliegenden leitet die Erzählung: Was, um alles in der Welt, treibt diese Frau, während in ihrer Wohnung das Entsetzliche geschieht? Mit kühlem, niemals anklagendem Blick begleitet Michael Kumpfmüller seine Figur dreizehn schwere Tage lang. In einer klaren, protokollartigen Sprache beschreibt er ihre ziellosen Wege, ihre ruppigen Liebschaften und ihre Einkaufstouren, die sie auch in Spielwarenabteilungen zu den Kuscheltieren führen. Und wie an unsichtbaren Fäden zieht es sie immer wieder in die Nähe ihrer Wohnung. Tag für Tag setzt sie neu an, doch sie ist zu schwach, um heimzukehren. Schichtweise wird ihr mörderisches Versagen freigelegt, und wir ahnen voller Unbehagen, dass es mit Schwäche und Angst viel mehr zu tun hat als mit seelischen Defekten. Michael Kumpfmüller beweist mit diesem Buch, wozu die Literatur im besten Fall im Stande ist - Erkenntnis zu schaffen abseits von schieren Fakten und Psychologie.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die Kindsmörderin und ihr Nagellack: Michael Kumpfmüllers zweiter Roman folgt einer wahren Geschichte / Von Hermann Kurzke

Durst" ist spannend, aber extrem trostlos. Die Spannung wird auf einfache Weise erzeugt. Eine ausgebrannte junge Frau sperrt ihre zwei Jungen, einen Drei- und einen Vierjährigen, im Kinderzimmer ein, mit ein paar Tetrapaks und diversen eingeschweißten Würsten, wirft den Zimmerschlüssel weg und verläßt ihre Wohnung. Sie streunt herum, verbringt ihre Nächte bei einem widerlichen Liebhaber oder sonst irgendwo, zehn sinnlose Tage werden quälend genau geschildert, man folgt ihren Wegen, getrieben von der erst ganz am Schluß beantworteten Frage, ob jemand die Kinder retten wird.

Die Trostlosigkeit wird erzeugt durch die Abwesenheit von allem, was das Leben liebenswert macht. Es gibt hier kein gelungenes Gespräch, kein Verstehen, keine Freundschaft, nicht Vater noch Mutter, die helfen könnten. Natur, Kunst, Politik, Religion und Philosophie haben ausgesungen, sie sind nicht einmal mehr eine Erwähnung wert. Was früher einmal Liebe hieß, kommt nur noch vor in Gestalt verbissener Sexroutinen. Shoppen, Trinken, Fernsehen - alles geschieht aus Verzweiflung, alles ist Ersatz für einen Mangel, für den es keine Worte mehr gibt.

Die Frau läuft vor sich fort, aber sie hat kein Ziel, weiß nicht, was sie will, weiß nicht, wohin, weiß nicht, was sie ist. Sie fühlt sich einmal als pummeliges Kind, ein anderes Mal verbraucht und nuttig. Sie lebt nicht, sondern sie wird gelebt, im Kreis herum gejagt, von Ansprüchen wie schlank sein, reich sein, stets heiß sein, stets mit neuestem Fummel ausgestattet sein, die ausgebufftesten Sextechniken mit ihren Freundinnen cool erörtern können. Sie flieht, aber das Leben geht unbeeindruckt weiter. Das ist das Schlimme.

Immer mehr tritt sie neben sich, erlebt sich selbst wie in einem Film, wird sich unverständlich. Ihr Körper erscheint ihr als ein bis an den Rand gefülltes Gefäß mit fremden zuckenden Teilen. Während sie verhaftet wird, offenbar wegen Kindstötung, bemalt sie sich die Fußnägel, als ginge sie das alles gar nichts an. Sie verwendet ein dunkles, träumerisches Blau, golden gesprenkelt, sie sieht auf dem blauen Grund Millionen funkelnde Sterne. Sie merkt nicht, was sie getan hat. Sie hatte doch nur um die Ecke schauen wollen, ob da ein anderes Leben ist und ob es sich lohnt. Es lohnt sich offenbar nicht, aber probiert muß man es doch haben.

Kumpfmüller präsentiert das hautnah, lakonisch und mit klinischer Präzision, ohne je ein Pro oder Contra zu äußern. Er spielt mit den tiefsten Ängsten unserer Gesellschaft: daß da vielleicht gar nichts ist, wo die Zielfahnen aufgesteckt sind, daß es vielleicht gar keinen Ausgang aus dieser Ordnung gibt, daß sie vielleicht ein lackiertes Gefängnis ist. Man kann einwenden, alles sei doch gar nicht so schlimm, kann die Versuchsanordnung als allzu hermetisch kritisieren, aber der Roman trifft unstreitig auch etwas Wahres und Grundsätzliches. Eine kraftlose Ausbruchssehnsucht rumort in den Eingeweiden unseres alternden Systems. Fluchtversuche müssen immer kläglich enden, weil diese Gesellschaft jede in ihr mögliche Alternative höhnisch eingemeindet hat. Keiner entkommt. Immer wenn der verzweifelte Hase atemlos eintrifft, ruft der Konformitätsigel: Bin schon da!

"Hampels Fluchten" ließ sich noch als Roman des kleinen Mannes im geteilten Deutschland lesen. "Durst" ist kein Zeitroman mehr. Obgleich uns beiläufig der Juni 1999 als Handlungsdatum mitgeteilt wird, geht es hier nicht um Zeit- oder Sozialkritik, sondern um die Conditio humana überhaupt. Um der Geschichte diesen grundsätzlichen Rang zu verleihen, waren einige Manipulationen gegenüber der Wirklichkeit erforderlich. Denn der Roman geht auf einen tatsächlichen Vorfall zurück: Die dreiundzwanzigjährige Floristin Daniela J. aus Frankfurt/Oder, vier Kinder von vier Männern, hatte 1999 ihre beiden kleinen Söhne mit etwas Orangensaft und ein paar Milchschnitten allein gelassen und war zu ihrem Freund gezogen, während die Kinder qualvoll verdursteten.

Kumpfmüller entfernt aus der Geschichte wichtige Rahmenbedingungen: Name, Beruf, Ort. Daniela J. ist nur noch "die Frau" - daß wir irgendwann beiläufig erfahren, sie heiße Conny, ist nebensächlich. Wovon sie lebt, wird nicht gesagt - während des Geschehens scheint sie Urlaub zu haben. Alles lokale Kolorit wird entfernt, die seelenlose Vorstadt könnte in ganz Mitteleuropa liegen. Aus einem extremen Sonderfall mit spezifischen Bedingungen wird so etwas düster Allgemeines. Die Generalisierung des Einzelfalls hat eine Pathologisierung der Gesamtgesellschaft zur Folge. Kumpfmüller hat bewußt alle Erklärungsauswege verstopft, die etwa die Überforderung einer jungen Mutter oder die Plattenbau-Tristesse der ehemaligen DDR oder Armut und Arbeitslosigkeit als Ursache geltend machen wollten. Er erklärt nichts und rückt das Geschehen so in eine fast mythische Unerreichbarkeit. Das Potential, Kinder verdursten zu lassen, bloß weil sie lästig sind, muß so als allen Menschen innewohnend erscheinen. Die dissozialen, infantilen und egozentrischen Züge, die der Gerichtsgutachter im Mordprozeß gegen Daniela J. feststellte, sind ubiquitär - jedenfalls wenn man sich dem Sog dieser Prosa überläßt.

Im Dienst der Generalisierung steht auch die eigentümlich stilisierte, wie eingeebnete Sprache. Jede individuelle, soziale oder dialektale Färbung wird vermieden. Der Erzähler spricht, als säße er zwar im Kopf der Frau, aber neben ihrem Ich. Er redet aus ihrem Innenraum heraus, aber als emotional unbeteiligter Protokollant ihres Bewußtseinsstroms, nicht aus ihrer Mitte, nicht im inneren Monolog. So entsteht ein geschliffenes Beobachter-Idiom, an dessen gepflegte Brüstung das wortlos bleibende Grauen brandet. Diese Sprache, die nicht die Sprache der Frau ist, trägt zur Verfremdung und Verunheimlichung der Vorgänge entscheidend bei. Die animalische Naivität der Mörderin bleibt so sprachlos wie die verdurstenden Kinder.

Ein ausphantasierter Zeitungsartikel nur? Ja, und doch echte Literatur, erregend und beklemmend, gekonnt und erschütternd, tragisch und unterhaltend. Im Verhältnis zu "Hampels Fluchten" ist "Durst" nur eine Novelle oder eine Etüde, auf jeden Fall aber ein Beweis für das Können dieses Autors. Man darf neugierig sein, was er als nächstes machen wird.

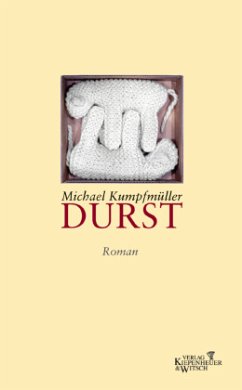

Michael Kumpfmüller: "Durst". Roman. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2003. 207 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Echte Literatur, bewegend und beklemmend", aber auch unterhaltend, jubelt Rezensent Hermann Kurzke über diese Novelle, deren Thema die wirkliche Geschichte einer jungen Mutter ist, die ihre beiden kleinen Söhne verdursten ließ. Zehn schreckliche Tage beschreibt Kumpfmüller "quälend genau", so der Rezensent, der den Schilderungen von der Frage getrieben folgt, ob denn jemand am Ende die Kinder retten wird. Um diesen tatsächlich geschehenen Einzelfall in eine Pathologie der Gesamtgesellschaft münden zu lassen, habe der Autor bewusst alle "Erklärungsauswege" verstopft und das Geschehen in eine fast mythische Unerreichbarkeit entrückt. Keine Zeit- oder Sozialkritik: die "egozentrischen Züge", die der Gerichtsgutachter später beim Prozess der Mörderin zuschreibe, seien "ubiquitär", jedenfalls wenn man sich dieser Prosa überlasse und ihrer "eigentümlich stilisierten" Sprache.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"In Michael Kumpfmüller haben wir unseren Erzähler gefunden." Frank Schirrmacher in der FAZ über "Hampels Fluchten"

»Atemlose, empathische Prosa [...]. Ein zutiefst menschliches Buch.« Oliver Pfohlmann taz