Nicht lieferbar

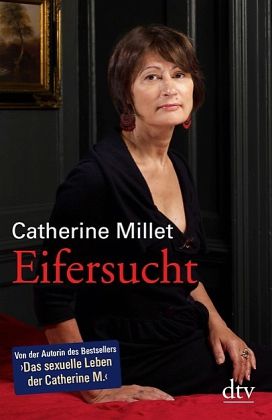

Eifersucht

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Sie findet einen Briefumschlag auf dem Schreibtisch ihres Mannes und darin ein eindeutiges Foto einer nackten Schwangeren. Ihr Leben ändert sich schlagartig. Sie erlebt etwas, von dem sie dachte, es könne nur die anderen betreffen. Ihre Eifersucht wird umso qualvoller, je mehr sie in Erfahrung bringt, und schließlich stürzt sie in eine tiefe Krise, deren einziger Ausweg die Erkundung des eigenen Ich wird. Die minutiöse Darstellung des Seelenlebens einer betrogenen Frau und zugleich eine zutiefst bewegende Liebesgeschichte.