Nicht lieferbar

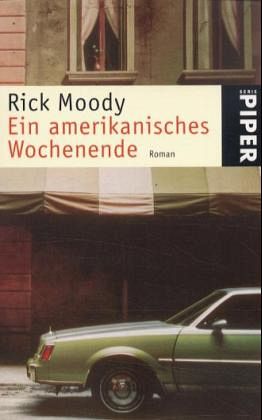

Ein amerikanisches Wochenende

Roman. Aus d. Amerikan. v. Nikolaus Stingl

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Nach langen Jahren ist Hex Raitliffe wieder nach Hause zurückgekehrt. Dort lebt nur noch seine Mutter; sein Vater ist schon längst tot, sein Stiefvater hat sich aus dem Staub gemacht. Die späte Wiederbegegnung mit seiner Mutter und seinem früheren Zuhause läßt in Hex Erinnerungen aufsteigen - seine Kindheit und Jugend, sein von außen gesehen ganz "normales" Leben in der Vorstadt ziehen noch einmal vorüber. Rick Moody gelingt es auf meisterhafte und einfühlsame Weise, den Kampf seiner Protagonisten zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Erinnerung und Verdrängung zu schildern und ein...

Nach langen Jahren ist Hex Raitliffe wieder nach Hause zurückgekehrt. Dort lebt nur noch seine Mutter; sein Vater ist schon längst tot, sein Stiefvater hat sich aus dem Staub gemacht. Die späte Wiederbegegnung mit seiner Mutter und seinem früheren Zuhause läßt in Hex Erinnerungen aufsteigen - seine Kindheit und Jugend, sein von außen gesehen ganz "normales" Leben in der Vorstadt ziehen noch einmal vorüber. Rick Moody gelingt es auf meisterhafte und einfühlsame Weise, den Kampf seiner Protagonisten zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Erinnerung und Verdrängung zu schildern und ein gleichzeitig lakonisches und melancholisches Bild unserer Gegenwart zu entwickeln. Und so entsteht vor den Augen des Lesers ein Bild, das mit ironischer Distanz und subtilem Witz die amerikanischste aller Institutionen, die Familie, vorführt.