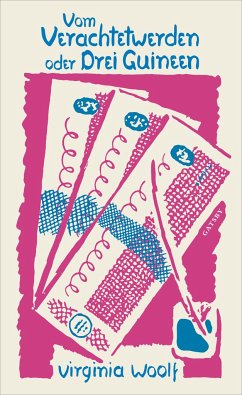

Ein eigenes Zimmer / Drei Guineen

Zwei Essays

Herausgegeben von Reichert, Klaus; Übersetzung: Zerning, Heidi; Walitzek, Brigitte

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

25,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In neuer, dem Ton des Originals so genau wie möglich folgender Übersetzung erscheint im Rahmen unserer Werkausgabe der berühmte Essay "Ein eigenes Zimmer", mit dem Virginia Woolf zur Symbolfigur der Frauenbewegung wurde. Talent fehlt den Frauen nicht, aber die Möglichkeit es einzusetzen. Und was sie dazu brauchen, müssen sie sich energisch selbst verschaffen: finanzielle, vor allem aber intellektuelle Unabhängigkeit, symbolisiert durch "Ein eigenes Zimmer". 1938 erklärt Virginia Woolf in ihrem Essay "Drei Guineen", das Wort "Feministin" solle in einem feierlichen Akt verbrannt werden, d...

In neuer, dem Ton des Originals so genau wie möglich folgender Übersetzung erscheint im Rahmen unserer Werkausgabe der berühmte Essay "Ein eigenes Zimmer", mit dem Virginia Woolf zur Symbolfigur der Frauenbewegung wurde. Talent fehlt den Frauen nicht, aber die Möglichkeit es einzusetzen. Und was sie dazu brauchen, müssen sie sich energisch selbst verschaffen: finanzielle, vor allem aber intellektuelle Unabhängigkeit, symbolisiert durch "Ein eigenes Zimmer". 1938 erklärt Virginia Woolf in ihrem Essay "Drei Guineen", das Wort "Feministin" solle in einem feierlichen Akt verbrannt werden, denn es sei "überholt, tot, verkommen". Frauen und Männer müssten nun gemeinsam für dieselbe Sache arbeiten. Mit den drei wertvollen Münzen unterstützt sie Initiativen zugunsten der drei Grundvoraussetzungen, die Frauen brauchen, um sich eigenständig äussern zu können: gründliche Bildung, wirtschaftliche Unabhängigkeit durch einen Beruf und intellektuelle Freiheit. Die beiden zentralen Texte Virginia Woolfs zum politischen und literarischen Feminismus.