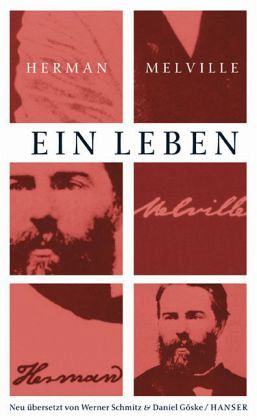

Ein Leben

Briefe und Tagebücher

Herausgegeben von Göske, Daniel

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

29,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

15 °P sammeln!

Herman Melville, einer der berühmtesten Autoren der Weltliteratur, war zu Lebzeiten ein Außenseiter, gescheitert als Schriftsteller und Mensch. Sein Leben auf Handelsschiffen und Walfängern inspirierte ihn zu seinen ersten erfolgreichen Romanen. Doch sein größtes Werk, "Moby Dick", blieb erfolglos. "Ein Leben" zeigt in Briefen, Tagebüchern und Aufzeichnungen den Menschen Melville. Durch lebensgeschichtliche Erläuterungen ergänzt, entsteht die Chronik eines aufregenden und bis heute weitgehend unbekannten Schriftstellerlebens.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.