Nicht lieferbar

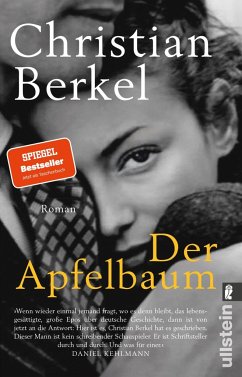

Christian Baron

Gebundenes Buch

Ein Mann seiner Klasse

Eine Geschichte vom Leben und Sterben, vom Nacheifern und Abnabeln, vom Verdammen und Verzeihen

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

»Mochte mein Vater auch manchmal unser letztes Geld in irgendeiner Spelunke versoffen, mochte er auch mehrmals meine Mutter blutig geprügelt haben: Ich wollte immer, dass er bleibt. Aber anders.«Kaiserslautern in den neunziger Jahren: Christian Baron erzählt die Geschichte seiner Kindheit, seines prügelnden Vaters und seiner depressiven Mutter. Er beschreibt, was es bedeutet, in diesem reichen Land in Armut aufzuwachsen. Wie es sich anfühlt, als kleiner Junge männliche Gewalt zu erfahren. Was es heißt, als Jugendlicher zum Klassenflüchtling zu werden. Was von all den Erinnerungen blei...

»Mochte mein Vater auch manchmal unser letztes Geld in irgendeiner Spelunke versoffen, mochte er auch mehrmals meine Mutter blutig geprügelt haben: Ich wollte immer, dass er bleibt. Aber anders.«

Kaiserslautern in den neunziger Jahren: Christian Baron erzählt die Geschichte seiner Kindheit, seines prügelnden Vaters und seiner depressiven Mutter. Er beschreibt, was es bedeutet, in diesem reichen Land in Armut aufzuwachsen. Wie es sich anfühlt, als kleiner Junge männliche Gewalt zu erfahren. Was es heißt, als Jugendlicher zum Klassenflüchtling zu werden. Was von all den Erinnerungen bleibt. Und wie es ihm gelang, seinen eigenen Weg zu finden.

Mit großer erzählerischer Kraft und Intensität zeigt Christian Baron Menschen in sozialer Schieflage und Perspektivlosigkeit. Ihre Lebensrealität findet in der Politik, in den Medien und in der Literatur kaum Gehör. Ein Mann seiner Klasse erklärt nichts und offenbart doch so vieles von dem, was in unserer Gesellschaft im Argen liegt. Christian Baron zu lesen ist schockierend, bereichernd und wichtig.

Kaiserslautern in den neunziger Jahren: Christian Baron erzählt die Geschichte seiner Kindheit, seines prügelnden Vaters und seiner depressiven Mutter. Er beschreibt, was es bedeutet, in diesem reichen Land in Armut aufzuwachsen. Wie es sich anfühlt, als kleiner Junge männliche Gewalt zu erfahren. Was es heißt, als Jugendlicher zum Klassenflüchtling zu werden. Was von all den Erinnerungen bleibt. Und wie es ihm gelang, seinen eigenen Weg zu finden.

Mit großer erzählerischer Kraft und Intensität zeigt Christian Baron Menschen in sozialer Schieflage und Perspektivlosigkeit. Ihre Lebensrealität findet in der Politik, in den Medien und in der Literatur kaum Gehör. Ein Mann seiner Klasse erklärt nichts und offenbart doch so vieles von dem, was in unserer Gesellschaft im Argen liegt. Christian Baron zu lesen ist schockierend, bereichernd und wichtig.

Christian Baron, geboren 1985 in Kaiserslautern, lebt als freier Autor in Berlin. Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik in Trier arbeitete er mehrere Jahre als Zeitungsredakteur. 2020 erschien bei Claassen sein literarisches Debüt Ein Mann seiner Klasse , wofür er den Klaus-Michael-Kühne-Preis und den Literaturpreis 'Aufstieg durch Bildung' der noon-Foundation erhielt. Die von ihm zusammen mit Maria Barankow herausgegebene Anthologie Klasse und Kampf erschien 2021 bei Claassen.

Produktdetails

- Verlag: Claassen Verlag

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 288

- Erscheinungstermin: Februar 2020

- Deutsch

- Abmessung: 195mm x 118mm x 30mm

- Gewicht: 348g

- ISBN-13: 9783546100007

- ISBN-10: 354610000X

- Artikelnr.: 58013997

Herstellerkennzeichnung

Claassen Verlag

Friedrichstr. 126

10117 Berlin

www.claassen-verlag.de

+49 (030) 23456-300

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Rezensent Ijoma Mangold verortet Christian Barons autobiografischen Roman im Kontext der Bücher von Didier Eribon. Berührend findet er die Schilderung einer kaputten Familie aus Kaiserslautern, die unter Armut und dem Alkoholismus des Vaters leidet, weil sie den Schmerz der Kinder transportiert, die den Vater nicht so lieben konnten, sie es wollten. Doch so reizvoll der Stoff für Mangold, so problematisch findet er die Klassifizierung des Vaters und den Versuch des Autors, einen "übergeordneten systemischen Zusammenhang" für das Unglück der Familie verantwortlich zu machen. Darüber hinaus erscheint dem Rezensenten die ausgestellte Sprachlosigkeit des geschilderten Milieus als ästhetische Entscheidung zwar nachvollziehbar, beim Leser jedoch bleibt laut Mangold der Wunsch zu erfahren, was in den Köpfen der Figuren vorgeht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Eines der besten literarischen Debüts dieser Saison. Überraschend, überzeugend, überwältigend." Julia Encke Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20200301

Kann man dem scheinbar unvermeidlichen Schicksal ein Schnippchen schlagen und sich auf einen anderen Weg machen als den, der vorgezeichnet scheint? Christian Baron berichtet von seiner Kindheit in Kaiserslautern, wo er mit seinem älteren Bruder und den beiden jüngeren Schwestern aufwuchs. …

Mehr

Kann man dem scheinbar unvermeidlichen Schicksal ein Schnippchen schlagen und sich auf einen anderen Weg machen als den, der vorgezeichnet scheint? Christian Baron berichtet von seiner Kindheit in Kaiserslautern, wo er mit seinem älteren Bruder und den beiden jüngeren Schwestern aufwuchs. Sie wohnten nicht im allerschlechtesten Stadtteil, zumindest die Adresse verriet nicht, was die Kinder zu Hause erlebten. Der Vater war entweder besoffenen oder gerade dabei, die Mutter zu prügeln, die dann auch früh schon an Krebs verstarb. Mit dem Einkommen als Möbelpacker waren die sechs Mäuler kaum zu stopfen und schon gar nicht, wenn sein Vater gerade mal wieder rausgeflogen war, weil seine Diebstähle aufgeflogen waren. Der Mann vom Jugendamt, der das Sorgerecht nach dem Tod der Mutter und dem Verschwinden des Vaters innehatte, war sich jedenfalls sicher: aus diesen Kindern kann nichts anderes werden als eine weitere Generation asoziale Sozialhilfeempfänger.

„Andere hätten ihre ganze Kindheit über gehofft, er würde verschwinden, dieser trinkende und prügelnde Vater. In meinem Fall war es anders. Mochte er auch gesoffen und geprügelt haben, ich wollte immer, dass er bleibt.“

Christian Baron verdeutlicht in seinem Bericht die Absurdität, die von Außenstehenden nur schwer zu begreifen ist. Obwohl von dem Vater nur wenig Positives kam – das Einkommen hat er in die Kneipe getragen, die Mutter schlug er wegen Nichtigkeiten, die Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern war wohldosiert und überschaubar – war er doch der Vater, das Vorbild, an dem sich gerade die beiden Jungs stark orientierten. Sie wollten werden wie er, ein starker Möbelpacker, der sich bei den Kneipenschlägereien durchsetzen und den Rang unter Seinesgleichen behaupten konnte. Und gleichzeitig regierte immer auch die Angst vor seinem Jähzorn, seiner unkontrollierten Gewalt, die sich an der Familie entlud.

Zwar hat er dem Vater auf dem Sterbebett die Absolution verweigert, mit einem gewissen Abstand jedoch kann er ihn nun mit anderen Augen betrachten und ihn als das sehen, was er war: ein Mann seiner Klasse, der nicht nur nicht aus seiner Haut konnte, sondern schlichtweg das weitergelebt hat, was auch er schon als üblichen Lebenswandel vorgelebt bekam. Die Mutter hätte die Chance gehabt, dem Milieu, in das sie geboren wurde, zu entkommen. Eine zu frühe Schwangerschaft und jugendliche Liebesschwüre haben diese jedoch rasch zunichtegemacht.

Trotz all der Widrigkeiten gelingt dem Jungen der soziale und Bildungsaufstieg. Abitur an der Gesamtschule, später das Studium. Als Journalist öffnet er nun die Tür zu einer Welt, die in unserem reichen Land existiert, deren Existenz man jedoch gerne verdrängt. Kinder wachsen in hochprekären Situationen auf, nicht nur Gewalt und mangelnde Fürsorge, auch ganz profaner Hunger sind für sie Alltag. Benny und Christian erfahren erst im Grundschulalter, dass es auch andere Lebensmodelle gibt, die Familienstruktur sich anders gestalten kann. Die Scham bringt sie zum Schweigen und Wegducken, so dass niemand sieht, wie ihr Leben hinter der verschlossenen Wohnungstür ausschaut.

Édouard Louis hat vor einiger Zeit Aufsehen erregt mit seinen autobiografischen Romanen, die eine ähnliche Geschichte erzählen. Auch er wuchs in einem von Gewalt und Alkohol und vor allem einem toxischen Männlichkeitsbild geprägten Umfeld auf und hat dennoch den Sprung ins Bildungsbürgertum geschafft. Wo Louis distanzierter gegenüber seinem Herkunftsmilieu bleibt, versucht sich Baron gerade durch die Sprache wieder die Nähe herzustellen, der er lange zu entfliehen versuchte. Erfahrungen kann man nicht ganz ablegen und so macht Baron etwas Nützliches aus ihnen: einen Tatsachenbericht, der unter die Haut geht und erschreckt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Psychogramm unserer Gesellschaft

Was dieses Buch ausmacht, ist die unverblümte Selbstehrlichkeit des Autors, die ungeschönte Wahrheit über das Aufwachsen ohne Perspektive und in Mangel sowie die erschreckende Realität der Stigmatisierung einer deutschen Unterschicht.

Gleich zu …

Mehr

Psychogramm unserer Gesellschaft

Was dieses Buch ausmacht, ist die unverblümte Selbstehrlichkeit des Autors, die ungeschönte Wahrheit über das Aufwachsen ohne Perspektive und in Mangel sowie die erschreckende Realität der Stigmatisierung einer deutschen Unterschicht.

Gleich zu Beginn des Buches hat mich die vergebende Haltung des Autors Christian Baron tief berührt. Durch seinen ehrlichen Umgang mit seiner eigenen Wut ist er ebenso während der gesamten Schilderung seiner Kindheitsgeschichte relativ objektiv mit dem Charakter seines Vaters und seiner gesamten Familie umgegangen. Baron zeigt seinen Vater, der seine Hauptfigur in seiner Erinnerung ist, nicht nur von seiner lauten brutalen Seite, sondern auch die leisen Zeichen seiner unter der Krankheit des Alkoholismus schlummernden Liebe, wenn der Vater z. B. die kleine Schwester auf seinem Arm hält oder dem schwerkranken Christian im Krankenhaus beisteht. Der Autor schildert die Täter auch als Opfer, indem er die Ursachen für deren Sucht benennt, gegen die sie ihr ganzes Leben mit ihrer von Scham belasteten schwachen Psyche kämpfen müssen.

Beim Lesen habe ich schließlich über das Wort „asozial“ nachgedacht, das als Titel für in unserer Gesellschaft gemiedene Menschen benutzt wird, welcher keinen gehobenen Status verleiht, sondern tatsächlich als Schimpfwort gemeint ist. Das Wörterbuch definiert „asozial“ als unfähig zum Leben in der Gemeinschaft, sich nicht in die Gemeinschaft einfügend; am Rand der Gesellschaft lebend. Doch das ist falsch, denn es setzt eine fehlende Eigenschaft und eigenes Verschulden eines Menschen ohne Geld, Bildung und Selbstbewusstsein voraus, die ihn alleine an den Rand der Gesellschaft gebracht haben. Aber es ist genauso wenig eigenes Verschulden in unserem Land in Armut geboren zu sein und aufwachsen zu müssen, wie mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt zu kommen. Der Autor hält dem Leser seines biografischen Romans jedoch frei von Anklage den Spiegel vor. Denn er will aufklären und sensibel für die Respekt und Lieblosigkeit gegenüber der Arbeiterklasse und den Sozialhilfeempfängern machen. Baron kämpft für Chancengleichheit und die Aufklärung, um der Armut die Scham zu nehmen. Immer wird Alkoholismus als die größte Ursache für diesen sozialen Abstieg gesehen. Aber familiäre Gewalt und Drogensucht findet in gleichem Ausmaß hinter teuren Häuserfassaden, in schicken Autos und Klamotten und mit dickem Geldbeutel in der Tasche statt. Mangelnde Intelligenz der Mittellosen wird außerdem als Grund vorgeschoben. Doch für eine gute Bildung und Ausbildung werden von denen, die die Chancen vergeben könnten, stattdessen oft Steine in den Weg gerollt. Wer Geld hat, kann sich Bildung in unserem Land erkaufen. Aber Reiche sind nicht unbedingt belesener als Arme. Und Intelligenz beweist sich nicht alleine durch Geld. Dies macht einen Menschen nicht wertvoll, sondern seine Fähigkeit zu lieben und zu vergeben. Und diese Fähigkeit, welche die einzige ist, die soziales Miteinander fördert, haben im gleichen Maße auch sogenannte Asoziale.

Und darum gibt es sie, diejenigen, die den Aufstieg aus der untersten Etage unserer Gesellschaftspyramide dennoch entgegen allen Widerständen schaffen. Tatsächlich kommen diese Widerstände auch aus den eigenen Reihen, weil der Mensch egoistisch und von Neid erfüllt ist und keinem gönnt, weiter als er selbst den Kopf aus der Gruppe recken zu können. Heimlich, still und leise kämpfen sich die Klassenflüchtlinge darum Stück für Stück heraus aus dem Morast in ein angenehmeres Leben und sind am Ende die sozialsten und stärksten von allen – weil sie das untere Ende der ökonomischen Nahrungskette kennen und wissen, dass sie nicht von minderem Wert als andere sind. Christian Baron rüttelt die Gesellschaft wach, gibt mit seiner Lebensgeschichte Hoffnung aus der Aussichtslosigkeit und befreit von der Scham.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für