Nicht lieferbar

Ein Niederbayer im Senegal

Mein Leben zwischen zwei Welten

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

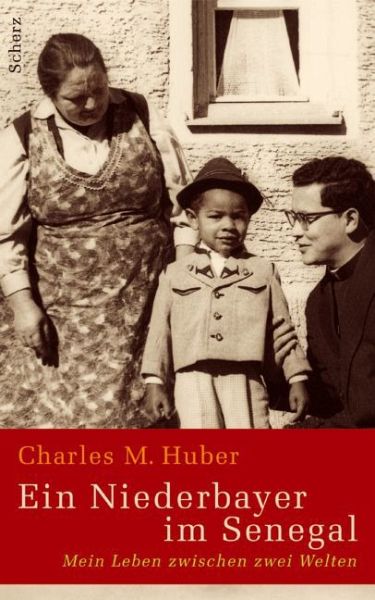

Charles M. Huber, bekannt als Inspektor Henry aus der Krimiserie "Der Alte", erzählt hier seine außergewöhnliche Lebensgeschichte: Ein schwarzer Junge, der im tiefsten Niederbayern der fünfziger Jahre bei seiner Oma aufwächst und der seinen Vater, einen senegalesischen Diplomaten aus der Familie des Präsidenten und Schriftstellers Leopold Sedhar Senghor, zum ersten Mal auf einem Foto in der Zeitschrift "Quick" sieht. Huber erzählt in Bildern, die unvergesslich bleiben, von Bayern, der Suche nach dem Vater und den Problemen, "seinen Platz" zu finden. Ein ungewöhnlich starkes Buch, in de...

Charles M. Huber, bekannt als Inspektor Henry aus der Krimiserie "Der Alte", erzählt hier seine außergewöhnliche Lebensgeschichte: Ein schwarzer Junge, der im tiefsten Niederbayern der fünfziger Jahre bei seiner Oma aufwächst und der seinen Vater, einen senegalesischen Diplomaten aus der Familie des Präsidenten und Schriftstellers Leopold Sedhar Senghor, zum ersten Mal auf einem Foto in der Zeitschrift "Quick" sieht. Huber erzählt in Bildern, die unvergesslich bleiben, von Bayern, der Suche nach dem Vater und den Problemen, "seinen Platz" zu finden. Ein ungewöhnlich starkes Buch, in dem scharfe Beobachtungsgabe und sinnliches Gespür, Aggressivität und geduldige Sensibilität mit unverwechselbarer Stimme sprechen.