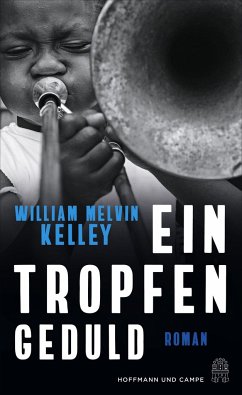

"Eine bewegende, schmerzhafte und grandiose Leseerfahrung." The New York Times Book Review

Die US-Südstaaten in den 1920er Jahren. Als Ludlow Washington fünf Jahre alt ist, geben ihn seine Eltern in ein Heim für blinde schwarze Kinder. Ludlow versteht nicht, warum er und die anderen von den weißen Erziehern so diskriminiert werden - "Hautfarbe" ist für den blinden Jungen etwas Unvorstellbares. Unterrichtet werden die Kinder nur in Musik, die scheinbar die einzige Möglichkeit für sie ist, Geld zu verdienen. Ludlow erweist sich als äußerst begabter Jazzmusiker und wird mit sechzehn von einem Bandleader freigekauft. Doch selbst als sein Ruhm so groß ist, dass er endlich eine eigenständige Jazzkarriere verfolgen kann, die ihn bis nach New York führt - dem Rassismus, der die Gesellschaft bis in ihre kleinsten Verästelungen durchzieht, ist kaum zu entkommen.

Mit der Figur des begnadeten blinden Jazzmusikers Ludlow Washington verdeutlicht William Melvin Kelley schmerzhaft und unmittelbar, wie blind Rassismus auch die vermeintlich Sehenden macht. Ein Tropfen Geduld ist ein scharfsinniges Zeugnis des bis heute virulenten Kampfes der afro-amerikanischen Bevölkerung um gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe.

Die US-Südstaaten in den 1920er Jahren. Als Ludlow Washington fünf Jahre alt ist, geben ihn seine Eltern in ein Heim für blinde schwarze Kinder. Ludlow versteht nicht, warum er und die anderen von den weißen Erziehern so diskriminiert werden - "Hautfarbe" ist für den blinden Jungen etwas Unvorstellbares. Unterrichtet werden die Kinder nur in Musik, die scheinbar die einzige Möglichkeit für sie ist, Geld zu verdienen. Ludlow erweist sich als äußerst begabter Jazzmusiker und wird mit sechzehn von einem Bandleader freigekauft. Doch selbst als sein Ruhm so groß ist, dass er endlich eine eigenständige Jazzkarriere verfolgen kann, die ihn bis nach New York führt - dem Rassismus, der die Gesellschaft bis in ihre kleinsten Verästelungen durchzieht, ist kaum zu entkommen.

Mit der Figur des begnadeten blinden Jazzmusikers Ludlow Washington verdeutlicht William Melvin Kelley schmerzhaft und unmittelbar, wie blind Rassismus auch die vermeintlich Sehenden macht. Ein Tropfen Geduld ist ein scharfsinniges Zeugnis des bis heute virulenten Kampfes der afro-amerikanischen Bevölkerung um gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe.

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensentin Katharina Teutsch stößt auf einen Schatz mit dem zweiten ins Deutsche übertragenen Roman von William Melvin Kelley. Der Roman ist für die Kritikerin so viel mehr als die Geschichte eines schwarzen, im Waisenhaus aufgewachsenen Jungen, der es zwar zum Jazz-Musiker in New York schafft, aber immer wieder Kränkungen erlebt. Teutsch liest hier neben einer Entwicklungsgeschichte des Jazz auch ein Dokument der Emanzipation afroamerikanischer Literatur. Darüber hinaus handelt der Roman von Rassismus in all seinen Spielarten, fährt die Rezensentin fort: Es geht etwa um die Diskriminierung von Schwarzen verschiedener Herkunft untereinander, aber auch um die Frage nach der Bewertung des neu erwachten Interesses der Weißen an schwarzer Kultur, resümiert Teutsch. Wie Kelley all das in einen so rhythmischen wie fesselnden Text packt, findet die Kritikerin brillant.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ein schwarzer Musiker sucht seinen Platz in der amerikanischen Gesellschaft: William Melvin Kelleys Jazz-Roman "Ein Tropfen Geduld"

William Melvin Kelley gehört zu den vergessenen Klassikern der afroamerikanischen Literatur und als 1937 Geborener zu den unmittelbaren Erben der berüchtigten Harlem-Epoche, also der schwarzen Künstler- und Intellektuellenbewegung der Zwanzigerjahre. Sein aufwühlendes Debüt "Ein anderer Takt" aus dem Jahr 1962 wurde vor drei Jahren ins Deutsche übertragen. Es war die Geschichte eines Plantagenarbeiters, der von einem Tag auf den anderen die Baumwollfelder seiner Vorfahren hinter sich lässt und in Gefolgschaft der schwarzen Gemeinde nach Norden aufbricht. Ein geradezu biblischer Exodus, dem die Weißen der fiktiven Gemeinde Sutton fassungslos zuschauen.

Jetzt ist Kelleys zweiter Roman in einer Übersetzung von Kathrin Razum erschienen. Und auch hier hat der Hoffmann und Campe Verlag ein kleines Juwel gehoben. "Ein Tropfen Geduld" ist vieles zugleich: die Geschichte eines blinden Jungen, der wie Louis Armstrong in einem Heim für schwarze Waisen aufwuchs, dort brutale Gewalt erlebte, aber auch zum Trompeter ausgebildet wird, um schließlich mit sechzehn an einen Bandleader in der fiktiven Stadt New Marsails, die New Orleans nachempfunden ist, verkauft zu werden. Kelley erzählt aber nicht nur die Geschichte einer katastrophal lieblosen Kindheit. Er erzählt auch die Rhapsodie von einem Jungen, der auszog, um etwas anderes zu werden, als es einem schwarzen Blues-Musiker in den Zwanzigerjahren bestimmt ist. Es ist eine der zahlreichen Geschichten, in denen der Weg in den Norden auch ein Weg aus der Misere bedeutet. Der Held der Geschichte wird von einer berühmten New Yorker Sängerin entdeckt und folgt ihr in die Jazz-Welt von New York City.

Es braucht allerdings mehr als einen Tropfen Geduld, um Ludlow Washington nie ganz verzweifeln zu lassen an den Schicksalsschlägen, die sein junges Leben prägen. Zuletzt ist "Ein Tropfen Geduld" auch eine Entwicklungsgeschichte des Jazz. Schillernde Figuren wie Dizzy Gillespie, Charly Parker oder Bud Powell sind Vorbilder für das Selbstverständnis des schwarzen Künstlers, der nicht mehr nur Musik zum Tanzen, sondern nun auch Musik zum Zuhören machen möchte. So wie die Weißen.

Zu Kelleys Lebzeiten war die afroamerikanische Literatur längst aus den Schuhen der sogenannten Slave Narratives herausgewachsen. Schon in den Zwanzigerjahren ging es nicht mehr nur um die Frage, wie der enorme Abgrund des institutionalisierten Rassismus in den USA, der sich in der Opposition zwischen Süd- und Nordstaaten erzählen ließ, thematisiert werden könnte. Viele Romane der Harlem-Autoren und ihrer Erben handeln von den Lebensumständen der in New York entstandenen schwarzen Mittelschicht, von den Konflikten und Diskursen der Schwarzen untereinander. Rassismus bleibt das bestimmende Thema, allerdings aufgefächert in seine neuen Spielarten, die nun auch zwischen Schwarzen verschiedener Herkünfte und Schattierungen von Schwarzsein herrschen. Von ihnen handelt Dorothy Wests kürzlich ins Deutsche übersetztes Familien-Epos "Die Hochzeit", in dem es über die Generationen hinweg um die Frage geht, wie man sich wann und wie zu seinem Südstaatenerbe bekennt oder umgekehrt es verleugnet.

Ebenfalls neu auf Deutsch zu entdecken sind derzeit Nella Larsen, deren Roman "Seitenwechsel" über eine hellhäutige Schwarze, die sich als Weiße ausgibt, gerade fürs Kino verfilmt wurde. Und Ann Petry, die erste Afroamerikanerin, die mit "The Street" - einem Harlem-Roman aus dem Jahr 1946 - einen Millionenbestseller landete. Auch das weiße Publikum war hingerissen.

Viele schwarze Künstler und Intellektuelle stellten sich ab den Zwanzigern allerdings die Frage, wie das neue Interesse der Weißen an der schwarzen Kultur zu bewerten sei. Ob es zu begrüßen oder zu verdammen sei. Ob man sich auf die Wurzeln besinnen oder ein Leben nach dem Vorbild der weißen Boheme und Mittelschicht anstreben sollte. Die schillernde Zora Hurston kritisierte diese weiße Lust an der schwarzen Kultur und dem darin immer mitgemeinten Sklavenelend entschieden. Die Autorin und Anthropologin wollte nicht der "Schleifstein" sein, an dem Weiße ihre Progressivität schärften. In Nella Larsens "Seitenwechsel" heißt es über die weiße Begeisterung für die schwarze Kultur entsprechend: "Ich glaube, was sie fühlen, ist - nun, so eine Art seelischer Erregung. Verstehen Sie, so wie das, was man in der Gegenwart von etwas Fremdem fühlt und was einem vielleicht sogar ein wenig zuwider ist."

Genau darum geht es auch in "Ein Tropfen Geduld". Ein genialer junger Musiker verlässt mit gerade einmal achtzehn Jahren Frau und Kind in den Südstaaten, um auf den Bühnen Harlems besser zu verdienen. Ludlow Washington entwickelt dort einen immer ausgefeilteren Stil, bewegt sich also weg vom tanzbaren Big-Band-Sound und hin zu einem eigenen Ton in Richtung Free Jazz. Die Weißen kommen in Scharen gelaufen und wollen die schwarzen Musiker für Privatsessions in ihren großzügigen Wohnungen an der Upper Eastside gewinnen. Sein alter Bandkollegen Norman Spencer warnt Ludlow vor der anbiedernden Güte der neuen Gönner: "Schlecht sind die Weißen nie, Ludlow. Nur schwach. Zumindest die hier bei uns. Hier treiben sie uns zusammen und pferchen uns in einen Slum, und dabei erzählen sie uns die ganze Zeit, wie sehr sie uns lieben."

Doch Ludlow ist neugierig - und bedürftig. Bald weicht eine mysteriöse Weiße, die den Künstler bewundert, nicht mehr von seiner Seite. Eine große Liebesgeschichte beginnt - und endet jäh, als jene weiße Freundin schwanger wird. Denn das traut sie sich nicht zu: ein Kind von einem Schwarzen zu bekommen. Ludlow erleidet durch diese tiefe Kränkung einen Nervenzusammenbruch, kommt in die Klinik und ist erst mal für Jahre weg vom Fenster. Seinem alten Bandkollegen Hardie ist es leichter gefallen, ein gottgefälliges Leben an der Seite einer loyalen schwarzen Frau in Harlem zu führen. Ungefährlich für die Weißen. Ungefährlich für sich selbst, da er seinen Platz in der amerikanischen Gesellschaft kennt und nie infrage stellt.

William Melvin Kelley hat einen locker rhythmisierten, mitreißenden Text über einen großen Musiker geschrieben, der nie einen Platz in der amerikanischen Gesellschaft hatte - weder in der schwarzen Community von New Marsails noch im Künstlermilieu von Harlem. So muss er viele Prüfungen bestehen, um es herauszufinden, um seine fast unmenschlich große Geduld nicht mehr als Bürde zu begreifen, sondern als genialen Überlebenssinn. KATHARINA TEUTSCH.

William Melvin Kelley: "Ein Tropfen Geduld". Roman.

Aus dem amerikanischen Englisch von Kathrin Razum. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2021. 288 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

»[...] hier hat der Hoffmann und Campe Verlag ein kleines Juwel gehoben.« Katharina Teutsch Frankfurter Allgemeine Zeitung 20220222