Kindheitsmuster: Frühe Erzählungen von Elsa Morante

Elsa Morante (1912 bis 1985) hat bis heute literarischen Erfolg. Geschadet hat ihr dabei gewiß nicht, daß sie seit 1941 mit einem der großen Namen der italienischen Literatur verheiratet war, mit Alberto Moravia. Eine schöne, sensible junge Frau, die unbedingt Schriftstellerin werden wollte, und ein Skandalautor, der erst jüngst wieder wegen seiner Haltung zum faschistischen Regime ins Gerede gekommen ist (F.A.Z. vom 9. Januar): ein Paar wie für die Presse. Literarisch waren sie eher unzeitgemäß für ihre Epoche, abseits der Avantgarden und Experimente, fern von Ästhetizismus und politischen Verfänglichkeiten. Das öffnete ihre Texte fürs große Publikum. Zumal auch die Geschichten mundgerecht waren, eher rückwärtsgewandt auf das neunzehnte Jahrhundert, den Gesellschaftsroman, der lange auf seelischen Interieurs verweilt; nicht ohne geheime Lust auch an bürgerlichen Niedergangsgemälden in der Art D'Annunzios, Svevos oder Thomas Manns.

Unmittelbar vernehmbar wird die Stimme der Morante deshalb in ihren frühen Erzählungen von 1941. Gewiß, deren Vortrag ist noch eher stockend, nur kurze Geschichten, etwas gleichförmig. Vierzehn davon sind in späteren Ausgaben nicht übernommen, aber 2000 in Italien und jetzt in Deutschland wieder zu Buche gebracht worden. Sie unter dem Titel "Eine frivole Geschichte über die Anmut" anzubieten hat jedoch ungleich mehr mit dem Kampf um die knappe Ressource "Aufmerksamkeit" zu tun als mit den Begebenheiten selbst. Denn in der Episode gleichen Namens geht es um einen, der seinen Schutzengel aus Kindertagen loswerden will, um endlich sein eigener Herr zu sein. Doch es ist die einzig helle Geschichte, und auch das nur, weil sie abbricht und offenläßt, was geschieht, als der Betreffende entdeckt, wie seine über alles geschätzte Haushälterin verstohlen ihre hauchdünnen Flügel unter ihrem Mieder verbirgt . . .

Die anderen Fälle sind erbarmungsloser. Der große, sanguinische Baron war alt geworden und, weil Frauen gegenüber stets allzu befangen, einsam geblieben. Zuletzt - den Kontakt zum Leben hatte er fast völlig verloren - steigen ihm Bilder der Kindheit auf, der einzigen Zeit, wo er sich nicht sich selbst ausgeliefert fühlte. Mit der Macht zurückgestauter Illusionen ergreifen sie von ihm Besitz: Zunächst nimmt er seine unansehnliche, sklavisch folgsame Haushälterin zur Frau; später speist er jede Nacht mit den verstorbenen Anverwandten. Im Rausch der Erinnerung verliert er schließlich nicht nur den Verstand, sondern auch das Leben.

Nach diesem Muster werden auch andere Erzählungen dekliniert. Sie sind in einen archaischen (und damit populären) Horizont eingelassen. Der Erzähler, mal "ich", mal "er", mal weiblich oder männlich im fliegenden Wechsel, heftet sich, auf gleicher Höhe mit seinen Figuren, etwa an einen Lehrer. Sein Lebenslauf ist vorgerückt. Dies hat ihn, wie fast alle anderen, gezeichnet. Wohin die Geschichten sich wenden: Leben heißt Minderung der Lebensansprüche. Es ist also besser, man verleugnet, unterdrückt, was einen früher einmal bewegt und begeistert hat; spinnt, um des Seelenfriedens willen, einen Kokon um sich. Eines Tages sitzt ein neuer Schüler vor ihm; blaß, mit einer Mütze auf dem Kopf. Diese unscheinbare Störung seiner Unterrichtsmaschine steigert sich zu einem - tödlichen? - Zusammenbruch. Warum?

Damit setzt der zweite Akt in Morantes Kurztragödien ein. Der stumme Blick des Schülers: Er hatte den Lehrer an dessen anderes, stillgelegtes Selbst gemahnt, als er, in seiner frühen Zeit, noch "ein stürmischer, neugieriger Geist" war. Das kostbare Gut aber, das seitdem als Verlust aufgelaufen war, tritt in Gestalt der Kindheit auf - ein vielbewegtes Thema zwischen den Weltkriegen. Keine der Figuren kann es verwinden, daß die glücklichen Inseln der Kindheit verloren sind. Damals hatten sie nicht gemerkt, daß sie wie "Schafe waren, die zur Schlachtbank gebracht wurden", wie es in einer anderen Geschichte heißt. Andererseits, wer sich später nicht anzupassen wußte, muß ebenfalls mit fatalen Folgen rechnen: Er gilt den anderen als zurückgeblieben, geistig und gesellschaftlich.

Insgeheim aber, und damit setzt der dritte Akt ein, bringen Sozialabgaben dieser Art im Grunde nichts in Ordnung. Alles, was einer kindlichen Sicht der Dinge schön und lieb war, ist keineswegs zur Ruhe gekommen. Wie bei Svevo, Saba oder Quarantotti scheint hier Freud den Konflikt zu bestimmen: Es wurde nur abgeschoben in die Souterrains des Bewußtseins - um schließlich in entstellten Wahn- und Schattenbildern wieder nach oben zu drängen. Auslöser ist das nahende Alter. Es entsperrt, einem "Untier in der Brust" gleich, die - wen überrascht es - alten Erinnerungen. Der geringste Anlaß genügt dann, um ängstlich gehütete Lebenslügen einstürzen zu lassen.

Eine herrische Frau, die sich lebenslang - erfolglos - der Illusion ausgeliefert hatte, zu Besserem berufen zu sein, hatte dafür mit erstickender Einsamkeit bezahlt. Sie schließt sich einem Pilgerzug an, damit die Jungfrau Maria sie im Tod erlösen möge. Die anderen sehen jedoch nicht ihre gedankliche Gefangenschaft, nur ihre offensichtliche Not; nehmen sie "nach Art der Kinder" in ihre Gemeinschaft auf, und mit der ganzen Macht des Verdrängten bricht die verlorene Einfalt ihrer Kindheit in ihr auf und bringt sie in dem Augenblick um, als sie für sie bereit wäre.

Mit sensibler Unerbittlichkeit läßt Elsa Morante ihre Gestalten in sich zusammenfallen. Ihr Erzählmilieu läßt kein Entkommen zu. Auf eine naheliegende Weise heißt leben verrückt werden, sich abgebracht zu fühlen von dem, was Glück verheißt, und dessen - bürgerliches - Erkennungszeichen eben die Kindeszeit ist. Das Motto ihres Romans "Arturos Insel" (1957) gilt deshalb schon für die früheren Erzählungen: "Außerhalb der Vorhölle gibt es kein Elysium." Also bleiben nur Dekadenzgeschichten. Einfühlsam schließt sich Elsa Morante dieser europäischen Tradition an. Über dem Phantastischen ihrer Geschichten liegt dadurch ein Dunst des Epigonalen. Andererseits verschafft sie sich dadurch ein wirksames Mittel für Erfolg beim Publikum.

Dessen Leselust an der eigenen Entzauberung bleibt dennoch ein Phänomen. Sollen solche dunklen literarischen Spiegel am Ende einen wohltuenden Exorzismus ausüben? Das Gefährdende vorführen, damit man es nicht aus den Augen verliert? Die Toten dieser Geschichten, sie würden dann einer lebensbedrohlichen Zivilisation ein "memento vitae" vorhalten. Vor dem Hintergrund von 1941 kam der konservativen Erzählweise der Morante daher eine ganz andere Bedeutung zu.

WINFRIED WEHLE

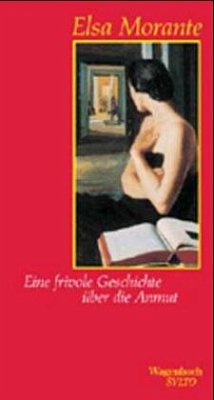

Elsa Morante: "Eine frivole Geschichte über die Anmut". Aus dem Italienischen übersetzt von Maja Pflug. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2003. 144 S., geb., 13,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

In diesem Band, so "tost", sind vierzehn frühe Erzählungen der 1985 gestorbenen italienischen Autorin Elsa Morante versammelt, alle in den späten dreißiger und vierziger Jahren entstanden, zu einer Zeit also, erinnert uns "tost", als in Italien der Faschismus herrschte und sich der Neorealismus zum wichtigsten literarischen Genre mauserte. Morante dagegen entwickelte ihre Geschichten psychologisch, charakterisiert "tost" die Erzählungen, manchmal trügen sie fast surrealistische Züge, aber immer umkreisten sie zwei Themen: Verfolgung und existentielle Ungerechtigkeit. Diese Geschichten sind frühe Stücke eines schmalen, aber eindringlichen Werkes, lobt "tost".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH