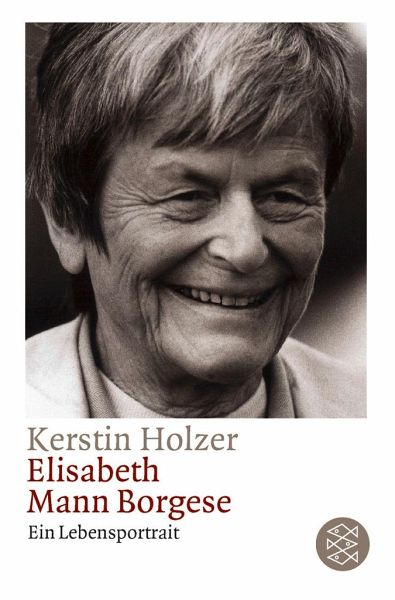

Elisabeth Mann Borgese

Ein Lebensportrait

Versandkostenfrei!

Verlag / Hersteller kann z. Zt. nicht liefern

9,95 €

inkl. MwSt.

"In Deutschland weiß eigentlich niemand, dass es mich gibt", sagte Elisabeth Mann Borgese einmal, und es schien sie nicht zu bekümmern. Die jüngste Tochter von Thomas Mann hat früh ihren Weg aus dem Schatten des großen Vaters gefunden. Trotzdem liebte sie ihn genauso wie die vitale und praktisch veranlagte Mutter. Und es scheint das Vermächtnis Katjas zu sein, der willensstarken und hochintelligenten Ehefrau Thomas Manns, das Elisabeth vor schmerzlich gefährlicher Selbstbespiegelung, vor der Mannschen Zerrissenheit zwischen Begabung und Labilität bewahrte.Das familiäre Erbe prägte El...

"In Deutschland weiß eigentlich niemand, dass es mich gibt", sagte Elisabeth Mann Borgese einmal, und es schien sie nicht zu bekümmern. Die jüngste Tochter von Thomas Mann hat früh ihren Weg aus dem Schatten des großen Vaters gefunden. Trotzdem liebte sie ihn genauso wie die vitale und praktisch veranlagte Mutter. Und es scheint das Vermächtnis Katjas zu sein, der willensstarken und hochintelligenten Ehefrau Thomas Manns, das Elisabeth vor schmerzlich gefährlicher Selbstbespiegelung, vor der Mannschen Zerrissenheit zwischen Begabung und Labilität bewahrte.

Das familiäre Erbe prägte Elisabeth Mann Borgese, ohne sie zu lähmen. Sie ist ausgebildete Konzertpianistin, hat diesen Beruf aber nie ausgeübt. Sie arbeitete als Politologin an mehreren wissenschaftlichen Instituten, seit 1980 - ohne je studiert zu haben - als Professorin an der politischen Fakultät der Universität von Halifax, Canada.

Sie schrieb Bücher mit Essays und Aufsätzen, Novellen und Theaterstücke und zog außerdem zwei Töchter groß. Als engagierte Meeresschützerin hat sie sich internationale Anerkennung und Berühmtheit erworben.

Das familiäre Erbe prägte Elisabeth Mann Borgese, ohne sie zu lähmen. Sie ist ausgebildete Konzertpianistin, hat diesen Beruf aber nie ausgeübt. Sie arbeitete als Politologin an mehreren wissenschaftlichen Instituten, seit 1980 - ohne je studiert zu haben - als Professorin an der politischen Fakultät der Universität von Halifax, Canada.

Sie schrieb Bücher mit Essays und Aufsätzen, Novellen und Theaterstücke und zog außerdem zwei Töchter groß. Als engagierte Meeresschützerin hat sie sich internationale Anerkennung und Berühmtheit erworben.