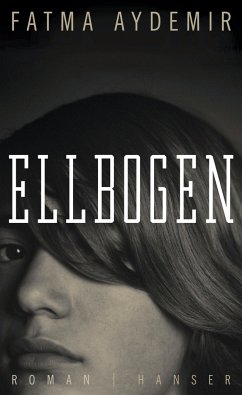

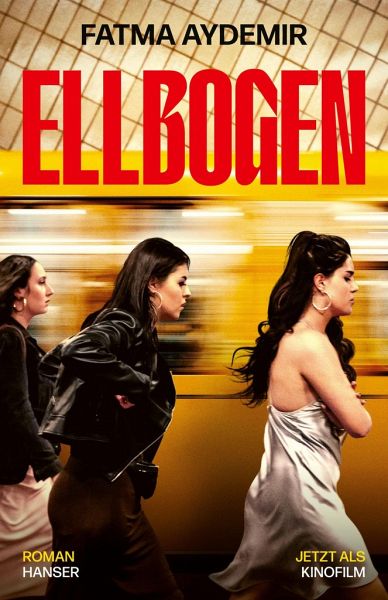

Ellbogen

Mit einem aktuellen Nachwort der Autorin

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

16,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Sie ist siebzehn. Sie ist in Berlin geboren. Sie heißt Hazal Akgündüz. Eigentlich könnte aus ihr eine gewöhnliche Erwachsene werden. Nur dass ihre aus der Türkei eingewanderten Eltern sich in Deutschland fremd fühlen. Und dass Hazal auf ihrer Suche nach Heimat fatale Fehler begeht. Erst ist es nur ein geklauter Lippenstift. Dann stumpfe Gewalt. Als die Polizei hinter ihr her ist, flieht Hazal nach Istanbul, wo sie noch nie zuvor war. Warmherzig und wild erzählt Fatma Aydemir von den vielen Menschen, die zwischen den Kulturen und Nationen leben, und von ihrer Suche nach einem Platz in d...

Sie ist siebzehn. Sie ist in Berlin geboren. Sie heißt Hazal Akgündüz. Eigentlich könnte aus ihr eine gewöhnliche Erwachsene werden. Nur dass ihre aus der Türkei eingewanderten Eltern sich in Deutschland fremd fühlen. Und dass Hazal auf ihrer Suche nach Heimat fatale Fehler begeht. Erst ist es nur ein geklauter Lippenstift. Dann stumpfe Gewalt. Als die Polizei hinter ihr her ist, flieht Hazal nach Istanbul, wo sie noch nie zuvor war. Warmherzig und wild erzählt Fatma Aydemir von den vielen Menschen, die zwischen den Kulturen und Nationen leben, und von ihrer Suche nach einem Platz in der Welt. Man will Hazal helfen, man will mit ihr durch die Nacht rennen, man will wissen, wie es mit ihr und mit uns allen weitergeht.