Nicht lieferbar

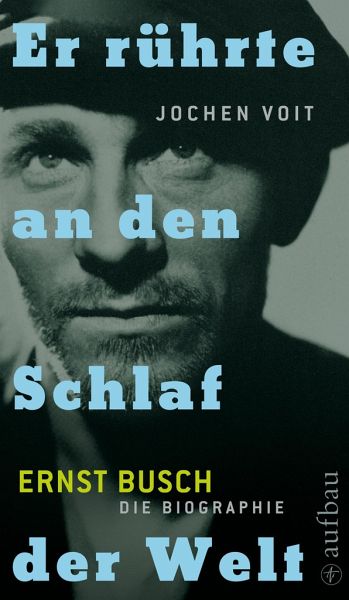

Er rührte an den Schlaf der Welt. Ernst Busch

Die Biographie

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ernst Busch (1900 - 1980) war in den zwanziger Jahren ein Bühnen- und Filmstar an der Seite von Gustaf Gründgens, Theo Lingen, Heinrich George, Lotte Lenya. Seine Konzerte, Rundfunkauftritte und Platten haben die Musik von Paul Dessau, Kurt Weill, Hanns Eisler populär gemacht. Busch wurde von den Nazis als Hochverräter verurteilt. 1946 gründete er die erste und einzige Schallplattenfirma der DDR, geriet jedoch mit der SED in Konflikt. Zugleich feierte er als Brecht-Schauspieler Triumphe und seine Lieder sind eine Chronik des 20. Jahrhunderts. Noch in den sechziger Jahren gelang ihm ein Comeback als Sänger. In der Sowjetunion galt er als "größter Deutscher" neben Heine, Marx und Goethe. Seine Songs, von Atomkraftgegnern auf den Barrikaden in Brokdorf gesungen, beeinflussten die Band "TonSteineScherben" ebenso wie den Liedermacher Gerhard Gundermann.

Eine Ikone zwischen Pop und Propaganda

Ernst Busch (1900-1980) war einer der schillerndsten Bühnenstars, die Deutschland im 20. Jahrhundert zu bieten hatte. Einer, dem der Ruch der Revolte anhaftete. Eine Ikone der Linken. Berühmt wurde er 1930 als Moritatensänger in der Verfilmung der "Dreigroschenoper", legendär als singender Truppenbetreuer im Spanischen Bürgerkrieg und berüchtigt durch die Hymne "Die Partei hat immer recht". Propaganda-Parolen und Shakespeare, Kästner-Gedichte und Chansons von Tucholsky/Eisler - was er sang, sprach und spielte, geriet stets zur Gratwanderung zwischen Kunst und Politik, zwischen Ideologie und Entertainment. Sein Publikum berauschte sich am Klang seiner metallenen Stimme, schmückte ihn mit Beinamen wie "Barrikaden-Caruso", "Rote Nachtigall" und "singendes Herz der Arbeiterklasse".

Ernst Busch war Werftarbeiter in der Kaiserzeit in Kiel, Theaterschauspieler bei Piscator in Berlin, Kabarett-, Kino- und Schallplattenstar der späten Weimarer Republik, Rhapsode des antifaschistischen Widerstands im Exil, Gefangener des Naziregimes, Gründer der ersten und einzigen Schallplattenfirma der DDR, international gefeierter Brecht-Schauspieler, Kapitalist, Stalinist und Querulant im SED-Staat, populärster deutscher Künstler in der Sowjetunion, Kultfigur der westdeutschen 68er. Die Liste seiner Fans reicht von Heinrich Mann über Pete Seeger bis zu den Punks der Hamburger Hausbesetzerszene.

Jochen Voit erschließt in seiner grandios erzählten Biographie eine Jahrhundertgestalt und ihre Epoche.

Ernst Busch (1900-1980) war einer der schillerndsten Bühnenstars, die Deutschland im 20. Jahrhundert zu bieten hatte. Einer, dem der Ruch der Revolte anhaftete. Eine Ikone der Linken. Berühmt wurde er 1930 als Moritatensänger in der Verfilmung der "Dreigroschenoper", legendär als singender Truppenbetreuer im Spanischen Bürgerkrieg und berüchtigt durch die Hymne "Die Partei hat immer recht". Propaganda-Parolen und Shakespeare, Kästner-Gedichte und Chansons von Tucholsky/Eisler - was er sang, sprach und spielte, geriet stets zur Gratwanderung zwischen Kunst und Politik, zwischen Ideologie und Entertainment. Sein Publikum berauschte sich am Klang seiner metallenen Stimme, schmückte ihn mit Beinamen wie "Barrikaden-Caruso", "Rote Nachtigall" und "singendes Herz der Arbeiterklasse".

Ernst Busch war Werftarbeiter in der Kaiserzeit in Kiel, Theaterschauspieler bei Piscator in Berlin, Kabarett-, Kino- und Schallplattenstar der späten Weimarer Republik, Rhapsode des antifaschistischen Widerstands im Exil, Gefangener des Naziregimes, Gründer der ersten und einzigen Schallplattenfirma der DDR, international gefeierter Brecht-Schauspieler, Kapitalist, Stalinist und Querulant im SED-Staat, populärster deutscher Künstler in der Sowjetunion, Kultfigur der westdeutschen 68er. Die Liste seiner Fans reicht von Heinrich Mann über Pete Seeger bis zu den Punks der Hamburger Hausbesetzerszene.

Jochen Voit erschließt in seiner grandios erzählten Biographie eine Jahrhundertgestalt und ihre Epoche.