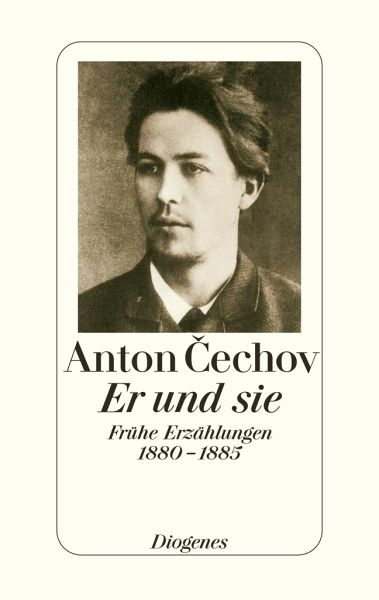

Er und sie

Frühe Erzählungen 1880-1885

Übersetzung: Urban, Peter; Rausch, Beate

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Geschenk für die Leser: Die Erzählungen des jungen Cechov sind jetzt erstmals in deutscher Sprache erschienen. Der Melancholiker zeigt sich in ihnen als Spötter und Spaßvogel.

Schon in seinen frühesten Texten zeigt sich Anton Cechov, der Meister der Kurzgeschichte, als Menschenkenner und unbestechlicher Beobachter seiner Zeit, der seine Pointen zu setzen weiß. Satirische Prosaskizzen, frech, temporeich und modern. Sie zeichnen das Frühwerk von Anton Cechov aus. Ein zeitloser Lesegenuss in der kristallklaren Übersetzung von Peter Urban.