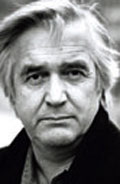

Henning Mankell

Gebundenes Buch

Erinnerung an einen schmutzigen Engel

Roman

Übersetzung: Reichel, Verena

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Schweden, Anfang 20. Jahrhundert: Die junge mittellose Hanna muss als älteste von fünf Geschwistern ihr Heimatland verlassen und kommt in die portugiesische Kolonie Mocambique. Sie wird dort ein Vermögen erben, ein Bordell leiten und einige Jahre später spurlos wieder verschwinden. Auf der Grundlage weniger überlieferter Dokumente hat Bestsellerautor Henning Mankell einen spannenden, farbenprächtigen Roman über eine außergewöhnliche Frau geschrieben, die ihren eigenen Weg zwischen den weißen Rassisten und der schwarzen Bevölkerung in Afrika finden muss.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Henning Mankell (1948 - 2015) lebte als Schriftsteller und Theaterregisseur in Schweden und Maputo (Mosambik). Seine Romane um Kommissar Wallander sind internationale Bestseller. Zuletzt erschienen bei Zsolnay Treibsand (Was es heißt, ein Mensch zu sein, 2015), die Neuausgabe von Die italienischen Schuhe (Roman, 2016), Die schwedischen Gummistiefel (Roman, 2016) und die frühen Romane Der Sandmaler (2017), Der Sprengmeister (2018) und Der Verrückte (2021).

Verena Reichel, 1945 geboren, wurde für ihre Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis. Sie übersetzte u.a. Ingmar Bergman, Katarina Frostensen, Lars Gustafsson, Henning Mankell, Anna-Karin Palm, Hjalmar Söderberg und Märta Tikkanen.

Verena Reichel, 1945 geboren, wurde für ihre Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis. Sie übersetzte u.a. Ingmar Bergman, Katarina Frostensen, Lars Gustafsson, Henning Mankell, Anna-Karin Palm, Hjalmar Söderberg und Märta Tikkanen.

© Ulla Montan

Produktdetails

- Verlag: Paul Zsolnay Verlag

- Originaltitel: Minnet av en smutsig ängel

- Artikelnr. des Verlages: 551/05579

- Seitenzahl: 352

- Erscheinungstermin: 25. Juli 2012

- Deutsch

- Abmessung: 207mm x 133mm x 30mm

- Gewicht: 514g

- ISBN-13: 9783552055797

- ISBN-10: 3552055797

- Artikelnr.: 35709922

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Kein gutes Blatt lässt Jakob Strobel y Serra an Henning Mankells neuem Afrika-Roman. Während er die Krimis des Autors packend findet und etliche von ihnen geradezu verschlungen hat, hat ihn "Erinnerungen an einen schmutzigen Engel" vor allem gelähmt und gelangweilt, berichtet der Rezensent. Schon die Geschichte um ein armes schwedisches Mädel, das auf Seereise geht, sich verliebt, den Geliebten verliert, schließlich in einer Hafenstadt in Mozambique gutherzige Besitzerin eines Bordells wird, findet er ganz unverdaulich. Des Weiteren bemängelt Strobel y Serra die Schwarzweißmalerei bei Themen wie Kolonialsmus, Imperialismus und Rassismus, die klischeehaften, blutarmen Figuren sowie die völlig spannungsarme Handlung. Schließlich missfallen ihm Mankells Stil und Sprache, die ihn eintönig, farblos und ermüdend anmuten. Sein Fazit: nur für Hardcore-Mankell-Fans geeignet.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Engagierter Lehrroman und Gesellschaftsanalyse als leicht konsumierbarer Mainstream: Das ist, in alter Frische, der neue Henning Mankell." Dorothee Frank, Ö1, 24.07.12 "Mankell erweist sich als blendender Erzähler. Ob im eiskalten Norden oder in Afrika mit seiner Hitze, seinen Gerüchen, seinen Farben: Der Leser erlebt und fühlt in der Sinnlichkeit der Worte das Geschilderte." Arno Renggli, Neue Luzerner Zeitung, 26.07.12 "Mankell schafft unvergessliche Bilder. Zärtliche und brutale, heiße, staubige und eiskalte." Peter Pisa, Kurier, 28.07.12 "Mit nie gekannter und bisweilen verstörender Deutlichkeit schildert Mankell die tiefe Kluft im Denken von Schwarzen und Weißen. (...) Sein Roman ist ein brillantes Lehrstück in Sachen Intoleranz und europäischer Hybris." Petra Pluwatsch, Kölner Stadt-Anzeiger, 28.07.12 "Es ist Henning Mankell hoch anzurechnen, dass er seine Heldin nicht einfach glorifiziert, sondern das System gegenseitiger Vorurteile und Abhängigkeiten genau zu beleuchten sucht. Er vermeidet Schwarz-Weiß Malerei und lädt ein auf eine erschütternde, durchaus spannende Zeitreise nach Afrika." Katja Weise, NDR Kultur, 30.07.12 "Eine kluge Psychologie des Rassismus vom Afrika-Spezialisten." Angela Wittmann, Brigitte, 22.08.12 "Ein genialer Roman über die Fesseln des Schwarzweißdenkens: Henning Mankells Meisterwerk." Denis Scheck, Deutschlandfunk, 24.08.12

Dieses Buch ist mehr als ein Unterhaltungsroman. Das Cover ist ein wahrer Eyecatcher.

In "Erinnerung an einen schmutzigen Engel" greift Henning Mankell das Schicksal einer real existierenden Person auf, um daraus einen fiktiven Roman zu schreiben. Das Buch könnte man auch als …

Mehr

Dieses Buch ist mehr als ein Unterhaltungsroman. Das Cover ist ein wahrer Eyecatcher.

In "Erinnerung an einen schmutzigen Engel" greift Henning Mankell das Schicksal einer real existierenden Person auf, um daraus einen fiktiven Roman zu schreiben. Das Buch könnte man auch als historischen oder historisierenden Roman bezeichnen. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wird die junge Hanna von ihrer Mutter weggeschickt, da sie ein zusaetzlicher Esser ist. So landet Hanna auf einem Schiff, und heiratet einen Mann, den sie trotz geringer Kenntnis innig liebt. Doch der Mann stirbt.

In Portugiesisch - Afrika geht Hanna von Bord. Das vermeintliche Hotel, in welchem sie sich einquartiert, erweist sich als Bordell. Schwarze Prostituierte werden von (vermeintlich) zivilisierten Europäern " frequentiert". Der Besitzer des Etablissements heiratet Hanna - die weiße, wohl standesgemässe Frau schliesslich, kann aber die Ehe nicht vollziehen, was schon ironisch ist. Er hat einen kränklichen Bruder und besitzt einen vermenschlichten Affen namens Carlos. Wofür steht der Affe ?

Auch Hannas zweiter Mann stirbt - und vermacht ihr das Bordell....

Henning Mankells Geschichte ist in ihrem Kern eine Kritik an Imperialismus, Kolonialismus, Eurozentrismus und Chauvinismus. Selbst die Protagonistin partizipiert anfangs (teils widerwillig) an Aktionen, die die indigene Bevölkerung marginalisieren, stigmatisieren und herabwürdigen. Mit einem Wort: Rassismus.

Doch Mankell lässt den Leser lieber zwischen den Zeilen lesen, als mit dem "Holzhammer" seine message zu verbreiten. Mir scheint, dass er ganz bewusst keine Schwarzweissmalerei betreibt. Seine Sprache und der Erzählstil sind von grosser Präzision geprägt. Die Hauptfigur ist anfänglich als sehr ambivalent handelnde Person angelegt, wandelt sich aber sukzessive.

Fast beiläufig schildert Mankell das Ungleichgewicht in Afrika und erklärt die Gewalt und den Rassismus v.a. mit "Angst" , was nicht die alleinige Ursache sein kann.

Sehr gut hat mir gefallen, dass der Autor auf jeglichen Afrikakitsch verzichtet. Vielmehr schildert er immer wieder die Hitze, die Schwüle, fast eine klaustrophobische Situation.

Auch das Bordell wird nicht romantisiert; die Frauen haben teils Kinder, also eine Familie zu versorgen.

Damit hebt sich Henning Mankell von anderen Autoren des Genres "Historischer Roman" ab. Wo andere in überbordenden Landschaftsbeschreibungen schwelgen, das Fatum der Protagonisten als Fügung glorifizieren, da bleibt Mankell nüchtern.

So begeht er nicht den Fehler, selbst ein Bild von Afrika zu entwerfen, dass es so gar nicht gibt (Vgl. Said: "Orientalismus"). Nein, Exotismus ist Mankells Sache nicht.

Der Roman erhält von mir einen Stern Abzug, da er meine Leseerwartung nicht ganz erfüllen konnte. Gegen Ende wurde ich aber nochmals überrascht. Vor allem Hannas Reifeprozess und Emanzipation ist glaubwürdig - anders als in vielen Historomanen, in welchen es eine ahistorische "Superfrau" gibt.

Da der Autor auch viele Klischeeklippen umschiffte, ist es ein gutes Buch. Alles in allem hat mir der Roman sehr gut gefallen, weil der Autor aus den wenigen Quellen ein tolles Buch gemacht hat, welches sich zudem durch ein hohes Sprachniveau auszeichnet.

Klare Leseempfehlung!

Weniger

Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Diesmal also kein Krimi aus der Feder des skandinavischen Autors, der wohl den meisten Lesern durch seine Romane mit Kommissar Kurt Wallander aus dem schwedischen Ystad ein Begriff sein wird.

Für „Erinnerung an einen schmutzigen Engel“ hat sich Henning Mankell in seiner …

Mehr

Diesmal also kein Krimi aus der Feder des skandinavischen Autors, der wohl den meisten Lesern durch seine Romane mit Kommissar Kurt Wallander aus dem schwedischen Ystad ein Begriff sein wird.

Für „Erinnerung an einen schmutzigen Engel“ hat sich Henning Mankell in seiner Wahlheimat Mosambik (Südostafrika) umgesehen. Inspiriert durch historische Dokumente, auf die der Schriftsteller Tor Sällström bei Recherchearbeiten in einem Archiv gestoßen ist, erzählt Mankell die fiktive Geschichte der Hanna Rennström:

Wir schreiben das Jahr 1904. Die Verhältnisse, in denen Hanna aufwächst, sind ärmlich, und als ihr Vater stirbt, trifft ihre Mutter eine folgenschwere Entscheidung über die Zukunft des 17jährigen Mädchens. Sie soll in Sundsvall bei Verwandten unterkommen und für ihren ei-genen Lebensunterhalt arbeiten. Dort angekommen gibt es jedoch von diesen keine Spur, und so bleibt Hanna vorerst im Haushalt des Händlers Forsmann, der sich für sie verantwortlich fühlt. Dieser entscheidet dann auch, dass sie als Köchin auf einem Handelsschiff zur See fahren soll. Auf dem Schiff lernt Hanna den Steuermann Lundmark kenne, heiratet ihn, und wird, da er kurz darauf erkrankt und stirbt, zur jungen Witwe. Als das Schiff in Lourenco Marques Zwischenstation macht, geht die junge Frau heimlich von Bord und mietet sich in einem, wie sich später herausstellt, Bordell ein, dessen Besitzer ihr recht bald Avancen macht und sie um ihre Hand bittet. Nach Abwägen ihrer Situation willigt sie schließlich ein, aber auch diese Beziehung ist nicht von Dauer. Senhor Vaz stirbt überraschend und macht Hanna zur Alleinerbin. Nun ist sie also eine vermögende Bordellbesitzerin, die aber nicht nur an der Mehrung ihres Reichtums interessiert sondern sich auch der Verantwortung für die Prostituierten bewusst ist, die für sie arbeiten.

Hanna hat noch nichts von der Welt gesehen, ist unbedarft und naiv, als sie in Mosambik ankommt und erstmals mit einer Gesellschaft konfrontiert wird, die aus schwarzen und weißen Menschen, Herren und Sklaven besteht. Anfangs übernimmt sie, ohne groß zu hinterfragen, das Verhalten der Kolonialherren. Aber allmählich kommen ihr Zweifel, wird sie sensibel im Umgang – bis sie schließlich offen gegen die Ungerechtigkeiten protestiert, die den Schwarzen widerfahren. Doch auch damit macht sie sich auf beiden Seiten keine Freunde.

Mankell beschreibt die Erlebnisse der jungen Schwedin auf dem ‚Schwarzen Kontinent‘ in einfacher Sprache, sehr distanziert und eher aus der Sicht eines Beobachters. Seine Prota-gonistin ist nicht so, wie man es als Leser eigentlich erwartet. Sie ist spröde und ihre Erleb-nisse, Gedanken und Erfahrungen sind anfangs nicht immer verständlich oder gar nachvoll-ziehbar. Erst dann, als Hanna zunehmend ein Gespür für die Ungerechtigkeiten und die Un-terdrückung ihrer schwarzen Mitmenschen entwickelt und aktiv dagegen vorgeht, wird sie zu einer Sympathieträgerin, an deren Schicksal der Leser Anteil nimmt.

Mit „Erinnerung an einen schmutzigen Engel“ hat Henning Mankell die Reihe seiner Afrika-Romane fortgesetzt und um ein höchst lesenswertes, historisch-politisches Buch mit einer unkonventionellen Hauptfigur erweitert.

Weniger

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Die Geschichte:

Hanna Renström wird als junges Mädchen, kaum eine Frau, von ihrer Mutter Elin von Zuhause fortgeschickt, damit sie dort ein besseres Leben hat. Sie soll zu Verwandten ihrer Mutter gehen, die sich um sie kümmern sollen. Jonathan Forsman nimmt sie auf seinem Schlitten …

Mehr

Die Geschichte:

Hanna Renström wird als junges Mädchen, kaum eine Frau, von ihrer Mutter Elin von Zuhause fortgeschickt, damit sie dort ein besseres Leben hat. Sie soll zu Verwandten ihrer Mutter gehen, die sich um sie kümmern sollen. Jonathan Forsman nimmt sie auf seinem Schlitten mit zur Küste, doch die Familie ist nirgends zu finden. So bleibt sie zunächst als Dienstmädchen bei ihm, bis auch er sie wieder fortschickt: nach Australien. Doch dort kommt sie nie an. Nachdem sie auf dem Schiff geheiratet und Witwe geworden ist, hält sie es nicht mehr aus und geht in Afrika an Land.

Dort beginnt für sie ein Leben, dass sie sich so nie vorgestellt hätte und dass sie auch nicht unbedingt gerne führt. Nach einer erneuten Heirat und nachdem sie erneut Witwe geworden ist, ist sie plötzlich Besitzerin eines Bordells, in dem schwarze Huren arbeiten. Ein Schimpanse scheint in dieser Welt ihr einziger Freund zu sein, denn die Kluft zwischen Weißen und Schwarzen scheint unüberwindbar.

Als sie dann auch noch Zeugin eines Mordes wird und die Mörderin, eine Schwarze, aus dem Gefängnis befreien möchte, verliert sie in den Augen der anderen Weißen an Respekt. Hanna, die sich inzwischen Ana nennt, weiß nicht mehr weiter, weiß nicht, wohin sie gehört. Bis sie Moses kennen lernt, der ihr die Augen öffnet und ihr zeigt, wie es für sie in ihrem Leben weitergehen soll.

Meine Meinung:

Das ist mal ein anderer Mankell als der, der nur von brutalem Mord und Totschlag schreibt und bei dem sich einem die Nackenhaare aufstellen. Ein Mankell, der berührt und zugleich bedrückt.

In "Erinnerungen an einen schmutzigen Engel" zeigt Henning Mankell sehr deutlich, wie sich die "Weißen" gegenüber den "Schwarzen" verhalten haben und es sicherlich auch in mancher Weise immer noch tun: Diskriminierend, abwertend, herablassend und geringschätzend, so als hätten andere außer die Weißen kein Recht, auf dieser Welt zu leben.

Erschreckend ist wirklich, dass er damit die Wahrheit sagt.

Das Buch ist gut geschrieben, erzählt eine Geschichte, die es in sich hat und einen zum Nachdenken bringt und Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und doch irgendwie alle eines gemeinsam haben. Ich kann "Erinnerungen an einen schmutzigen Engel" wirklich nur empfehlen.

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Spannende Zeitreise nach Afrika

"Es ist Henning Mankell hoch anzurechnen, dass er seine Heldin nicht einfach glorifiziert, sondern das System gegenseitiger Vorurteile und Abhängigkeiten genau zu beleuchten sucht. Er vermeidet Schwarz-Weiß Malerei und lädt ein auf eine …

Mehr

Spannende Zeitreise nach Afrika

"Es ist Henning Mankell hoch anzurechnen, dass er seine Heldin nicht einfach glorifiziert, sondern das System gegenseitiger Vorurteile und Abhängigkeiten genau zu beleuchten sucht. Er vermeidet Schwarz-Weiß Malerei und lädt ein auf eine erschütternde, durchaus spannende Zeitreise nach Afrika. ( Katja Weise, NDR Kultur, 30.07.2012)

Schweden 1904: Das Leben der 18-jährigen Hanna ist geprägt von Armut, Hunger und Kälte. Doch dann führt sie das Schicksal in die portugiesische Kolonie Mosambik. Sie kommt im Hotel O Paradiso unter, das sich als Bordell entpuppt. Hanna bringt es dort bis zur Leiterin und ergreift dabei immer wieder Partei für die schwarzen Prostituierten. Doch ihre Einmischung in die kolonialistische Ordnung wird weder von den Weißen noch von den Schwarzen gern gesehen...

Weniger

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Angeblich eine wahre Geschichte die für mich eben mehr einer Botschaft gleicht. Unsere Hauptprotagonistin Hanna, ein armes Mädchen aus Schweden, heuert als Köchin auf einem Frachter an, heiratet einen Bordellbesitzer, beerbt ihn, gibt der Liebe wegen alles auf und verschwindet spurlos …

Mehr

Angeblich eine wahre Geschichte die für mich eben mehr einer Botschaft gleicht. Unsere Hauptprotagonistin Hanna, ein armes Mädchen aus Schweden, heuert als Köchin auf einem Frachter an, heiratet einen Bordellbesitzer, beerbt ihn, gibt der Liebe wegen alles auf und verschwindet spurlos aus dem berühmten Grand Hotel in Beira. Das hört sich nach einer großen, starken Persönlichkeit an, doch Mankell entscheidet sich Hanna ganz anders zu beschreiben: sie ist naiv und unsicher, schwach und verletzlich, findet in der damaligen Gesellschaft kaum ihr Platz, ich konnte mit Ihr nicht richtig warm werden. Doch die Geschichte ist schön aufgebaut, teilweise richtig fesselnd, obwohl die Sprache recht einfach ist: kurze Sätze, sachlicher Ton, rau und oft derb. Zwar gern gelesen, doch Zufrieden war ich nicht.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für