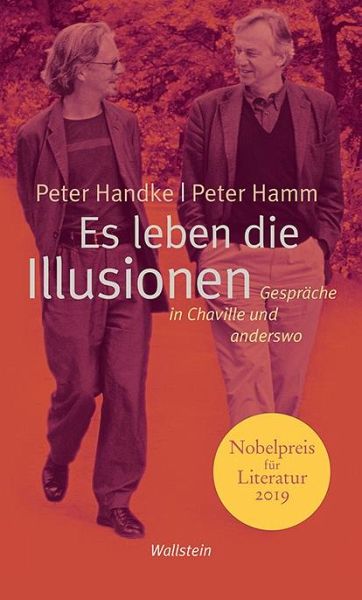

Es leben die Illusionen

Gespräche in Chaville und Visegrad

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

20,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Peter Hamm im Gespräch mit Peter Handke: Über die Sicht auf die Welt, das Selbstverständnis und die biographischen Prägungen, über Philosophie und Glauben, über Bücher, Autoren und das Schreiben.Die Voraussetzungen für ein Gespräch zwischen Peter Handke und Peter Hamm sind geradezu ideal: sie kennen einander über vierzig Jahre, sind seit langem eng befreundet. Hier treffen nicht einfach Autor und Kritiker (oder Literaturwissenschaftler) aufeinander, sondern beide Gesprächspartner sind Autoren, die in den sechziger Jahren ihren Weg in die Literatur begannen und den Schaffensprozeß v...

Peter Hamm im Gespräch mit Peter Handke: Über die Sicht auf die Welt, das Selbstverständnis und die biographischen Prägungen, über Philosophie und Glauben, über Bücher, Autoren und das Schreiben.Die Voraussetzungen für ein Gespräch zwischen Peter Handke und Peter Hamm sind geradezu ideal: sie kennen einander über vierzig Jahre, sind seit langem eng befreundet. Hier treffen nicht einfach Autor und Kritiker (oder Literaturwissenschaftler) aufeinander, sondern beide Gesprächspartner sind Autoren, die in den sechziger Jahren ihren Weg in die Literatur begannen und den Schaffensprozeß von beiden Seiten kennen. Außerordentlich genau reflektieren sie in ihrer Arbeit die Bedingungen des Schreibens mit; Handke über das eigene Schreiben hinaus auch als Übersetzer und im Schreiben über andere Schriftsteller, Hamm wie kaum ein anderer als einfühlsamer und kenntnisreicher Journalist. Wenn Peter Hamm nach Prägungen in der Kindheit fragt, nach der Mutter, den Jahren im Internat und an der Universität, nach den schriftstellerischen Anfängen, nach Kafka, Wim Wenders und Thomas Bernhard, nach Jugoslawien und Deutschland, nach dem Verhältnis von Spiel und Gebet in der Dichtung, so ist sofort spürbar, daß er das Werk des anderen in allen Verästelungen kennt. Er öffnet einen Gesprächsraum, den Peter Handke bereitwillig, mit äußerster und ungekannter Offenheit ausschreitet, dankbar für das »Auf-die-Sprünge-Helfen« und widersprechend, tastend, suchend nach der richtigen Formulierung, frozzelnd. Nicht zuletzt über sich selbst. Anlaß für diese Gespräche war der von Hamm gedrehte Film über Handke »Der schwermütige Spieler«. Daß sie sich über einen längeren Zeitraum erstreckten, in einer fast unwirklichen Ruhe geführt wurden, gibt ihnen selbst einen literarischen Rhythmus, der sichtbar werden läßt, was Literatur heute sein kann.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.